1914 : LES HOPITAUX TEMPORAIRES EN VENDEE

Au début de ce qu’on appelait alors « la première guerre européenne » la propagande officielle parlait de la « guerre fraîche et joyeuse ». Les innombrables soldats qui répondaient à la mobilisation générale au début du mois d’août 1914 étaient en tout cas convaincus de partir pour une guerre rapide. Elle avait pourtant peu de chance de l’être. En effet, le nombre des belligérants, la modernisation des armements, la quantité d’armes accumulée et le jusqu’au-boutisme ambiant de part et d’autre rendaient cette possibilité peu crédible. Et très rapidement la férocité des combats et le nombre des morts faisaient de ce conflit une guerre pas comme les autres. Elle le fut également par le nombre très inhabituel des blessés de toute nature et des convalescents.

Comme il n’était ni utile, ni stratégique, ni même judicieux de les conserver sur place, les autorités militaires vont donc les orienter vers l’arrière quand ils pouvaient se déplacer. Ils vont alors les répartir par régions militaires dans les départements éloignés du front, en tenant compte de la desserte par le chemin de fer.

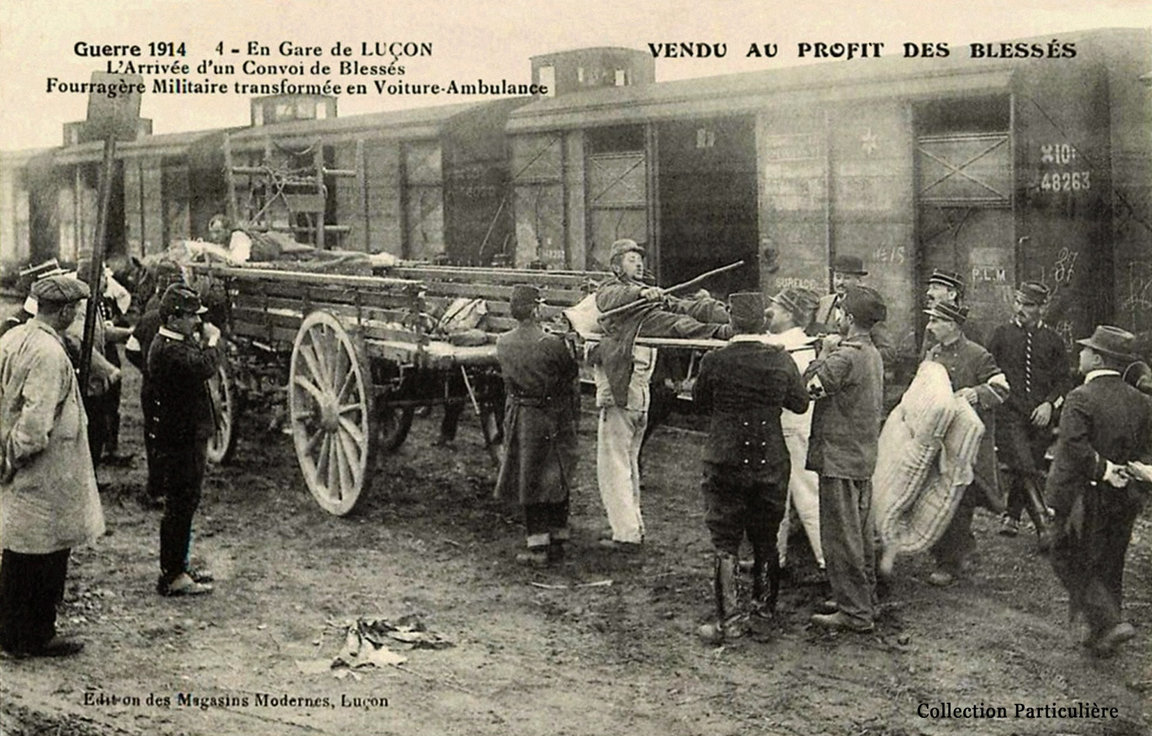

L'arrivée des blessés en gare de Luçon.

L'arrivée des blessés en gare de Luçon.

Cette carte postale éditée par les Magasins Modernes à Luçon nous montre justement l’arrivée des blessés dans la gare de cette ville en 1914. On ne manquera pas de remarquer que les wagons ambulances utilisés sont en fait des wagons de chemin de fer destinés à l’origine aux transports des bestiaux. A la descente des wagons, les blessés qui peuvent marcher, sont ici entassés tant bien que mal dans des calèches disponibles.

Le transport des blessés en gare de Luçon.

Le transport des blessés en gare de Luçon.

Les autres blessés arrivant sur de simples civières sont alors transférés et installés en travers sur une fourragère de l’armée. C'est-à-dire une sorte de remorque en plateau servant pour le transport du fourrage des chevaux de la cavalerie. Il est facile de se rendre compte que l’on fait ici, à cette date, comme on peut, avec les simples moyens du bord.

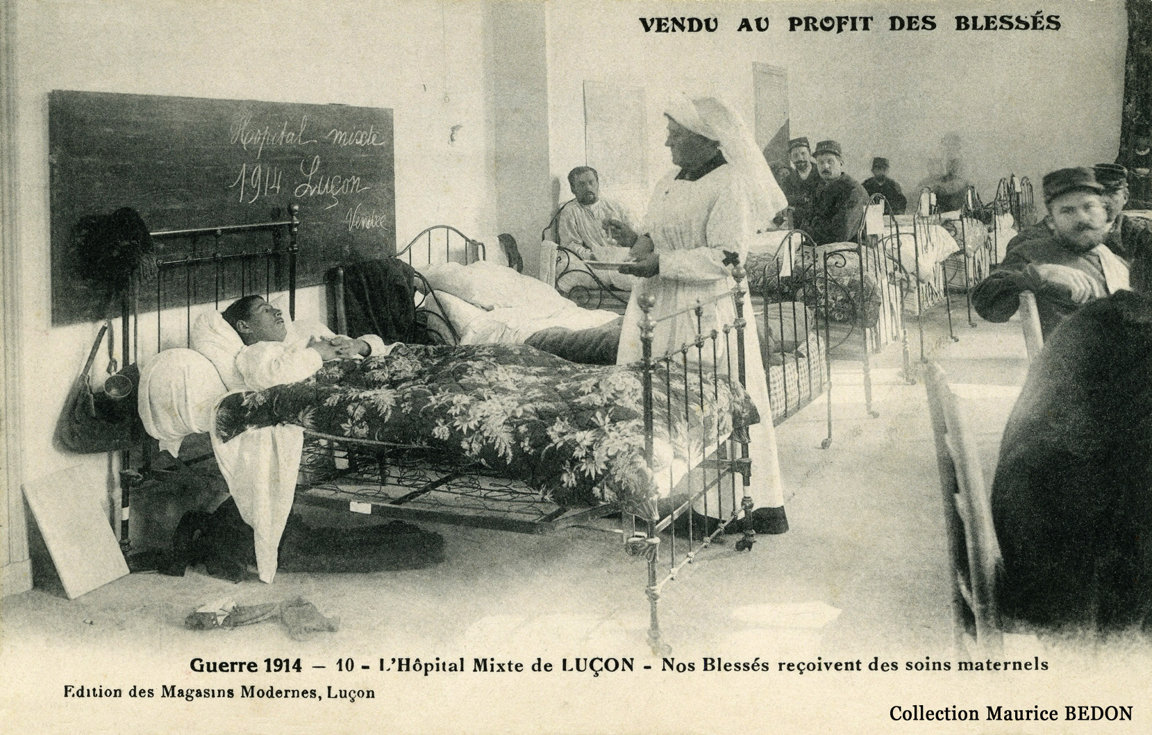

L'Hôpital mixte de Luçon.

L'Hôpital mixte de Luçon.

En fait, les Services de Santé Militaire ne disposaient d’aucun hôpital militaire à proprement parlé dans le département de la Vendée. Tout juste avaient-ils ce que l’on appelait alors des hôpitaux mixtes, c'est-à-dire à la fois civil et militaire, à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte et épisodiquement aux Sables d’Olonne. À la Roche-sur-Yon, il était situé rue de Nantes (actuelle rue du Maréchal Foch) dans les bâtiments aujourd’hui occupés par le Conseil Départemental. Luçon avait souhaité devenir à son tour ville de garnison et avait réussi à l’être, grâce à l’appui de Georges Clemenceau, assez récemment, le 9 avril 1914. Le petit hôpital de Luçon était ainsi devenu lui aussi hôpital mixte. Il va donc y être installé 70 blessés dès le 2 septembre 1914 (HB 33 bis). C’est une des salles de cet établissement que nous montre cette carte postale. On remarquera le tableau noir avec l’indication du lieu.

Les hôpitaux mixtes avec leurs quelques dizaines de lits étaient très, très loin de pouvoir faire face aux besoins effectifs. En effet, la Vendée allait devoir accueillir simultanément dès 1914 presque 4000 blessés et convalescents.

C’est la raison pour laquelle des Hôpitaux Temporaires (HT) vont être ouverts un peu partout dans le département, selon trois catégories différentes :

- Les Hôpitaux Complémentaires (HC) étaient gérés directement par les Services de Santé Militaire ;

- Les Hôpitaux Auxiliaires (HA) étaient gérés par les trois Sociétés d’Assistance liées à la Croix Rouge Française : 1- la Société de Secours aux Blessés (SSBM), 2- l’Union des Femmes de France (UFF) dont la présidente était la marquise de Lespinay, et 3- l’Association des Dames Françaises (ADF) ;

- Les Hôpitaux Bénévoles (HB) étaient gérés par des particuliers, des associations, des congrégations religieuses ou des collectivités locales (ils portent tous un numéro bis).

Au cours du second semestre de 1914 des hôpitaux temporaires petits ou grands (de 10 à 300 lits) vont ainsi être ouverts un peu partout dans le département mais de préférence dans les communes desservies par une ligne de chemin de fer. Ceux qui ont été immortalisés par des cartes postales ou des photos sont évidemment restés les plus connus aujourd’hui. À partir de 1915 on aura tendance à privilégier les grosses unités, sans doute pour des raisons de personnel médical ou infirmier. Pour créer ces hôpitaux, on va donc devoir utiliser :

1- Les Établissements à caractère sanitaire et social : par exemple

Le sanatorium Villa Notre-Dame à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 25 lits (HB 4 bis) ;

L’Hospice Peyraudeau, rue de la Roche à La Chaize-le-Vicomte, 25 lits (HB 3 bis) ;

La clinique des Ursulines de Chavagnes, 14 rue Thiers à La Roche-sur-Yon, 55 lits (HA 17) géré par la SSBM etc…

2- Les Établissements scolaires de l’enseignement laïc : par exemple

Le Collège Communal de Garçons, 34 rue Rabelais à Fontenay, 205 lits (HC 9) ;

L’École Primaire Supérieure de Filles, 47 rue Tiraqueau à Fontenay, 130 lits (HC 11) ;

L'École Communale, place du champ de foire St Hilaire-des-Loges, 25 lits (HB 91 bis) ;

Le lycée d’État, place d’armes (Napoléon) à La Roche-sur-Yon, 212 lits (HC 12) ;

L’École Normale d’Institutrices, rue Luneau à La Roche-sur-Yon, 111 lits (HA 13) ;

L’École Normale d’Instituteurs, 78 boulevard Louis Blanc à La Roche, 110 lits (HA 103) etc…

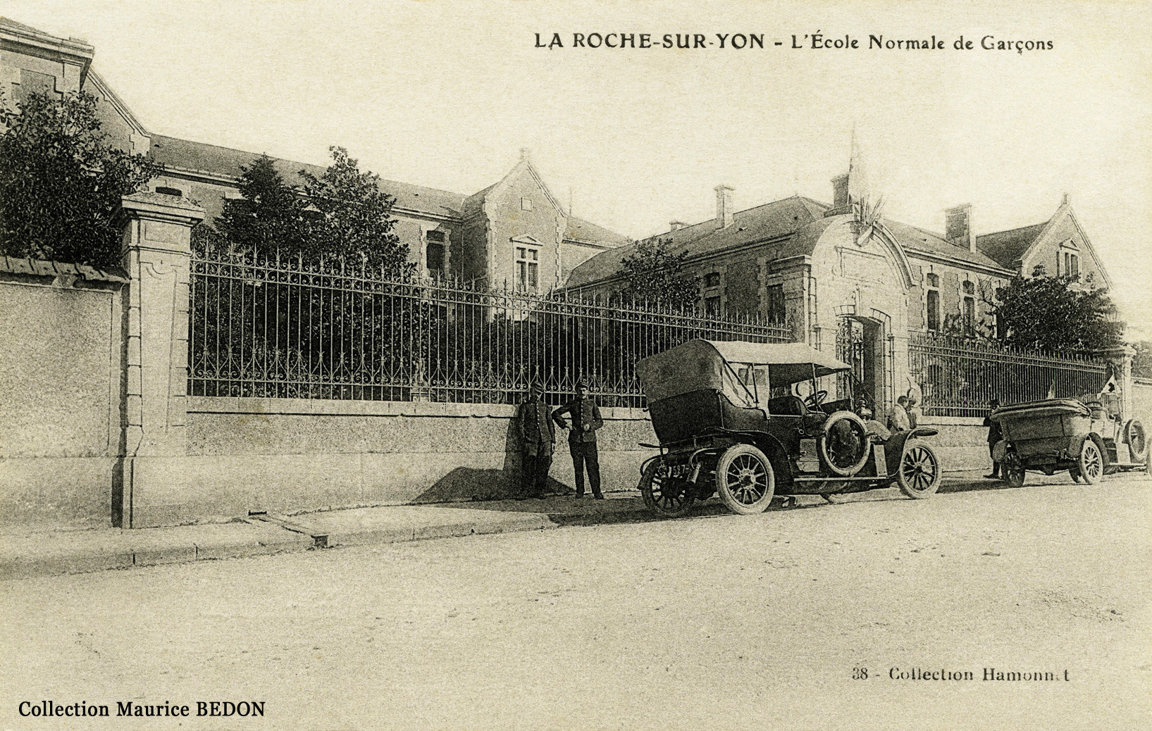

L’Hôpital Temporaire à l’E.N.

L’Hôpital Temporaire à l’E.N.

Cette carte postale représente la façade de l’École Normale d’Instituteurs de La Roche-sur-Yon donnant sur la rue Louis Blanc. Deux véhicules sanitaires stationnent devant le bâtiment, l’un d’eux est surmonté du drapeau de la Croix Rouge. Plusieurs soldats sont présents sur le trottoir.

3- Les Établissements scolaires de l’enseignement libre :

L’Hôpital Temporaire de l’Institut Richelieu à Luçon.

L’Hôpital Temporaire de l’Institut Richelieu à Luçon.

L’Institut Richelieu, 88 rue des Sables à Luçon, avait été confisqué par l’État lors de l’expulsion des congrégations enseignantes au début du siècle. L’Hôpital Temporaire Complémentaire (HC 46), qui y fut installé le 26 août 1914, était le plus important du département avec 309 lits. Dirigé directement par les services sanitaires de l’armée, il fonctionna jusqu’en 1918.

Cette carte postale (N° 22) comme les trois premières de cet article (N° 3, 4 et 10) fait partie d’une série d’une trentaine de photos consacrée par l’éditeur « Les Magasins Modernes Luçon » aux deux hôpitaux de la ville. Elles portent l’inscription « vendu au profit des blessés ». Elles présentent les soldats dans les cours, aux dortoirs, dans les salles de soins ou de jeux. Comme ces cartes ont connu une large diffusion, les hôpitaux temporaires de Luçon sont encore restés les plus célèbres de la Vendée.

L'Hôpital Temporaire de Sainte-Hermine.

L'Hôpital Temporaire de Sainte-Hermine.

Comme à Luçon, le collège privé de Sainte-Hermine avait été fermé lors de l’expulsion des congrégations. Un Hôpital Bénévole (HB N° 81 bis) de 52 lits y fut installé le 13 septembre 1914. Nous ne connaissons que deux cartes postales de cet hôpital temporaire, toutes les deux prises dans le parc. Celle-ci est l’œuvre d’un photographe local Pennou.

L'Hôpital Temporaire de Challans.

L'Hôpital Temporaire de Challans.

L’école libre de Challans, rue du cimetière (derrière l’église) avait elle aussi fait l’objet d’une confiscation par l’État. Un Hôpital Auxiliaire (HA N° 11) de 30 lits y fut ouvert le 9 septembre 1914. Il était géré par la Société de Secours aux Blessés Militaires (SSBM). On aperçoit d’ailleurs le drapeau de la Croix Rouge au-dessus du portail d’entrée de la cour. L’hôpital temporaire est ici appelé Ambulance, appellation qui n’était pas, à l’époque, réservée aux véhicules. Cette carte postale, a priori la seule à cet endroit, a été éditée par la Veuve Bailly, photographe à Challans.

L'Hôpital Temporaire de Mormaison.

L'Hôpital Temporaire de Mormaison.

L’école libre de filles de Mormaison a reçu, elle aussi, un petit hôpital bénévole (HB N° 113 bis) de 20 lits, créé le 29 septembre 1914. Il n’est pas sûr que les locaux aient été ici confisqués puisque les sœurs de Mormaison (Sacré Cœur de Jésus et de Marie) s’étaient sécularisés pour conserver leurs écoles. Les vingt blessés sont rassemblés pour cette sorte de photo officielle en compagnie d’un prêtre et de trois religieuses.

Outre ces quatre exemples, on trouvait aussi des hôpitaux temporaires, installés dans les locaux d’écoles privées, par exemple à :

L'Institut St Joseph, 7 rue Barnabé Buisson à Fontenay-le-Comte, 150 lits (HC 10) ;

L'Institut Ste Marie, 25 place d’armes à La Roche-sur-Yon, 95 lits (HB 42 bis) ;

L'École Libre de filles, 22 rue St Nicolas aux Sables d’Olonne, 70 lits (HB 147 bis) ;

Ainsi qu’à Bournezeau (HB 1 bis), Mouchamps (HB 7 bis), Pouzauges (HB 101 bis), Champ-Saint-Père (HB 107 bis), Rocheservière (HB 128 bis) etc…

4- Les Congrégations religieuses :

L'Hôpital Temporaire de Chavagnes-en-Paillers.

L'Hôpital Temporaire de Chavagnes-en-Paillers.

Les grandes congrégations religieuses vendéennes, qui avaient des locaux assez vastes et nombreux, ouvrirent également des hôpitaux temporaires. Cette carte postale est censée représenter la grotte de Lourdes située dans l’enceinte de la maison mère des Ursulines de Chavagnes-en-Paillers. On y aperçoit un groupe de 16 blessés de guerre. En effet, l’Hôpital Bénévole N° 100 bis de 90 lits y avait été ouvert le 23 septembre 1914. Cette carte postale a été réalisée par les éditeurs locaux F. Braud et H. Charrier.

Des Hôpitaux Bénévoles se trouvaient aussi, par exemple, à :

La Congrégation des Sœurs de la Sagesse, Saint Laurent-sur-Sèvre, 200 lits (HB 65 bis) ;

La Maison St Sauveur, St-Germain-l’Aiguiller près de Mouilleron, 20 lits (HB 167 bis).

5- Des salles diverses :

La demande de l’armée, pour avoir toujours plus de lits pour les blessés, va inciter les autorités locales à en créer de nouveaux dans des endroits divers souvent très inattendus, comme par exemple :

L'ancienne loge maçonnique, 22 rue Victor Hugo, La Roche, 30 lits (Annexe 42 bis) ;

L'Hôtel-casino de la Rudelière, Château d’Olonne, 75 lits (HC 53) ;

Le Grand casino, le remblai, Les Sables d’Olonne, 107 lits (Annexe HC 53) ;

La Cité des pins, La Rudelière Le Château d’Olonne, 200 lits (Annexe HC 53) ;

L'Hôtel-des-Pins, Le Château d’Olonne, 90 lits (Annexe HC 53) Cf. Photo ci-dessous ;

L'Hôtel de la Plage, Saint Jean-de-Monts, 40 lits (HB 64 bis) ;

Le Patronage, rue de la Ramée aux Essarts, 20 lits (HB 78 bis) ;

L'ancienne cure (prop. communale), Les Moutiers-les-Mauxfaits, 20 lits (HB 98 bis) ;

La salle Jeanne d’Arc, rue neuve du marché aux Herbiers, 22 lits (HB 109 bis) ;

La salle paroissiale, Mortagne-sur-Sèvre, 30 lits (HB 137 bis) ;

La salle des fêtes, Chaillé-les-Marais, 35 lits (HB 139 bis) ;

L'immeuble communal, Champagné-les-Marais, 40 lits (HB 160 bis) etc….

L'Hôpital Temporaire à l’Hôtel des Pins au Château

d’Olonne.

L'Hôpital Temporaire à l’Hôtel des Pins au Château

d’Olonne.Cette photo-carte a été prise en 1914 sur le perron de l’Hôtel des Pins au Château-d’Olonne. On peut compter ici : 40 blessés, un médecin, 4 infirmières et un membre du personnel.

6- Des résidences particulières :

L’armée accepta aussi que des personnes privées transforment une partie de leur résidence en Hôpital Temporaire. Sur l’ensemble du territoire national l’exemple le plus célèbre est sans conteste le château de Chenonceau dont le propriétaire Gaston Menier (le chocolat) accueillit de nombreux blessés dans les deux grandes galeries dominant la rivière le Cher.

En Vendée ce sont d’abord les familles des parlementaires qui vont les premières, quand elles avaient de la place, recevoir des blessés chez elles comme par exemple :

- Au château de Saint-Michel-en-l’Herm (ancienne abbaye) propriété de Paul Le Roux sénateur de la Vendée, 10 lits (HB 39 bis) ;

- Au château de la Corbedomère à Bournezeau, propriété de Lucie Avril veuve d’Henri Daniel-Lacombe (cousin du député Pierre Daniel-Lacombe), 20 lits (HB 171 bis) créé le 26 octobre 1915 ;

- Au Logis des Tourelles, place de la mairie à Puybélliard (Chantonnay) propriété de la famille Couteau, 20 lits (HB 123 bis) ;

- A la Villa Les Marmousets, le remblai, 30 avenue Georges.Godet aux Sables-d’Olonne, 22 lits (HB 10 bis) appartenant à l’Association des Dames Françaises (ADF) ;

- Au château de la Sallière à Saint-Hilaire-du-Bois (La Caillère), propriété de la famille Blanpain de Saint-Mars (cousins de la famille de Lespinay)

- Ainsi qu’à La Châtaigneraie, Maillezais, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, Le Poiré-sur-Vie, Thouarsais-Bouildroux, ou Luçon.

La Mouhée : les blessés devant le château.

La Mouhée : les blessés devant le château.

L’hôpital bénévole installé dans une résidence particulière le plus célèbre de Vendée est sans conteste celui du château de la Mouhée à Chantonnay. Il doit cette notoriété aux nombreux clichés qui ont été faits par René Amiaud (frère cadet de Lucien) photographe à la Roche-sur-Yon et surtout par Charles Jouffelot photographe à Chantonnay. Ce dernier, mobilisé sur le front, a réalisé des photos et des cartes postales pendant ses permissions ou sa propre convalescence. Elles représentent les blessés devant la façade arrière du château (cf. ci-dessus), sur le perron, dans le parc, dans le dortoir (cf. ci-dessous) ou bien jouant aux échecs, pêchant dans l’étang, ou encore les locaux, la chapelle et les façades du château etc…

L'Hôpital temporaire de La Mouhée : le dortoir.

L'Hôpital temporaire de La Mouhée : le dortoir.

Cet hôpital temporaire a été créé à l’initiative de Marie-Thérèse Benoist d’Azy marquise douairière de Lespinay, veuve de Zénobe de Lespinay député de la Vendée, sous le numéro HB 30 bis, le 2 septembre 1914. Les 32 lits ont été installés dans trois salles vidées du rez-de-chaussée du château : la salle à manger au premier plan, la bibliothèque au centre et le grand salon tout au fond. On peut voir ici neuf blessés, deux médecins, deux infirmières et même la marquise de Lespinay au fond à droite.

Le Centre de Rééducation de St Gabriel :

Une place toute particulière doit être faite à l’Institut Saint Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le principal établissement scolaire de la congrégation des frères de St Gabriel. En effet, il n’était pas seulement hôpital temporaire mais aussi centre de rééducation et de reconversion professionnelle. Il a été ouvert le 8 septembre 1914, sous le numéro HC 61, pour 300 lits et a fonctionné pendant toute la durée de la guerre.

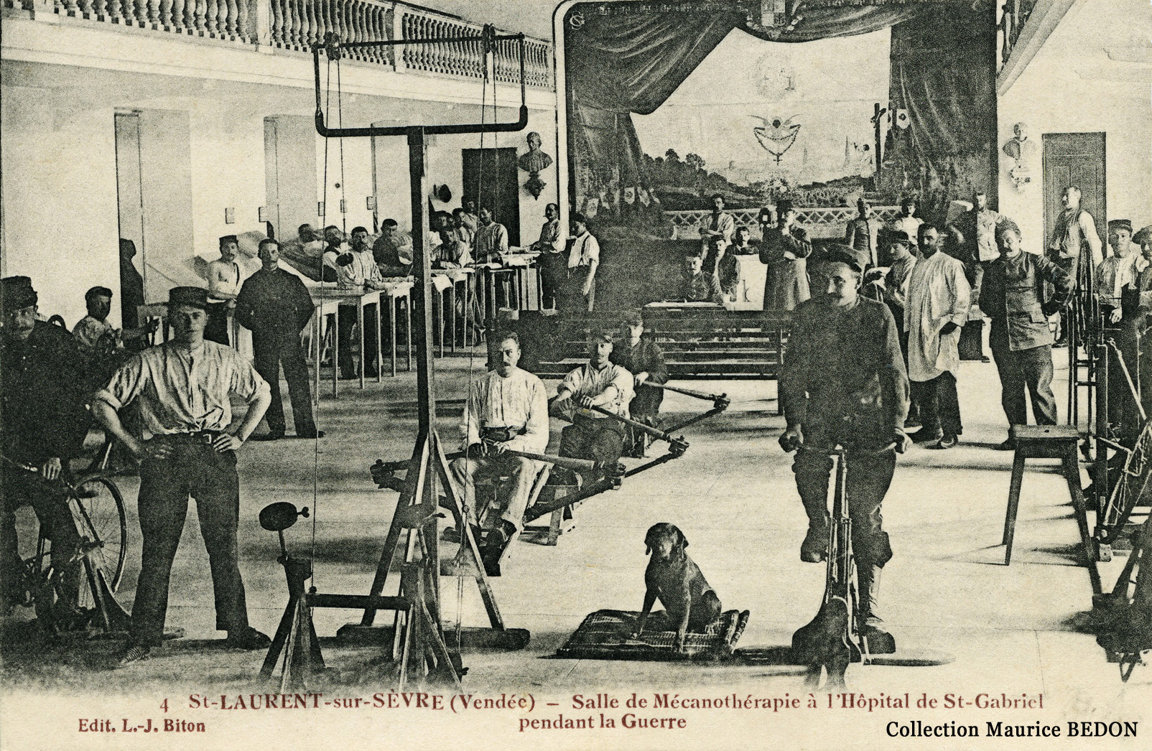

La salle de rééducation à St-Laurent-sur-Sèvre.

La salle de rééducation à St-Laurent-sur-Sèvre.

Comme l’hôpital de l’Institut Richelieu à Luçon, et le château de la Mouhée à Chantonnay, cet établissement a été très photographié et a même fait l’objet d’une série d’une trentaine de cartes postales réalisée en 1916 par le photographe local L. J. Biton. Celle-ci porte le numéro 4 et la suivante le numéro 24. Le cliché ci-dessus nous montre l’ancienne salle de théâtre de l’établissement scolaire reconvertie en salle de rééducation fonctionnelle ou mécanothérapie. Les blessés sont sur des sortes d’engins ressemblant aux rameurs actuels et vélos d’appartement. Ils bénéficient aussi d’appareils individuels de rééducation fine tout juste inventés à l’époque.

L'apprentissage de métiers de reconversion à St Laurent.

L'apprentissage de métiers de reconversion à St Laurent.

Cette dernière carte postale représente le sous-centre de Physiothérapie qui tendait à apprendre aux blessés des métiers peu physiques pour leur future reconversion professionnelle. Ici ce sont les vanniers, mais il existe aussi une carte postale pour les cordonniers, métier qui finalement sera souvent pratiqué par les amputés de guerre après 1918.

Cannes le 23 juillet 2016

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée