LES PROCESSIONS DE LA FÊTE-DIEU EN VENDÉE

La célébration de la « Fête-Dieu », appelée plus justement « Fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ », est une fête religieuse catholique fixée au calendrier au Jeudi après la fête de la Sainte Trinité, c’est-à-dire soixante jours après Pâques. Toutefois, elle est traditionnellement célébrée en France le dimanche qui suit, et parfois avec « un retour de Fête Dieu » le Dimanche encore suivant. Nous sommes donc, en ce moment, parfaitement dans la bonne période pour évoquer ce sujet.

Cette fête a pour objet de commémorer la Présence Réelle de Jésus-Christ dans le Sacrement de l'Eucharistie consacrée au cours du sacrifice de la Messe. Elle tire tout simplement son origine de l'élévation de l'Hostie, au cours de la messe, qui manifestait déjà la volonté du prêtre de faire contempler le Saint-Sacrement au peuple assemblé.

C’est au XIIIème siècle, à l’initiative de Sainte Julienne de Cornillon et de la Bienheureuse Eve de Liège, qu’une fête spécifique fut organisée pour la première fois dans les Flandres (actuelle Belgique). Elle fut peu après instituée officiellement le 8 septembre 1264 par une décision de S. S. le pape Urbain IV et se généralisa dans la Chrétienté.

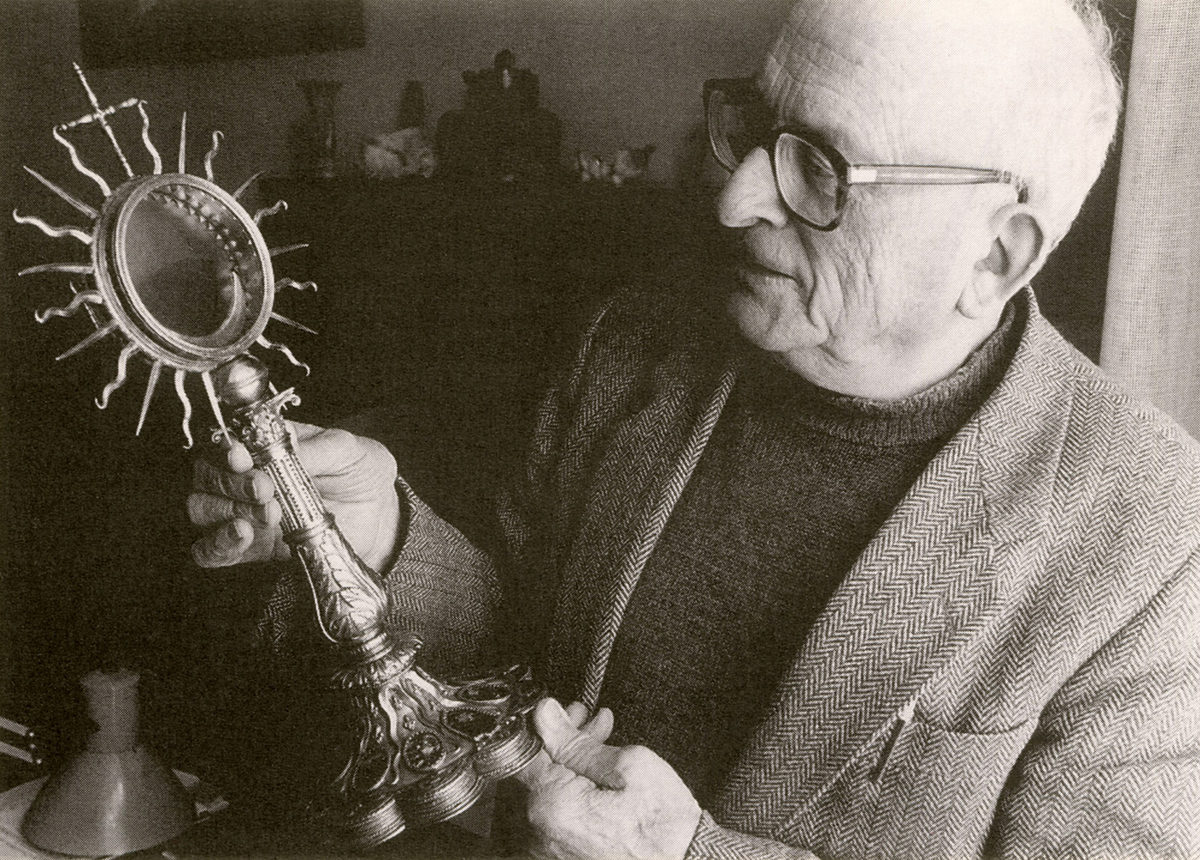

01. Le plus vieil ostensoir de Vendée, en argent ; il date du XVIIème siècle.

Au cours de la Procession de la Fête-Dieu, le prêtre revêtu de la chape processionnelle surchargée d’une autre spécifique à cet usage, portait l’Eucharistie placée dans la Custode d’un Grand Ostensoir en vermeil richement décoré. On protégeait le Saint-Sacrement en l’abritant tout d’abord sous un petit pavillon circulaire, puis sous un grand dais rectangulaire porté par quatre notables et escorté par six porteurs de flambeaux. La procession parcourait ainsi les rues et les places qui étaient richement pavoisées de draperies, de guirlandes et de draps piqués de fleurs. On marchait habituellement sur un tapis de pétales de roses que des enfants jetaient sur le chemin du Saint-Sacrement. Le cortège s’arrêtait deux fois pour déposer l’Ostensoir sur des autels richement fleuris (les reposoirs) et l’offrir ainsi à la vénération des fidèles.

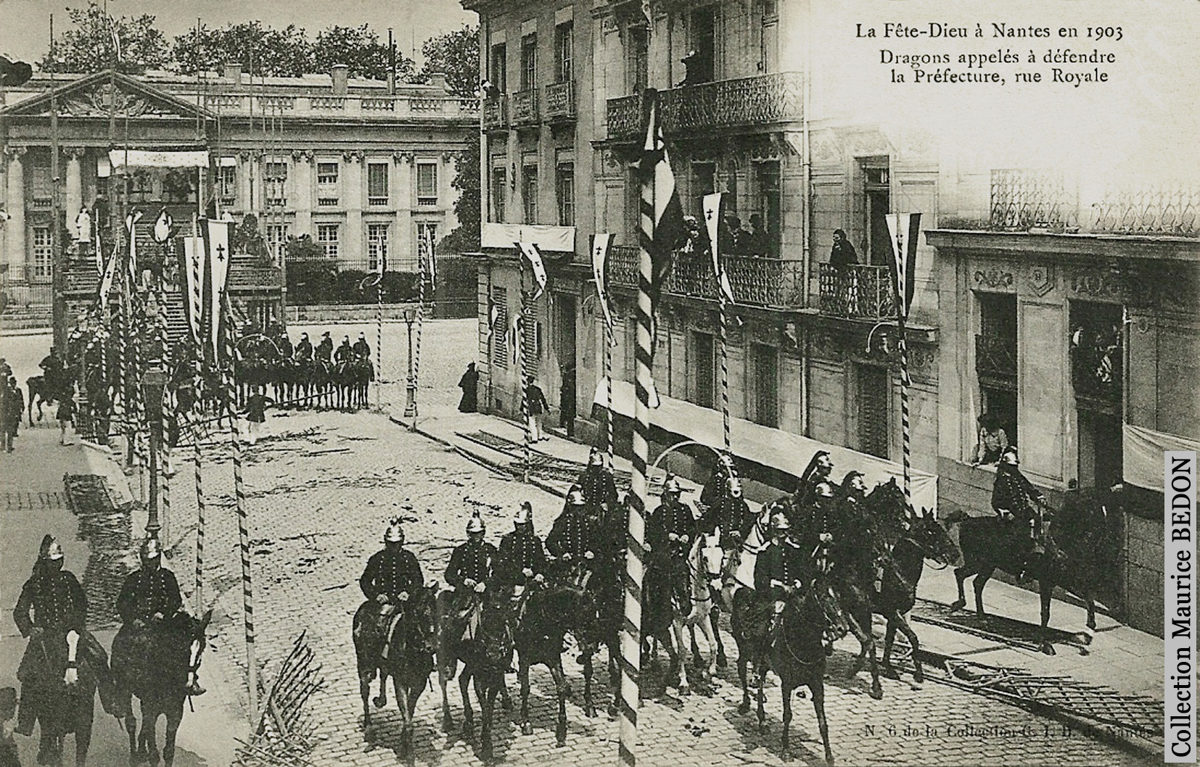

02. A Nantes les dragons envoyés pour disperser la foule.

Les processions de la Fête-Dieu n’ont cessé de se perfectionner et de prendre de l’importance tout au long du XIXème siècle, au point de symboliser le succès populaire de l’Église Catholique, restaurée après les persécutions révolutionnaires. Au tout début du XXème siècle sous l’influence des anticléricaux et des francs-maçons, les gouvernements de la IIIème République préparaient les différentes lois anti-catholiques (interdiction d’enseigner, expulsion des congrégations, séparation de l’Église et de l’État, Inventaires, affaire des fiches etc…). Dans ce contexte, la présence des processions de la Fête-Dieu ne pouvait qu’indisposer sérieusement les gouvernants.

Ainsi, le 14 juin 1903 le Préfet de Loire-Inférieure (Atlantique), par une décision provocatrice, interdit purement et simplement la procession de la Fête-Dieu à Nantes. Le clergé, invité par la Police à ne pas quitter la Cathédrale, obtempéra. En revanche, la foule furieuse, qui était déjà présente et en très grand nombre, se porta spontanément à la Préfecture toute proche pour crier son indignation au Préfet : « Conspuez Helitas le plus bête Préfet de France » (elle serait sans doute plus vigoureusement incorrecte aujourd’hui !). Pour disperser les protestataires, rue Royale, le Préfet fit envoyer contre eux le 3ème régiment de Dragons à cheval cantonné à Nantes. On pouvait le voir sur la carte postale précédente, au milieu du décor de fête préparé pour la procession.

03-La foule venue conspuer le Préfet.

04. Les barricades dans les rues de Nantes.

Jusqu’à la première Guerre Mondiale, les processions restèrent donc totalement interdites à Nantes. Au moment du déclenchement de ce conflit, les politiciens prenant peut être consciente des conséquences de leur sectarisme, craignaient que les catholiques refusent de se faire tuer pour un gouvernement qui les avait aussi malmenés (comme en Vendée en mars 1793). Il n’en fut rien, puisqu’on mit en place au contraire « l’Union Sacrée ». Dans un tel contexte il devenait désormais plus difficile de maintenir certaines décisions dépassées.

Monseigneur Eugène Lefort de la Motte évêque de Nantes (dont nous avons déjà parlé sur le présent Blog à propos du naufrage du Saint-Philibert) intenta alors un recours au Conseil d’État contre la décision préfectorale. Et il obtint gain de cause. Les processions allaient donc pouvoir reprendre à Nantes. Celle organisée en juin 1921 fut absolument majestueuse et suivie par une foule tout à fait considérable. Les communiantes en tête du cortège étaient arrivées au reposoir alors que le dais qui fermait la marche n’avait pas encore quitté le parvis de la cathédrale.

05. La procession de Nantes en 1921 sur les cours Saint-Pierre et Saint-André.

Dans le département de la Vendée, c'est-à-dire en zone rurale, les processions avaient pu continuer à se dérouler librement au début du XXème siècle et elles faisaient partie intégrante de la vie locale. De ce fait, un certain nombre de cartes postales leur ont été consacrées par les différents photographes et celles-ci vont nous permettre de faire revivre ces grands moments de foi populaire.

L’organisation de ces cérémonies nécessitait énormément de préparation et mobilisait beaucoup de gens. Nous nous souvenons par exemple que notre propre grand-mère mettait un point d’honneur (et de tracas) à fournir au reposoir au moins deux pots de « belle-mère » fleuris. Alors que cette plante grasse capricieuse et piquante (d’où son surnom !) avait une fleur magnifique mais unique, pendant quelques jours seulement, avant l’été et encore pas tous les ans : d’où les trésors d’ingéniosité pour obtenir le fleurissement le moment voulu.

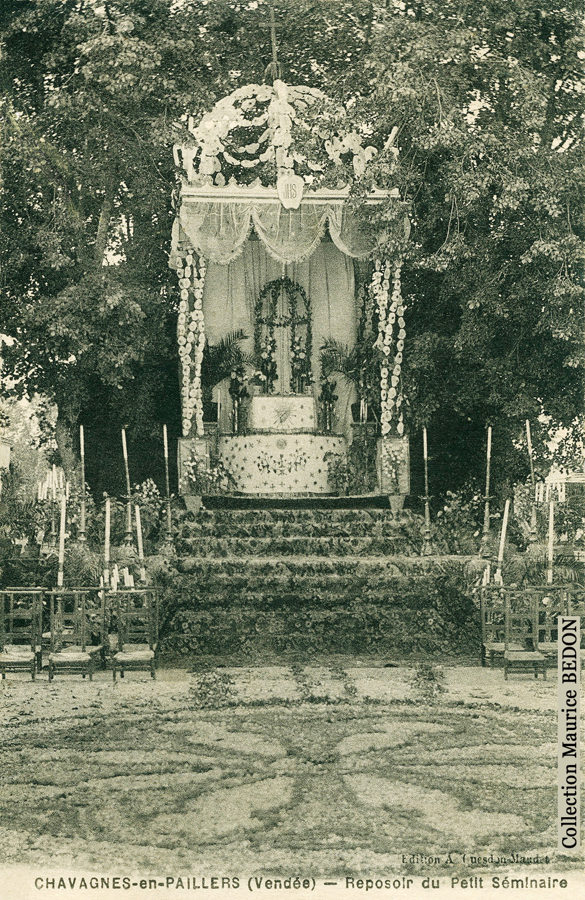

06. Le Reposoir du petit séminaire à Chavagnes-en-Paillers.

Le premier travail concernait l’élaboration des Reposoirs : la construction de la structure provisoire, mais réutilisable d’une année à l’autre, puis l’ameublement, la décoration et enfin le fleurissement (élément essentiel). La carte postale ci-dessous nous montre celui construit dans l’enceinte du Petit Séminaire dans la paroisse de Chavagnes-en-Paillers. Tous les reposoirs étaient construits en hauteur pour permettre de présenter le Saint-Sacrement à l’adoration des nombreux fidèles. Celui-ci a, à cet endroit, la forme d’un baldaquin baroque. Le cliché a été réalisé localement par A. Guesdon-Maudet.

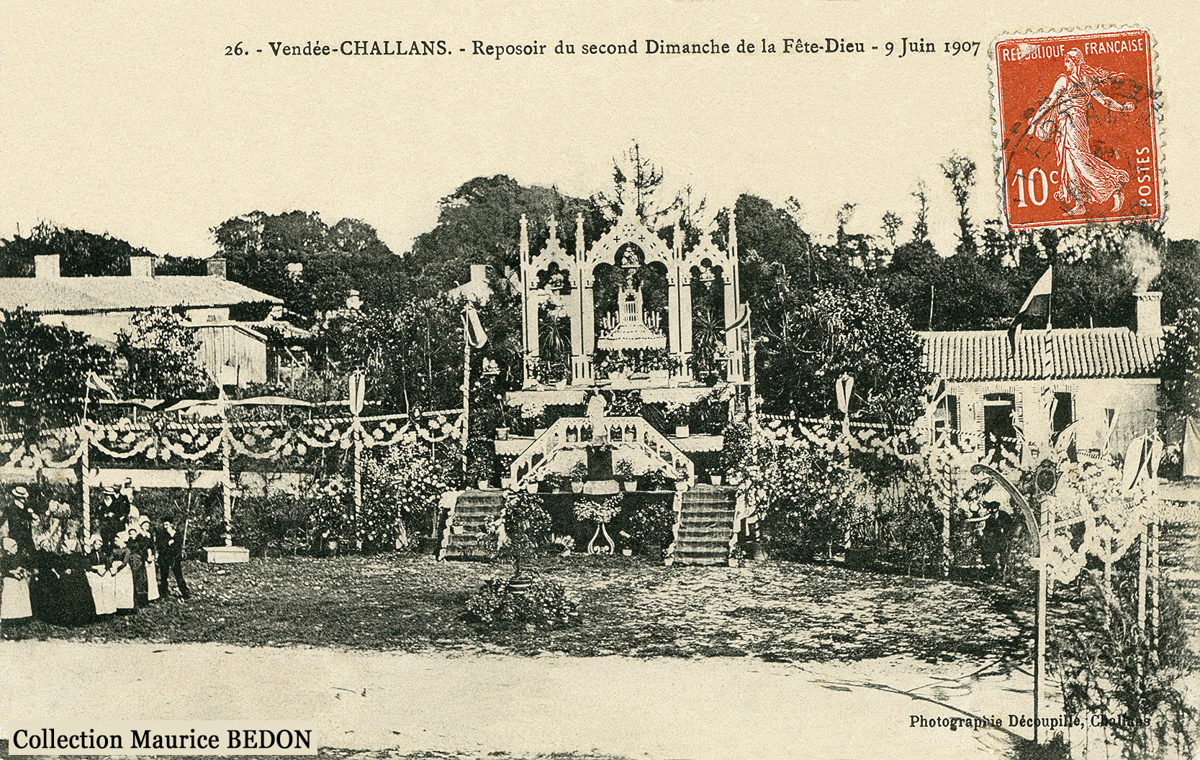

07. Le reposoir de la paroisse de Challans en 1907.

La construction et l’aménagement d’un reposoir pouvaient être pris en charge par une famille, un des quartiers de la ville, un groupement professionnel ou sportif. Celui de la paroisse de Challans que l’on vient de voir sur la carte postale ci-dessus le 9 juin 1907, avait déjà été utilisé pour le congrès eucharistique diocésain le 1er septembre 1904. Le reposoir perché très haut, au sommet de deux escaliers, ressemble à la coupe d’une église avec la nef et les deux bas-côtés. La carte postale est ici aussi une production locale, puisqu’elle a été éditée par Dégoupillé à Challans.

08. Le Reposoir des marins de l’Aiguillon en 1914.

Les groupements professionnels ayant parfois la charge d’un reposoir, dans les communes de la côte atlantique les marins avaient évidemment le leur, comme par exemple à l’Aiguillon-sur-mer, aux Sables d’Olonne, à Beauvoir etc… La carte postale ci-dessus, réalisée par Vincent Le Bihan des Sables d‘Olonne, nous présente celui de l’Aiguillon-sur-Mer pour la Fête-Dieu du 21 juin 1914. Naturellement le petit autel est placé à l’intérieur d’une barque installée à cet endroit. Toutes les familles des marins sont venues se faire photographier devant cette construction qui est visiblement leur œuvre.

09. Le reposoir de la marine aux Sables d’Olonne.

De la même manière, dans la paroisse Notre-Dame du Bon Port des Sables d’Olonne, les marins se chargeaient d’édifier un reposoir, naturellement installé sur le port. Le cliché ci-dessus, réalisé par le célèbre photographe Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre, représente la phase de construction. Il porte le numéro 308, ce qui nous permet à priori de le dater de 1903. Il semblerait y avoir déjà un bateau en miniature installé au sommet de l’autel et de grandes voiles de chaque côté accrochées à des mâts.

10. Le départ de la Procession à St-Jean-de-Monts.

Cette carte postale, réalisée par Emile Breteau, artiste peintre et photographe à St Jean de Monts, est donc une production locale. Elle représente le tout début de la procession. Avec en tête « le Suisse » en grand uniforme qui se chargeait de régler « le pas de procession ». Viennent ensuite les enfants de chœur, un crucifère encadré de deux portes-flambeaux. On aperçoit ensuite les garçons des écoles avec leurs instituteurs (avec les canotiers à la main) puis les communiant(e)s de l’année ainsi que les « renouvelant(e)s », tous porteurs de leurs étendards en voile blanc.

11. La procession des communiantes à La Châtaigneraie.

Nous retrouvons ici le défilé des communiantes mais dans la rue principale (rue Saint-Jean) de La Châtaigneraie, tout près de l’église. Ce ne sont plus des étendards blancs que portent les jeunes filles mais des petits oriflammes brodés qui ressemblent à ceux qui sont accrochés en guirlandes entre les maisons de la rue. Cette carte postale a été réalisée par Doussaint éditeur.

12- La procession des communiants à Luçon.

Nous pouvons voir dans cette paroisse la suite précise du défilé, avec la procession des communiants. Ici, les garçons ne portent plus les étendards blancs. Ils sont en costume bleu avec le brassard, les gants blancs, la médaille au revers et le canotier. Le cortège passe dans la rue Julien David, richement décorée, près de l’ancien Minage à Luçon. Les trois cartes concernant Luçon présentées dans cet article ont toutes été faites par Victor Gouraud pour le Bazar du même nom, mais ne constituent pas une série numérotée.

13. La fin du Cortège à Luçon.

Nous sommes maintenant à la fin du cortège avec les enfants de chœur, les prêtres puis les chanoines réguliers de La cathédrale, les enfants avec des corbeilles pour jeter des fleurs et enfin le dais processionnel. Il semble que l’évêque portant l’ostensoir soit assisté de deux diacres à l’intérieur du dais. Contrairement à beaucoup d’autres paroisses, les groupes des femmes et des hommes suivent le Saint Sacrement au lieu de le précéder. La procession passe là dans la rue de La Roche, c'est-à-dire près du départ à la cathédrale. On notera la présence des draps de lits piqués de fleurs de chaque côté de la route.

14. Les Sables d’Olonne le passage du Saint Sacrement.

Il s’agit cette fois-ci d’une photo-carte faite par un particulier et non pas d’une carte postale de collection réalisée par un professionnel. La procession, évoluant dans de petites rues, arrive ici sur la place du palais de Justice. Nous sommes donc à peu près au même niveau que le défilé précédent. Durant les déplacements, les fidèles chantent principalement les 34 strophes du célèbre chant :

« Lauda, Sion, Salvatorem,

Lauda Ducem et pastorem,

In hymnis et canticis,

Quantum potes,

Tantum aude,

Quia major omni laude,

Nec laudare suffisis etc… »

(Sion, loue ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur, en tes hymnes et tes cantiques, autant que tu le peux, ose le louer car il est plus grand que toute louange : tu ne peux le louer assez etc…)

15. Le dais processionnel à Chavagnes-en-Paillers.

Il s’agit là aussi d’une photo-carte qui a été réalisée à partir d’un cliché pris par un particulier anonyme. Le cortège sort ici de la cour du petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers. On distingue parfaitement le clergé local devant, le dais surmonté de bouquets de plumes d’autruche, porté par plusieurs personnalités locales et escorté par des portes flambeaux. A l’intérieur, on aperçoit le célébrant portant un immense ostensoir, ainsi que les deux diacres qui l’encadrent.

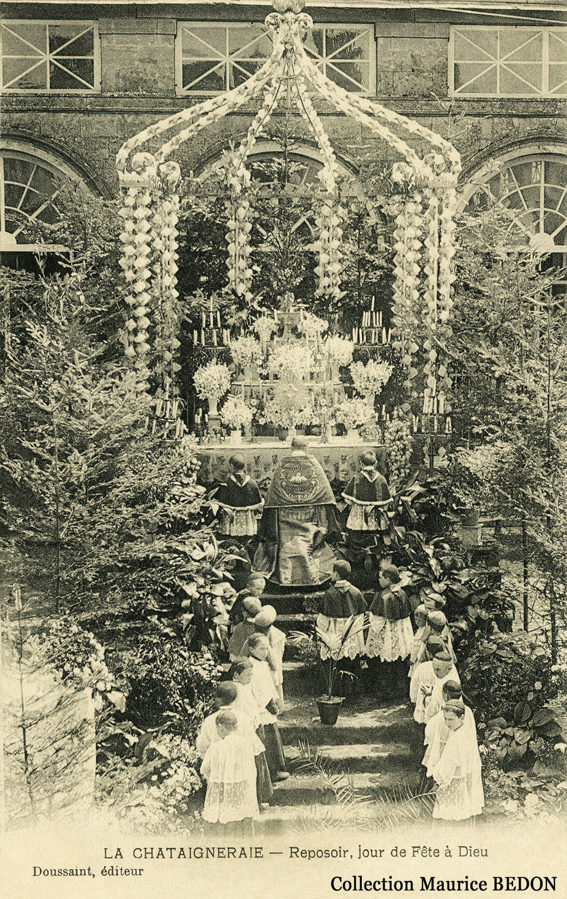

16. A La Châtaigneraie le prêtre arrive au premier reposoir.

Nous sommes de retour à La Châtaigneraie où la procession vient d’arriver au premier reposoir installé devant le bâtiment des anciennes halles municipales. Le prêtre vient de quitter le dais et a déposé l’ostensoir sur l’autel du reposoir. C’est l’instant précis de la bénédiction et de l’adoration. La foule agenouillée chante alors :

« Benedictus qui vénit in nomine Domini,

Benedictus qui vénit in nomine Domini,

Hosanna, hosanna, hosanna in excélsis. »

(Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna, hosanna, au plus haut des cieux.)

17. La procession au reposoir de Beaulieu-sous-la-Roche.

Ce cliché, comme le précédent et d’ailleurs les deux suivantes, a été pris au moment le plus important de la procession, la bénédiction et l’adoration du Saint Sacrement exposé au reposoir. la photo a été réalisée par Lucien Amiaud de la Roche-sur-Yon, premier Vendéen à avoir édité des cartes postales dès 1897. Celle-ci porte le numéro 413, ce qui nous permet de la dater avec précision de juin 1903 à Beaulieu-sous-la-Roche.

18. La Bénédiction au reposoir de Pouzauges.

Il s’agit de la même partie de la procession, la bénédiction au reposoir, mais cette fois-ci nous sommes dans la paroisse de Pouzauges (la Ville), devant le côté de l’ancien Hôtel de ville, sur la place du marché. Le reposoir lui-même a la forme d’un dais surmonté d’un dôme de fleurs. Le photographe, Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre, a réalisé en fait deux cartes postales de la même scène avec des clichés pris à quelques minutes d’intervalle. Sur le premier, le prêtre monte au reposoir et la foule est encore debout. Sur le second (celui-ci) l’ostensoir est déposé sur l’autel et les fidèles sont désormais à genoux (sauf les musiciens). Malheureusement ces deux cartes ne sont pas numérotées et donc difficilement datables. Toutefois, elles ont toutes les deux été postées en 1910, ce qui peut constituer une indication.

19. La Bénédiction au reposoir de Saint-Hilaire-de-Voust.

Cette carte postale est plus rare que les autres car c’est une production locale, faite en peu d’exemplaires et ne constituant pas une série. Le cliché a été réalisé par un certain E. Orion pour le compte de Mlle Bernardeau Recette Buraliste à Saint-Hilaire-de-Voust dans le Sud-Est vendéen. On aperçoit sur la photo les fidèles agenouillés, les femmes devant, les hommes derrière, le dais, mais pas le reposoir.

20. Le retour de la procession à Luçon.

Nous nous trouvons ici de nouveau à Luçon devant l’imposant deuxième reposoir installé sur la place de la bascule (devant le bureau de Postes actuel), route des Sables d’Olonne. Comme nous sommes dans la capitale du diocèse, les cérémonies revêtent toujours un caractère plus solennel. Cette fois-ci l’évêque a confié l’ostensoir à un de ses adjoints (peut être au vicaire-général ou au recteur de la cathédrale). On voit ce dernier retourner sous le dais avec ses deux diacres (revêtus de dalmatiques). L’évêque, visible juste derrière, en grand costume avec la chape, la traine et le porteur, va suivre le dais. D’autres prêtres dans l’assistance, à gauche, portent leur chape processionnelle.

21. Une procession de la Fête-Dieu actuelle.

Entre 1955 et 1960 le clergé local a peu à peu supprimé purement et simplement les processions de la Fête-Dieu, sous le prétexte que la circulation automobile les rendait impossibles. Pourtant le même argument n’a pas empêché les courses cyclistes de continuer à se tenir régulièrement. En fait le clergé, attiré par la modernité, à l’époque du Concile Vatican II, trouvait que ces grandes manifestations populaires tenaient trop de la tradition et par conséquent du folklore.

Pourtant, cette suppression est aujourd’hui tout à fait symbolique de la fin de « l’Église triomphante » et marque le repli actuel qui s’accompagne de la diminution progressive des fidèles.

Fort heureusement, il est encore possible d’assister à des processions de la Fête-Dieu en restant dans le giron de l’Église de Rome. Le rite dit «sous la forme extraordinaire », souligné par S. S. le pape Benoît XVI, permet aux prêtres de le pratiquer. La photo ci-dessus nous montre, par exemple, une cérémonie de la Fête-Dieu à La Gaubretière au lieu dit Ramberge.

Chantonnay le 4 Juin 2020

LE MOUCHOIR ROUGE DE CHOLET

Le plus souvent l’HISTOIRE est la plupart du temps capable d’imposer son récit des évènements aux hommes politiques, aux acteurs économiques, aux médias et à la population. Dans le récit que nous allons vous faire, c’est la fiction qui va s’imposer à tous et va même réécrire l’histoire à son profit .C’est la petite histoire des Mouchoirs Rouges de Cholet.

Un mouchoir rouge de Cholet.

Depuis le XVIIème siècle, les artisans tisserands autour de la ville de Cholet en Anjou avaient commencé à faire évoluer leur travail et à fonder de véritables filatures vers 1736. L’une d’elles annonçait même fièrement « maison fondée en 1677 ». Ces premières usines produisaient du linge dont la qualité était déjà renommée bien au-delà de la province, d’autant plus facilement que la ville se trouvait près du carrefour dit des Trois Provinces : Anjou, Bretagne et Poitou. Le produit phare de ces manufactures était un petit carré de toile : le mouchoir. Celui fabriqué à Cholet était blanc avec deux barres croisées de fil rouge.

La bataille de Cholet.

L’histoire, la vraie, raconte que lors de la désastreuse bataille de Cholet le 17 octobre 1793, le général Henri de la Rochejaquelein portait un mouchoir blanc autour du coup en guise d’écharpe. Comme il a été blessé au cours de cette rencontre son mouchoir a été tout rougi de son sang. D’ailleurs, sur les tableaux représentant les douze généraux vendéens, réalisés à la demande du roy Louis XVIII, au début du XIXème siècle, presque tous apparaissaient blessés. Les bandages de leurs plaies semblent avoir été réalisés avec des mouchoirs blancs de Cholet.

Théodore BOTREL.

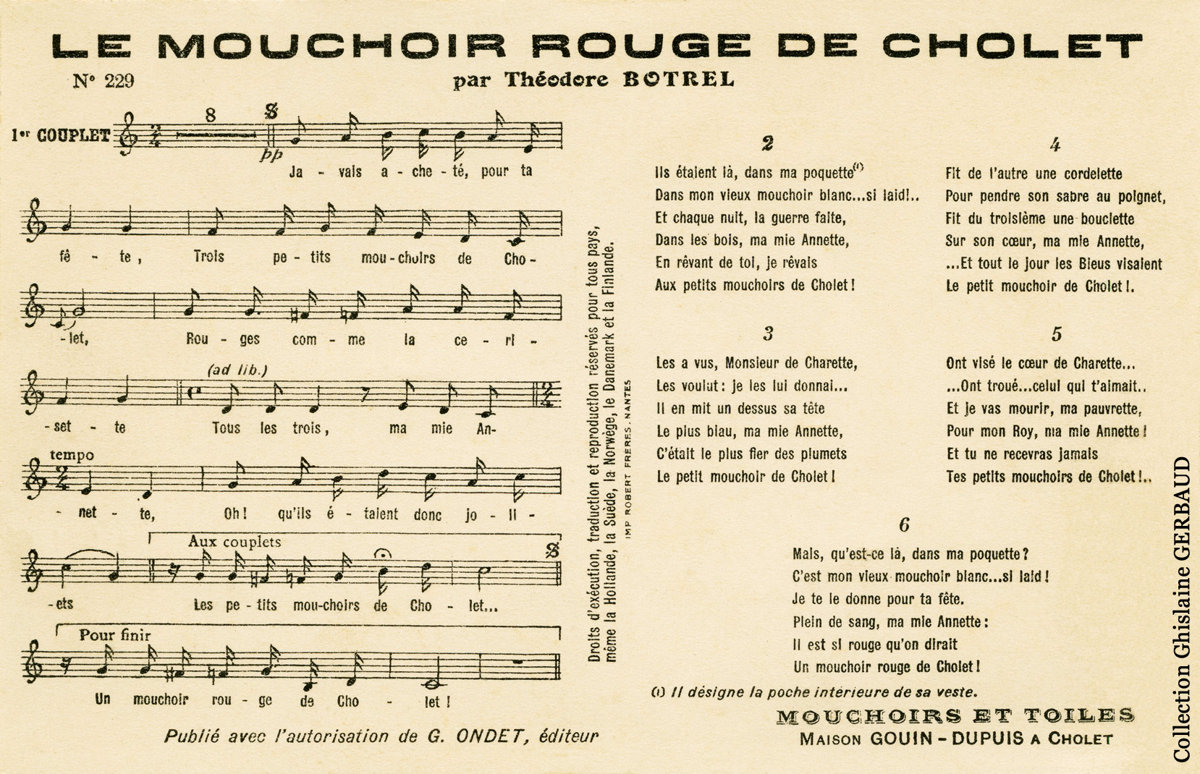

L’histoire du Mouchoir Rouge commence un siècle plus tard en 1897, quand le très célèbre auteur compositeur interprète breton Théodore BOTREL entreprend d’écrire une chanson en hommage aux Vendéens et Chouans de la Guerre de Vendée qui lui a été commandée par les cercles royalistes légitimistes. Elle s’intitule le « Le mouchoir rouge de Cholet » et est sous titrée « 1793 ». Pour ce faire, il s’inspire directement de l’épisode que nous venons de vous raconter mais par commodité il y fait une première entorse en décidant de remplacer le général La Rochejaquelein par le général Charrette. Il le fait non par préférence personnelle mais vraisemblablement parce qu’il est plus facile de trouver une rime en « ette » et plus aisé de manier « Cha – rette » nom de 2 pieds, plutôt que « La – Ro – che – ja – que – lein » nom de 6 pieds.

Première carte postale donnant le texte de la chanson.

Terminée vers 1898, le compositeur rôde d’abord sa chanson, puis il la chante officiellement pour la première fois le 29 avril 1900. Comme les chansons de Botrel sont déjà très populaires, que ces mélodies et ces refrains sont faciles à retenir, que ses récits sont conformes au pathétique à la mode. Cette chanson est tout de suite un grand succès et localement un triomphe. Elle est reprise par tous les supports médiatiques de l’époque (et ils sont beaucoup moins nombreux qu’aujourd’hui). Elle fait en particulier l’objet de l’édition de différentes sortes de cartes postales illustrées ou non. Certaines, comme celle ci-dessus, servent même à la publicité de la maison GOUIN-DUPUIS, mouchoirs et toiles à Cholet (elle est éditée par Gondet et imprimée par Robert Frères à Nantes).

Ce succès populaire est tel qu’il incite l’industriel choletais Léon MARET, l’année même, à modifier sa production. Au lieu de fabriquer des mouchoirs traditionnels blancs avec une rayure croisée rouge, il s’adapte à la chanson et crée un mouchoir rouge avec une rayure croisée de fils blancs. Le mouchoir rouge de Cholet venait ainsi de se concrétiser et de devenir désormais une véritable tradition.

Une autre édition de carte.

Les éditeurs de cartes postales des premières années du XXème siècle vont se faire plaisir en mettant en vente des séries des cartes représentant en 6 tableaux les différents couplets illustrés de la chanson. Les mieux réussies dans ce domaine ont été créées par E. Hamonié. Sans doute par ce que les scènes, les décors, les accessoires sont à peu près crédibles.

Elles se démarquent ainsi radicalement des chefs d’œuvre de mièvrerie, de mauvais goût et d’anachronismes, dont le plus mauvais exemple est sans doute celui du « Noël Vendéen », œuvre de la collection artistique de la maison de la Bonne Presse, 5 rue Bayard à Paris.

Nous vous allons vous présenter les six cartes de la collection avec le couplet correspondant.

2351 - Le Mouchoir Rouge de Cholet (1).

Le jeune vendéen a acheté trois mouchoirs à la foire pour la fête de sa fiancée Annette.

(La scène se passe au bivouac mais curieusement les mouchoirs sont à pois blancs!)

« J’avais acheté pour ta fête / Trois petits mouchoirs de Cholet / Rouges comme la cerisette /

Tous les trois, ma mie Annette / Oh ! qu’ils étaient donc joliets / Les petits mouchoirs de Cholet ».

2352 – Le Mouchoir Rouge de Cholet (2).

Le soldat dort dans les bois et rêve à sa fiancée Annette.

(La scène du bivouac est assez crédible).

« Ils étaient là, dans ma poquette / Dans mon vieux mouchoir blanc…si laid / Et chaque nuit, la guerre faite /

Dans les bois, ma mie Annette / En rêvant de toi, je rêvais / Aux petits mouchoirs de Cholet ».

2353 : Le Mouchoir Rouge de Cholet (3).

Le soldat donne ses mouchoirs à Monsieur de Charrette.

(Ce dernier apparaît aussi jeune que le soldat).

« Les a vus, Monsieur de Charrette / les voulut : je les lui donnai.../ Il en mis dessus sa tête /

Le plus biau, ma mie Annette / C’était le plus fier des plumets / Le petit mouchoir de Cholet »

2354 : Le Mouchoir Rouge de Cholet (4).

La Bataille commence.

(Le site choisi évoque bien celui du tableau intitulé « l’embuscade » qui sert de frontispice au Blog de La Chouette de Vendée).

« Fit de l’autre une cordelette / Pour pendre son sabre au poignet ; / Fit du troisième une bouclette /

Sur son cœur, ma mie Annette / …Et tout le jour les bleus visaient / Le petit mouchoir de Cholet »

2355 : Le Mouchoir Rouge de Cholet (5).

Le jeune soldat est blessé par une balle ennemie et s’effondre sur une pierre.

« Ont visé le cœur de Charrette / …Ont troué…celui qui t’aimait… / Et je vas mourir ma pauvrette /

Loin de toi, ma mie Annette / Et tu ne recevras jamais / Les petits mouchoirs de Cholet ».

2356 : Le Mouchoir Rouge de Cholet (6).

Allongé sur le sol, le jeune soldat est en train de mourir.

« Mais, qu’est ce là, dans ma poquette ? / C’est mon vieux mouchoir blanc si laid /

Je te le donne pour ta fête / Plein de sang, ma mie Annette : / Il est si rouge qu’on dirait /

Un mouchoir rouge de Cholet. »

Ainsi la légende a créé le symbole puis la tradition et enfin l’histoire. Les mouchoirs de Cholet sont définitivement devenus rouges et transformés en objets de folklore. La plupart des gens ont oublié de ce fait qu’ils rendaient hommage aux soldats vendéens blessés et tués durant les Guerres de Vendée.

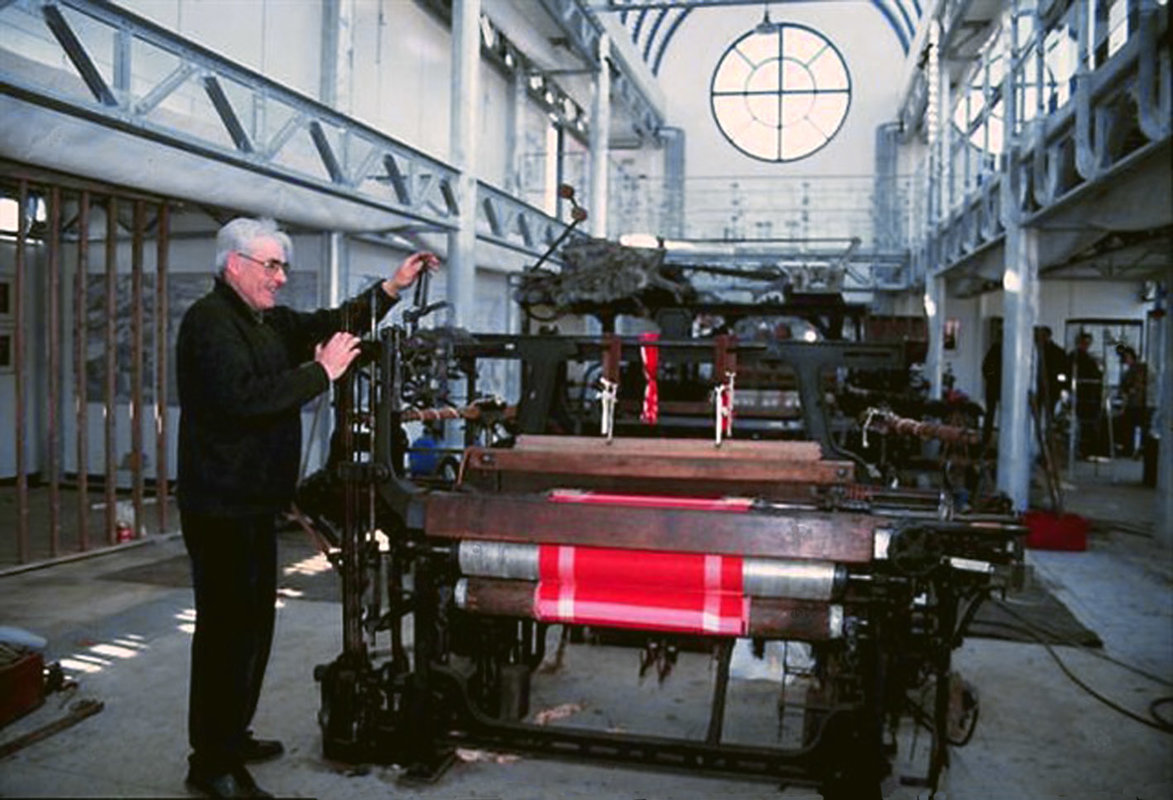

Le dernier atelier de tissage du mouchoir.

Depuis un siècle les choses ont changé. Les entreprises de tissage ne sont plus ce qu’elles étaient. Le mouchoir rouge n’est plus fabriqué désormais qu’au musée des filatures. Toutefois en l’an 2000, il a fêté ses 100 ans avec l’édition d’une carte postale commémorative. Lors du passage du Tour de France il en a même été créé une série de couleur jaune, au grand dam des puristes.

La commémoration du centenaire.

LE 15 AOUT : Procession et Pèlerinage

La procession

du 15 août à Cannes.

La procession

du 15 août à Cannes.

La procession, derrière l’ancienne statue de la vierge en bois doré et les bannières des paroisses de la ville, part de l’oratoire Saint Pierre et s’avance sur le quai du port. Après les arrêts aux reposoirs, de la chapelle de la miséricorde, de la fontaine saint Antoine et de l’église Notre Dame d’Espérance, le cortège tourne autour de la colline du Suquet pour atteindre le sommet. La messe solennelle est dite sur la place de la Castre à l’ombre de l’église et du château. Elle se termine par la bénédiction de la ville et le chant local« Prouvençau e catouli ».

Cette fête religieuse nous fournit l’occasion de parler d’une autre particularité religieuse de la ville : le pèlerinage des sept chapelles à Saint Honorat. En effet, à l’entrée de la baie de Cannes se situent les deux îles de Lérins : Sainte Marguerite et Saint Honorat. La première, la plus grande détient la citadelle qui servit de prison au « Masque de Fer » au XVIIème siècle et au Maréchal Bazaine à la fin du XIXème siècle. La seconde, Saint Honorat ne mesure que 1500 mètres de long et 400 de large (soit environ 40 hectares) et appartient en totalité à l’abbaye.

1. Arc de triomphe à l’entrée de l’allée (XIXème). 2. Le monastère fortifié (XIème)

1. Arc de triomphe à l’entrée de l’allée (XIXème). 2. Le monastère fortifié (XIème)

Vers le IVème siècle Saint Honorat s’installe en ermite sur cette île, il est bientôt rejoint par un certain nombre de disciples. Une abbaye est alors fondée au Vème siècle, elle regroupera jusqu’à 600 moines dès le VIIIème siècle. C’est la raison pour laquelle les moines revendiquent une présence vieille de 16 siècles à cet endroit. Cette activité monastique sera malheureusement interrompue par les Sarrazins qui s’empareront de l’île et l’occuperont pendant deux siècles. Elle leur sera reprise militairement et la vie religieuse reprendra aussitôt ses droits et ce jusqu’en 1786.

C’est ce qui explique la présence à proximité immédiate et en bordure de mer d’une sorte de donjon servant de refuge (visible sur la photo ci-dessus). Cet imposant monastère fortifié comprenait à l’origine 36 cellules, 4 chapelles, 2 cloitres sur deux niveaux et 50 autres pièces. Il a été construit de 1073 à 1190 par l’abbé Aldebert II. Ses défenses ont été ensuite améliorées à partir de 1215, en particulier par la pose des mâchicoulis.

L’entrée de l’abbaye

de Lérins.

L’entrée de l’abbaye

de Lérins.

La Révolution Française impose une nouvelle interruption. L’île dans sa totalité est vendue comme bien national. Et Il faudra attendre 1859 pour que l’évêque de Fréjus Monseigneur Jordany rachète l’île pour 55 000 francs or au dernier propriétaire Henri Belmont Syms. Le prélat y installe tout d’abord les frères de Saint François d’Assise qui sont remplacés ensuite en 1878 par les moines cisterciens de l’abbaye de Sénanque.

Ceux-ci vont conserver les bâtiments anciens (cloître du XIème et salle capitulaire du XIIème siècle) et y ajouteront une nouvelle chapelle abbatiale de style néo-roman construite de 1863 à 1865, par l’architecte cannois Laurent Vianney (neveu du Saint curé d’Ars). Ils feront ensuite édifier les immenses bâtiments qui enveloppent aujourd’hui toutes les parties anciennes. Leur activité la plus célèbre est la culture du vignoble de 8 hectares et de la production de vin (du Lérins) et de liqueur (La Lérina).

Pour en venir au pèlerinage des sept chapelles proprement dit, celui-ci est fort ancien et tire sans doute son origine de la fin du VIIème siècle. Au XIIème siècle un Pape a décidé d’accorder une indulgence plénière à tous ceux qui feront le pèlerinage des sept chapelles sur l’île de Saint Honorat. Il n’y a pas d’ordre obligatoire pour visiter les chapelles mais il est d’usage de faire logiquement le tour de l’île et dans le sens des aiguilles d’une horloge. C’est un moment d’exception puisqu’il se fait dans un décor reposant et une ambiance tout à fait hors du temps et des nuisances consécutives à la vie moderne.

1. chapelle Saint Pierre. 2. chapelle de La Trinité.

1. chapelle Saint Pierre. 2. chapelle de La Trinité.

- Première station : La chapelle Saint PORCAIRE. Ce petit oratoire est visible mais plus accessible par le public aujourd’hui. En effet, il était primitivement attenant au côté sud de l’ancienne abbaye, il se retrouve depuis le XIXème siècle placé à l’intérieur de la clôture monastique ;

- Deuxième station : La chapelle Saint PIERRE. Elle est située près de la mer à 200 mètres environ à l’ouest du monastère. Construite au XIème siècle, elle a été restaurée en 1963. Elle est utilisée actuellement pour l’organisation d’une exposition sur le thème de la vie monastique ;

- Troisième station : La chapelle Saint CAPRAIS. Placée à la pointe ouest de l’île, elle a été construite en hommage à Saint Caprais. En effet, ce dernier, compagnon de Saint Honorat, aurait séjourné en ermite à cet endroit au IVème siècle. Sur des murs médiévaux, la chapelle a été restaurée en 1993 ;

- Quatrième station : La chapelle Saint SAUVEUR. Il ne s’agit absolument pas d’un baptistère pourtant le plan octogonal existe depuis l’origine au XIème siècle .La voute, qui s’était effondrée en 1635, a été reconstruite dès le XVIIème siècle. Cet édifice fait l’objet actuellement d’une campagne de restauration en accord avec les Monuments Historiques ;

- Cinquième station : La chapelle Saint MICHEL. Comme la précédente et la suivant, elle a été installée sur la façade nord de l’île. Cette fois-ci, il ne reste que les fondations de l’édifice et des fragments de murs d’époque gallo-romaine. Un cimetière ancien et des tuiles romaines ont été découverts à proximité immédiate ;

- Sixième station : La chapelle Saint CYPRIEN. C’est un bâtiment tout simple sans recherche architecturale et qui n’est pratiquement pas accessible actuellement ;

- Septième et dernière station : La chapelle de LA TRINITÉ. Située à l’extrémité orientale de l’île, c’est la plus célèbre et la plus intéressante. En effet, construite au Xème siècle, elle se classe parmi les plus anciens bâtiments chrétiens de France après le baptistère de Poitiers dans la Vienne (IVème siècle) et l’église de Germigny-des-Prés dans le Loiret (IXème siècle). Son plan est tréflé et sa voûte est en coupole. Elle a été restaurée au XIXème siècle.

Cannes le 19 Août 2017

TRADITIONS LORS D’UN MARIAGE

Il y a exactement deux ans, le samedi 6 décembre 2014, notre amie Ghislaine HERBRETEAU épousait Jean-Pierre GERBAUD à la mairie de Sainte Hermine puis à l’église du Simon-la-Vineuse (Vendée). Un grand nombre des invités, habitués aux reconstitutions en costumes, avaient revêtu des habits d’époque pour des cérémonies qui se voulaient être un mariage à la campagne à la fin du XVIIIème siècle.

Aussi, pour commémorer ce deuxième anniversaire, il nous a semblé particulièrement opportun de vous montrer quelques photos de ce mariage afin d’illustrer notre propos concernant quelques coutumes et usages anciens. Et nous allons nous efforcer de vous les commenter au passage.

Précisons tout d’abord que la date et le lieu n’avaient pas été choisis au hasard. En effet, le samedi 6 décembre était la date la plus proche possible du jour anniversaire de la naissance de Mariée : le 8 décembre (jour de l’Immaculée Conception, depuis le dogme de 1854). L’église du Simon-la-Vineuse est l’une des seules de Vendée (avec Le Château-d’Olonne) à avoir une belle façade construite au XVIIIème siècle et il s’agissait surtout de la paroisse des parents de la mariée. Et c’était là une première tradition absolument incontournable durant les siècles précédents, d’autant qu’à cette époque les frais des festivités étaient à la charge exclusive de la famille de la mariée.

La première tradition respectée fut l’entrée à l’Hôtel de Ville à 10 heures et demie. La mariée étant orpheline de père, Maurice Bedon lui en tenait lieu et conduisait le cortège en sa compagnie. Juste derrière eux on trouvait les filles et garçons d’honneur : Marie-Charlotte Cabane et Thomas Proux, Aurélie Brunet et Sixte Hautmann, puis les invités costumés, les membres de la famille. Enfin le marié et sa sœur Chantal Bonnaudet (le marié étant de son côté orphelin de mère) fermaient la marche. Arrivés au pied des marches du perron, les couples se sont séparés et se sont rangés de chaque côté pour former une haie. Le marié et « sa mère » ont pu ainsi rejoindre la mariée et « son père » ; qui s’étaient retournés pour les accueillir et entrer avec eux à l’intérieur de la Mairie.

Dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, on reconnaît autour de la table : Chantal Bonnaudet témoin du marié, le marié, la mariée, Maître Myriam Bonnet témoin de la mariée, Maurice Bedon, le Maire et son Adjointe faisant office de secrétaire de mairie. On ne manquera pas de remarquer une statue de « la chouette » en bordure de la table. Le cérémonial du mariage civil date des années 1790. Le maire a d’ailleurs commis une petite entorse par rapport au XVIIIème siècle. En effet, à cette époque et jusque dans les années 1990, le maire portait son écharpe en ceinture avec les glands à la garde, c'est-à-dire du côté gauche à l’emplacement de l’épée. Surtout, il devait avoir obligatoirement la couleur bleue dans la partie supérieure. Un manquement à cette obligation pouvait rendre le mariage nul. Ce n’est que depuis les années 1990 que les maires peuvent porter l’écharpe en baudrier, c'est-à-dire en travers descendant de l’épaule droite à la poche gauche. Désormais seule la position des couleurs les distingue des parlementaires, qui eux doivent porter le rouge au dessus.

A la sortie de la Mairie les invités ont repris leurs places dans le cortège : La mariée et « son père », les deux demoiselles et deux garçons d’honneur, les invités costumés, la famille, les autres invités et enfin le marié et « sa mère ». Sur la photo on aperçoit le cortège contournant le massif de fleurs en marchant dans le sens des aiguilles d’une montre. En effet, dans les cérémonies religieuses ou les commémorations, on se doit de marcher dans l’autre sens parce que symboliquement on remonte le temps.

A la sortie du jardin de l’Hôtel de Ville les invités ont récupéré leurs « voitures sans chevaux » sur le parking de la gare routière, pour se rendre sur le parking de la salle municipale du village du Simon-la-Vineuse, éloigné de deux kilomètres environ.

A cet endroit, ils ont reformé le cortège dans le même ordre pour traverser le bourg et se rendre à l’église Saint Pierre. Le « Vezou », portant le costume traditionnel décoré de multiples rubans de couleurs, précédait le cortège en jouant de la « veuze ».

Arrivés devant le portail de l’église, la mariée et « son père » étaient accueillis par l’abbé Guillaume Loddé accompagné d’un vicaire et de quatre enfants de chœur. Conformément à une tradition médiévale, dans les milieux seigneuriaux, le prêtre venait au devant d'eux pour leur offrir l’eau bénite, avant de revêtir ses vêtements sacerdotaux.

Après cet épisode, la mariée et « son père » s’étaient effacés sur le côté pour permettre à tous les invités de pénétrer dans l’église. A la suite de l’entrée du marié et de « sa mère » et de l’installation à leur place, le musicien traversait l’église en jouant de sa « veuze ». Au moment où la mariée et « son père » démarraient la marche, suivis du service d’honneur, retentissait « la marche triomphale » de Lully jouée à l’harmonium par Anne-Marie Besnard, la marraine de la mariée. Toujours en cortège « le père » de la mariée conduisait cette dernière à sa place et achevait ainsi son rôle personnel.

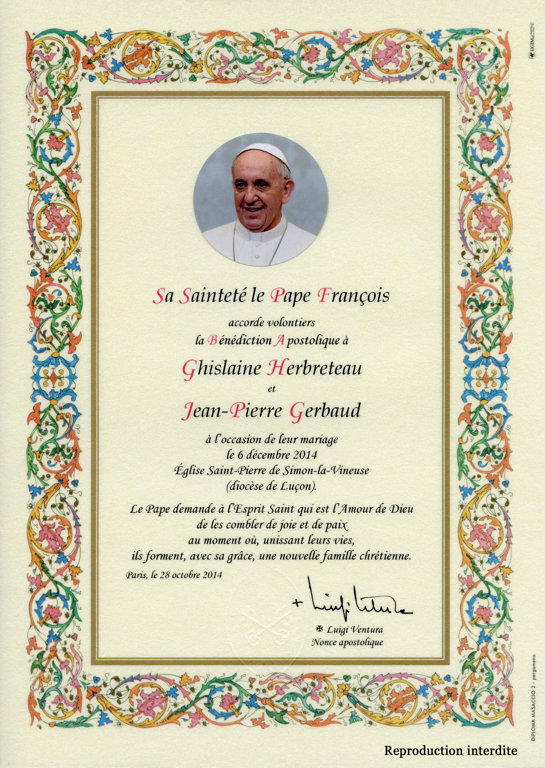

Comme il est de tradition pour les mariages d’une certaine importance dans les familles catholiques, le prêtre avait demandé par l’intermédiaire de SE le Nonce Apostolique auprès du Gouvernement Français à Paris, la Bénédiction Apostolique de SS le Pape François. C’est par la lecture de la bénédiction que commençait le mariage proprement dit.

Pour une reconstitution aussi fidèle que possible d’un mariage du XVIIIème siècle, il convenait bien évidemment de célébrer une cérémonie selon le rite traditionnel dit « extraordinaire ». Après le chant du « Veni Creator », le prêtre procédait à l’échange des consentements puis à la bénédiction des alliances. C’est cet instant précis qu’immortalise la photo ci-dessus. On notera que le prêtre ne revêt la chasuble et le manipule qu’au moment de la Messe proprement dite. Une petite entorse au XVIIIème siècle était toutefois faite ici. Effet, à cette époque et pratiquement jusqu’à la première guerre mondiale en 1914, seule la mariée recevait un anneau (signe de son assujettissement). Aujourd’hui, les deux mariés reçoivent de la même façon une alliance. En revanche, sans doute pour compenser, les deux alliances étaient anciennes.

Après le chant d’entrée « Protège ma promesse, Seigneur »

débutait véritablement la messe avec ses chants traditionnels, à l’exception

toutefois du « Credo », conformément aux omissions prescrites par le

calendrier liturgique de l’année. La photo représente la communion des enfants

de chœur qui précède celles des mariés. Les quatre enfants de chœur étaient en

costume de ville du XVIIIème car l’usage des soutanelles rouges (ou

noires selon l’âge) ne s’était totalement généralisé dans les petites paroisses

rurales qu’au début du XIXème siècle. Arnaud de Minières tient ici

le plateau doré pour la communion des deux plus jeunes Hemeryc et Bosco. Le

quatrième enfant de chœur François-Régis du Bouetiez n’est pas visible ici

puisqu’il gère l’encensoir.

A la fin de la cérémonie le prêtre procède à la

bénédiction des Treizains. Il s’agit là d’une coutume rurale ancienne. A la fin

de la cérémonie il était d’usage que le marié offre à sa nouvelle épouse une

bourse en tissu contenant treize louis d’or (d’argent ou de bronze dans les

familles plus modestes) pour subvenir aux premières dépenses courantes du

ménage. Après l’avoir fait bénir, la mariée donnait une des pièces au prêtre et

gardait les douze autres pour elle. La coutume a été respectée, mais les pièces

d’or n’étant plus désormais d’un usage courant, elles avaient été remplacées

par des pièces de deux euros. Toutefois, pour avoir un buste au revers de la

pièce comme sur les louis d’or il n’avait été mis que des pièces d’Espagne, de

Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas.

Cette photo nous montre, au premier rang à droite dans le chœur de l’église l’Historien Reynald Secher entre Maurice Bedon et Pierre Gréau. Ce dernier, au moment de la fin de la messe devait entonner le « Salve Regina » puis le « Vexillia Regis ». Cet ultime chant, qui était celui des Vendéens en 1793, était destiné à rendre hommage à la mariée (présidente de l’association Les Brigands du Bocage) et à tous les membres présents d’associations liées à la Cause Vendéenne.

Après la messe et les signatures des registres, les mariés aux bras l’un de l’autre désormais, sont sortis les premiers et sont venus se placer sur le côté du portail, laissant sortir les invités. « Le père » de la mariée et « la mère » du marié fermaient, à partir de cet instant, le cortège. Au moment où ces deux derniers ont franchi le portail, Pierre Couprie, aidé par les jeunes de la noce, a chanté à Jean-Pierre Gerbaud la chanson du marié. Le groupe des chanteurs est à gauche sur la photo, au premier plan on reconnaît Emilien Soulard.

Au moment où le cortège se reforme, les jeunes forment un barrage sur la route pour empêcher les mariés d’aller plus loin. Cette coutume était destinée à faire comprendre au marié qu’il ne saurait aller plus loin sans offrir un verre. Un baricaut juché sur une brouette est alors amené sur place. Le marié goûte le vin avant d’en offrir à tous les invités. Quand les mariés habitaient sur place, il était d’usage ensuite de couper la route avec une guirlande de fleurs pour les empêcher d’aller chez eux. La mariée se devait alors de trouver les ciseaux nécessaires pour couper la guirlande et qui étaient cachés à l’intérieur de celle-ci. Dans les familles de très gros propriétaires terriens, la guirlande était tenue par les deux métayères les plus âgées et elles recevaient chacune une paire de petits ciseaux en argent.

Après les festivités ci-dessus, le cortège reformé et conduit par les mariés retournait vers le parking de la salle municipale. Puis tout le monde se dirigeait vers la salle dite du Manoir pour le vin d’honneur qui regroupait 300 invités environ. Les gendarmes, qui dès le matin avaient d’abord été étonnés de nos costumes (mais pas trop car ils ont été « puyfolais ») puis nous avaient suivi pour assurer le service d’ordre, nous ont retrouvés après la fin de leur service.

Après le vin d’honneur et avant l’heure du début du repas, le temps était consacré aux photos dans la cour du patio du Manoir. Après la photo officielle, tout le monde a tenu à venir poser en groupe en compagnie des mariés. Il ne s’agit naturellement pas là d’une coutume datant du XVIIIème siècle mais tout de même du dernier quart du XIXème. Sur celle que nous vous présentons ici, vous pourrez reconnaître de gauche à droite : Colette Camus, Liliane Couprie, Alain-Jean Rousseau, le marié, la mariée, Pierre Couprie, Colette Rambaud, Dominique Soulard et Jeanne-Marie Pérrotin. Les dames avaient retiré leur coiffe, trop pesante, à l’exception de la mariée (elle l’a retiré juste après). Cette coiffe était le clou des reconstitutions puisqu’il s’agissait de la reproduction à l’identique de la coiffe portée au Simon-la-Vineuse, Sainte Hermine, Saint Hermand, La Réorthe etc…à la fin du XVIIIème siècle (et surnommée « les cornes de Sainte Hermine »). Elle venait d’être réalisée par Colette Camus selon les conseils de Pierre Couprie, collectionneur très avisé.

Le repas de noces, réunissant 160 convives, était servi dans la grande salle voisine aménagée avec un décor intéressant. Construite dans l’ancienne cour des communs du château de la Vineuse, on retrouve désormais à l’intérieur les petites constructions annexes comme le chenil de la meute ou le pigeonnier. Sur cette photo, on aperçoit Pierre Couprie debout pour l’animation car, en compagnie des jeunes, il va chanter la chanson à la mariée et lui remettre les cadeaux prévus à cet effet.

Le bal avait commencé par quelques danses locales anciennes mais la plupart des danseurs appartenant à la nouvelle génération, le répertoire changea assez rapidement. Il restait une dernière tradition à respecter : la danse de la galette que l’on peut voir sur la photo ci-dessus. Il faut se souvenir qu’aujourd’hui la galette en couronne est installée sur un plateau rond en bois avec des poignées ; le danseur la porte sur la tête en la tenant à bout de bras et il tourne autour des tables ou des groupes. A la fin du XIXème siècle la galette était toute en longueur et elle était portée sur des planches fines posées sur une petite échelle en bois. L’ensemble était beaucoup plus lourd et encore plus instable qu’aujourd’hui. Le danseur la portait bien sur la tête, en la tenant à bout de bras par les barreaux de l’échelle. Toutefois deux autres hommes, placés aux extrémités de l’échelle, veillaient au grain. Le danseur se contentait de tourner sur lui-même et c’était les convives qui faisaient une farandole autour de lui.

A la fin de la soirée, les plus jeunes sont ensuite allés déranger les mariés pour leur porter la non moins traditionnelle soupe à l’oignon.

A. H.

LA MARIEE DE CHAMBRETAUD

La légende de la « Mariée de Chambretaud » est une des plus célèbres du bocage vendéen. Autrefois les personnes âgées répondaient de la façon suivante aux questions de leurs petits enfants portant sur ce sujet : c’est très simple, « elle est restée toute apprêtée », c'est-à-dire qu’elle était toute prête pour le mariage mais qu’au dernier moment le marié n’est jamais venu. Cette légende possède au moins un support concret, la carte postale N° 254, éditée par Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre vers 1900 et reproduite ci-dessous.

« La Mariée de Chambretaud »

Comme commentaire, l’éditeur explique assez simplement : « rester tout habillé comme la mariée de Chambretaud », texte très concis de cette légende qui est apparu pour la première fois localement en 1867. Plus bas, le photographe cite en outre un petit texte qui est extrait de la complainte dite de la mariée :

« Mé quand m’sieu l’tchuré dit : Jacquette

E-t-on bé vrai qu’tu veux Loizeau ?

V’la qu’a dit, en dressant la tête :

Eh ! bé nan ! y n’veux poué d’t’chio sot !

Jamais, dempis, la p’tit Jacquette

N’a tenté les gâs d’Chambretaud ».

Ce couplet, rédigé en patois local, peut se traduire par :

« Mais quand monsieur le curé dit : Jacquette est il bien vrai que tu veux épouser Loizeau ? Voilà qu’elle dit, en dressant la tête : Eh ! bien non, je ne veux pas de ce sot ! Jamais depuis la petite Jacquette n’a tenté les garçons de Chambretaud».

Cette chanson a évidemment le mérite de confirmer l’existence d’une légende et de nous donner les prénoms des protagonistes de cette histoire ; mais en fait elle n’explique rien, bien au contraire, puisqu’elle semble même intervertir totalement les rôles. Apparue pour sa part en 1898, elle est très vraisemblablement l’œuvre d’Henri Bourgeois (une autre chanson sera d’ailleurs composée plus tard en 1939).

Pour réaliser sa carte postale, Eugène Poupin s’est donc contenté de citer les deux sources différentes de la légende sans essayer de trancher entre elles. Il a également utilisé plusieurs approximations. La personne photographiée est en fait une de ses deux filles et elle ne porte pas véritablement une robe de mariée mais une simple tenue de ville. Il y a juste été ajouté une large ceinture de moire blanche avec pans, un bouquet et une couronne de fleurs d’orangers. Une véritable robe de mariée était à la fin du XIXème siècle de couleur uniforme, sans fantaisies, généralement de couleur bleu ciel. La coiffe est en partie dissimulée mais il semble bien qu’il ne s’agisse pas de la coiffe authentique de Chambretaud. En effet, il était porté dans cette paroisse une coiffe du même style que celles du haut Bocage, apparentée à celle de la Verrie, de Mortagne-sur-Sèvre ou des Herbiers.

« La coiffe des Herbiers »

« La coiffe des Herbiers »

Dans plusieurs ouvrages d’histoire locale nous avons pu trouver des justifications historiques de cette célèbre légende. A Chambretaud, à l’époque du Second Empire, un certain Jean Loizeau, qui était encore célibataire, voyait approcher le moment où il allait être appelé sous les drapeaux pour compléter le contingent de troupes françaises participant à la Guerre de Crimée. Pour échapper à cette situation, il ne trouva d’autre solution que de faire en sorte de devenir tout simplement un homme marié. Et dans cet objectif, il se décida brusquement à proposer le mariage à une de ses voisines, Jacquette, qui était, paraît il, plus très jeune et déjà « vieille fille ». Les bans étaient publiés et la cérémonie prévue. Seulement la veille du mariage le futur marié apprit par un voisin la prise de la tour de Malakoff survenue quelques jours plus tôt le 5 septembre 1855 et qui annonçait la victoire de Sébastopol et donc la fin de la guerre de Crimée. Se marier n’étant plus désormais une urgence absolue, il oublia tout simplement de se présenter à la mairie, laissant la promise « toute apprêtée ». Quelques temps plus tard il accepta néanmoins de régulariser la situation en épousant Jacquette.

« La prise de Malakoff, tableau de Yvon, Musée du château de Versailles

« La prise de Malakoff, tableau de Yvon, Musée du château de Versailles

Ce récit est très vraisemblable et il reprend les noms et prénoms figurant dans la chanson de la mariée. Seulement, sur les tables décennales de l’état civil de Chambretaud on ne trouve pas trace d’un mariage Jean Loizeau et Jacquette à partir de septembre 1855. Ce qui n’est pas vraiment signifiant car les noms avancés étaient certainement des pseudonymes employés pour préserver l’anonymat des personnes concernées. En revanche, quand on a été officier d’état civil, on sait que les secrétaires de mairie avaient l’habitude, pour pouvoir lire l’acte lors de la cérémonie puis le faire signer, de le rédiger tout simplement juste avant. Trouver sur le registre d’état civil un acte annulé serait la preuve absolue de la véracité de cette légende. Ce n’est malheureusement pas le cas.

« La vieille église de Chambretaud, détruite en 1899, où La Mariée aurait finalement été épousée »

Alors, que peut-on finalement en conclure ? Des histoires similaires ont eu lieu dans d’autres communes du département au XIXème siècle et elles se sont souvent beaucoup plus mal terminées. Ce qui caractérise totalement la légende de Chambretaud, c’est précisément que tout s’est vraiment bien terminé pour tout le monde. Et c’est sans doute cela qui a permis d’en faire un sujet de plaisanteries et en a assuré une large diffusion puis la conservation dans la mémoire locale. Qu’il nous soit permis alors d’avancer une hypothèse personnelle moins romanesque et plus banale que la légende. A l’annonce de la victoire de Malakoff, le futur marié, extrêmement soulagé, se serait alors enivré exagérément avec des amis et n’aurait ainsi pas vu passer le moment et l’heure précise de la cérémonie prévue. La future mariée, mise au courant par la rumeur publique, comme le maire, le prêtre et le reste du bourg, ne se serait même pas déplacée pour la cérémonie. Et cette dernière aurait seulement été reportée quelques temps plus tard. Les mariés et leurs familles auraient ainsi été les premiers à plaisanter et à raconter cette histoire qui s’est enrichie avantageusement avec le temps.

« Le bourg de Chambretaud, la rue de l’Église »

Toujours est-il que depuis le milieu du XIXème siècle cet incident presque anecdotique de la Mariée de Chambretaud est devenu une légende, presque une institution. Sa notoriété a dépassé largement le secteur du haut bocage vendéen, a pratiquement atteint celui de la région et s’est fait une place dans le folklore de l’Ouest. Après 160 ans on s’en sert encore aujourd’hui pour ironiser sur le compte de toutes les personnes qui sont abandonnées, ou qui restent en plan, ou aussi qui ne voient pas leurs projets aboutir, ou encore qui ont revêtu un costume qui n’est pas de circonstance ou enfin qui connaissent un mariage très particulier.

Cannes le 16 Juillet 2016

De la coiffe en général et de la grisette en particulier.

Dans le ronronnement ou le tumulte du temps qui s’écoule, les femmes se sont couvert les cheveux sans se poser la question du pourquoi de cet état de paraître (comme de nos jours par exemple les hommes portent des pantalons). Elles vivaient coiffées avec tous les tabous qui pouvaient se rapporter à la mise de leur tête.

C’est la résultante des trois religions monothéistes où la femme est déclassée par rapport à l’homme et où on lui fait endosser toutes les faiblesses de son soi-disant supérieur !

Donc nous allons nous attarder uniquement sur une aire de la religion chrétienne, celle qui a vu fleurir les dernières coiffures de nos régions.

Le pourquoi

A la planification de la religion chrétienne, il a fallu aux femmes choisir entre Eve la pécheresse, Marie-Madeleine, la femme infidèle à la longue chevelure ou Marie, aux cheveux voilés représentant la chasteté, la sagesse, la maternité…la soumission.

Le choix a été certainement radical et violent parfois car les femmes un peu trop libres dans leur mise pouvaient être l’objet de la vindicte populaire quand, dans les périodes sombres de l’ignorance et de l’obscurantisme, des catastrophes tombaient sur leur entourage.

Le port d’un couvre-chef s’est donc institutionnalisé et la femme en cheveux est devenue une malédiction. Il n’y a pas encore très longtemps (fin du XIXème siècle et peut être encore plus récemment), pour un homme qui se rendait à la foire traiter un marché, rencontrer une femme en cheveux était un mauvais présage et il valait mieux retourner à la maison et reporter l’affaire à plus tard.

Pour chasser le loup, intéressé par un mouton, la bergère ne défaisait-elle pas sa chevelure, l’agitant comme les flammes de l’enfer en claquant ses sabots l’un contre l’autre dans ses mains pour faire fuir le prédateur. Il n’y a pas bien longtemps n’a-t-on pas tondu les femmes qui avaient été agréables à l’ennemi ? On les a dégradées de ce qui faisait leurs attraits.Au cours de l’Histoire

Le temps va donc s’écouler quasiment dans la monotonie de la mise pour les femmes du peuple qui vont, manque de moyens financiers, utiliser la toile de lin ou de chanvre (qu’elles auront filée) pour se dissimuler les cheveux à la mode des coiffures des religieuses des couvents environnants.

Deux groupes dans cette classe vont se former à la fin du Moyen Age entre d'une part les femmes rurales, qui vont continuer leurs sobres coiffures et d'autre part les femmes des bourgs, qui sont des artisanes, des commerçantes et qui vont voir passer entre leurs mains des tissus, plus tard des dentelles, destinés aux femmes des puissants. Quand leurs moyens vont leur permettre, elles vont les utiliser à leur tour, suscitant l’opprobre du Clergé, de la Noblesse et des Rois.

Cela débouchera sur des lois somptuaires qui réserveront les tissus de luxe aux gens de qualité. Ces lois seront plus ou moins respectées et réactivées alors dans l’histoire de l’Ancien Régime.

Donc, au cours des siècles, les coiffes sophistiquées, support de la richesse par les dentelles, les soieries, brocards et les bijoux qu’elles exposent, sont réservées aux femmes bien nées qui voient d’un mauvais œil les femmes des riches négociants les copier dans leurs toilettes.

Une parenthèse au XVIème et XVIIème siècle entre les catholiques et les protestantes. Les premières continueront dans la frivolité alors que les secondes feront dans l’austérité de la mise. La révocation de l’Édit de Nantes éloignera la sobriété hors de nos frontières.

Mariage de Ghislaine Herbreteau et Jean-Pierre Gerbaud le 6 décembre 2014, en costumes du XVIIIème siècle

La coiffe de la paroisse du Simon au XVIIIème portée par la Mariée

Au XVIIIème siècle, le frémissement de la coquetterie commence à passer dans la classe supérieure de la société rurale grâce à une certaine aisance (laboureurs à bœufs), au colportage de soieries des manufactures, aux tailleurs qui revendent les chutes des beaux tissus de leurs riches clients. Cependant il ne faut pas trop afficher de luxe vestimentaire. Pourquoi ? Le fermier général, celui qui prélève l’impôt pour le Roi, attribue une somme globale à chaque paroisse. La répartition de l’impôt se fait par le syndic de village alors, paraître fortuné peut-être préjudiciable !

La période révolutionnaire et l’Empire avec ses deuils vont mettre en veilleuse l’extravagance de la toilette, la mode étant d’ailleurs sous l’Empire à la toilette sobre et dépouillée de l’Antiquité.

Un siècle coiffé : Le XIXème siècle

C’est un fait de société avec une règle générale. La coiffure à la française avec deux types de bonnets : soit à trois panneaux, prenant une forme plus ou moins trapézoïdale, soit à deux panneaux, une bande encadrant la tête et l’autre faisant le fond (coiffe souvent appelée Cayenne) mais alors une multiplicité d’ajustements, de codes (ceci toujours en évolution à travers le siècle et sur des secteurs géographiques parfois limités à une ou deux communes).

AUCUNE SCIENCE EXACTE SUR L’ÉTUDE DES COIFFES, UNE VÉRITÉ SUR UN SECTEUR EST UNE ERREUR SUR UN AUTRE !

Les trois coiffes de Mouchamps au cours des XIXème et XXème siècles, 1802 – 1852 – 1902

Le grand départ

Le grand départ du phénomène se situe sous la Restauration. Cela fait réagir certains éditeurs qui envoient des dessinateurs à travers les anciennes provinces établir des croquis sur les toilettes en usage. Nous citerons le cas de messieurs Charpentier père et fils qui publieront un recueil de lithographies des costumes des départements de l’Ouest à l’intention de la Duchesse du Berry qui est à l’époque la future reine de France.

Cette mode va donc engendrer une quantité d’activités :

- production de broderies sur mousseline et tulle ;

- production de dentelles, de rubans toujours de plus en plus accessibles par l’évolution de la mécanisation de la production ;

- lingère et modiste sont des métiers en vogue et porteurs de ressources ;

- A la fin du siècle, les grands magasins vont même proposer sur leurs catalogues des bonnets pour femmes et enfants (que certains folkloristes néophytes vont attribuer parfois à leur région !).

Historique succinct de l’évolution

Restauration et Monarchie de Juillet

Les Mariés de Mouchamps sous la restauration

C’est l’extravagance dans les dimensions avec des barbes de mousseline ou de tulle brodées (ces matériaux nobles ne sont pas pour toutes les bourses). Alors, on emploie des toiles plus ou moins fines plissées à l’ongle, moins onéreuses.

Les hautes architectures sont obtenues par des calottes matelassées ou cartonnées rehaussées par du fil d’arcale (alliage de cuivre, étain) qui aère l’ensemble en évitant l’adhérence de la garniture au fond de la coiffe.

Coiffes de Sainte-Hermine et La Châtaigneraie

Coiffe de la première Génération

Ces deux remarquables photos

de Jules Robuchon datent de 1850 environ.

La grand-mère, la petite fille et la poupée de cette dernière ont la même coiffe

Le Second Empire

La voie de l’apogée

La vie économique du pays profite au monde rural. Les familles disposent d’un peu plus d’argent. Les produits moins chers arrivent sur le marché. Tout ce contexte va faire porter à la femme par sa mise (dont l’élément essentiel est la coiffe) la vitrine de la maison.

Une coiffe de la deuxième

génération au Breuil-Barret

Une coiffe de la deuxième

génération au Breuil-Barret

Une coiffe de la deuxième

génération

Une coiffe de la deuxième

génération

C’est à cette période que vont apparaître de nombreuses variétés de formes de dimensions plus petites.

Les lingères et les modistes sont très nombreuses, la demande est importante, donc elles rivalisent dans l’originalité. Chacune a ses tours de mains qu’elles gardent bien secrets -si secrets que lorsque la profession va s’éteindre, les dernières lingères refuseront de les transmettre aux personnes intéressées à redonner une nouvelle blancheur aux coiffes et les emporteront avec elles dans la tombe !

La IIIème République, la fin du XIXème siècle

Un ordre des choses est établi, les assemblées, les fêtes de villages, les évènements locaux offrent des spectacles extraordinaires de blancheur, de tissus chatoyants : la femme rurale est au zénith aux yeux des intellectuels issus de la riche paysannerie.

Mais le modernisme et le début de la société de consommation vont commencer leur œuvre. La jeunesse regarde du côté de la ville et de sa mode. L’exode rural (dû parfois à quelques catastrophes : phylloxéra…) accentue cette situation car à leur retour occasionnel, les exilés vont sourire des tenues locales. En plus l’école de Jules Ferry va, de son côté, mettre à mal le parler et les tabous locaux.

A ces morts annoncées, les amoureux du terroir vont réagir. Les coiffes qui étaient les œuvres de lingères anonymes vont devenir les bannières de nos provinces, les bardes vont utiliser le patois pour ridiculiser les Parisiens et le parisianisme.

Parlons coiffes

L’étude est très complexe car tout varie en tout selon les époques et les lieux.

Un code général tout de même

La fête, le deuil, le demi-deuil.

- La fête est marquée par la richesse des garnitures : dentelles, broderies, soieries et rubans (selon région et époque) avec le summum de la coiffe de la mariée qui fera la notoriété de la maison.

La coiffe de mariage de Chantonnay et celle de cérémonie à Saint-Fulgent

Une coiffe de cérémonie

Une coiffe de cérémonie

- Le deuil. Dentelles, broderies, mousseline et tulle disparaissent et laissent place à la rigueur et la sobriété de la toile plissée à l’ongle pour le fond de la coiffe et une passe plate encadrant le visage. Parfois on souligne le tout par du ruban ou du galon noir.

Coiffe de

deuil

Coiffe de

deuil

Coiffe de deuil

- Le demi-deuil. La mousseline ou le tulle unis réapparaissent avec du paillage et du tuyautage, la dentelle est encore proscrite.

La grand’coiffe ou cape de deuil

Cette grande cape noire se porte durant tout le deuil avec le capuchon rabattu sur la tête et durant tout le demi-deuil capuchon reposé sur les épaules, quelles que soient la saison et la température !

Pour rappel : le deuil

- l’époux = 3 ans

- le père, la mère, un enfant = 1 an

- un frère, une sœur = 9 mois

- les grands-parents = 3 mois

- un oncle, une tante = 1 mois

Le demi-deuil correspond à la moitié du deuil.

La grisette du bocage.

Cette petite coiffe telle que nous la connaissons et que nous avons vue sur plusieurs cartes postales précédemment a eu, elle-aussi, des ancêtres bien plus extravagantes.

Les survivantes de l’holocauste vendéen, les deuils accomplis, se sont laissé emporter par cette mode des grandes coiffes qui ont illuminé toutes les importantes assemblées de l’Ouest de la France.

Selon l’occasion, elles possédaient deux types de coiffes. L’une, dont le nom s’est perdu, de fond trapézoïdal recouvert de barbes se croisant au sommet et l’autre, nommée grisette, de taille respectable également au fond bouffant et à la visagière bordée de deux rangs de dentelle tuyautée.

Au fil du temps, la grisette va s’imposer réduisant sa taille de génération en génération avant d’être jetée par-dessus les moulins.

Le Gicq le 2 juin 2016

Pierre COUPRIE

Galette Pâcaude

A l'occasion des fêtes de Pâques, on avait l'habitude de cuisiner en Vendée de la brioche que l'on appelait la "Galette Pâcaude". En effet, ces festivités faisaient suite aux 40 jours de carême, période de privation et d'abstinence. La galette symbolisait ainsi dans le milieu rural l'abondance espérée.

Toutefois cette période de Pâques n'était pas exclusive car il était d'usage d'en préparer aussi pour les grands évènements familiaux festifs, tels que fiançailles, mariages ou communions. En revanche on n'en réalisait absolument pas pour les évènements de travail, même s'ils regroupaient un grand nombre d'invités : battages, vendanges ou cuisine de cochon.

Voici les ingrédients nécessaires à la confection d'une galette de "2 livres" :

- 1 kg de farine fine (tamisée) ;

- 4 œufs de poule, dont 1 à réserver pour dorer la pâte ;

- 150 g de beurre ;

- 250 g de sucre en poudre ;

- 45 cl de lait ;

- 3 cuillères de crème entière ;

- 50 g de levure de boulanger ;

- 1 gousse de vanille ;

- 2 cuillères à café de sel fin ;

- 25 cl d'eau de vie ;

- 2 cuillères à café d'eau de fleur d'oranger.

Avant la préparation proprement dite, on sépare les 45 cl de lait en deux parties égales. On en fait chauffer une partie et on y plonge, pour la faire infuser, la gousse de vanille fendue en deux. A notre époque, à défaut de vanille, on peut la remplacer par du sucre vanillé. On fait tiédir le reste du lait et on y émiette la levure pour la délayer.

Dans un grand récipient (à l'origine dans la maie à pain), on verse le kg de farine en formant un puits au centre pour y déposer ensuite les ingrédients.

|  |

Comme le montrent sur les photos ces deux authentiques vendéens, on verse successivement les 250 g de sucre en poudre, les 150 g de beurre mis préalablement à fondre et le sel. On ajoute ensuite 3 œufs entiers, un par un, en mélangeant énergiquement le tout avec un fouet.

|  |

On complète cette préparation en versant doucement le lait vanillé sur la pâte, tout en la malaxant.

Dans le récipient dans lequel on a délayé la levure, on ajoute la crème entière, l'eau de vie et l'eau de fleur d'oranger. On verse le tout sur la pâte en la travaillant jusqu'à ce qu'elle devienne homogène et souple. On la couvre ensuite d'un grand torchon pour la laisser lever environ 2 heures et demie (dans une pièce chaude).

A l'origine, la cuisson se faisait dans le four à pain familial ou celui du boulanger. Dans le cadre d'une préparation de plus grande quantité que la recette ci-contre, il était de tradition à Pâques de diviser la pâte en 3 morceaux, ceux-ci symbolisant la Sainte-Trinité.

On préchauffe alors le four pendant 1/4 heure à 180°C (thermostat 6). Pendant ce délai, on fend la pâte avec un couteau pour qu'elle n'éclate pas pendant la cuisson. Ensuite on étale dessus le jaune du dernier œuf qui servira à faire dorer la pâte. On enfourne enfin le tout après avoir réglé le four à 250°C environ (thermostat 8 ou 9) pendant 1/2 heure. On surveille la fin de la cuisson jusqu'à obtenir une brioche bien dorée.

Après l'avoir sortie du four et l'avoir laissée refroidir, on

peut la déguster soit nature, soit avec de la confiture.

Après l'avoir sortie du four et l'avoir laissée refroidir, on

peut la déguster soit nature, soit avec de la confiture.

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée