La Croix de Jésus Christ

La période des fêtes de Pâques suscite tous les ans plusieurs écrits s’inscrivant autour de ce thème, il nous a donc semblé opportun à cette occasion de réfléchir à notre tour sur le sujet, mais d’un point de vue strictement historique.

Petit crucifix du XVIIème

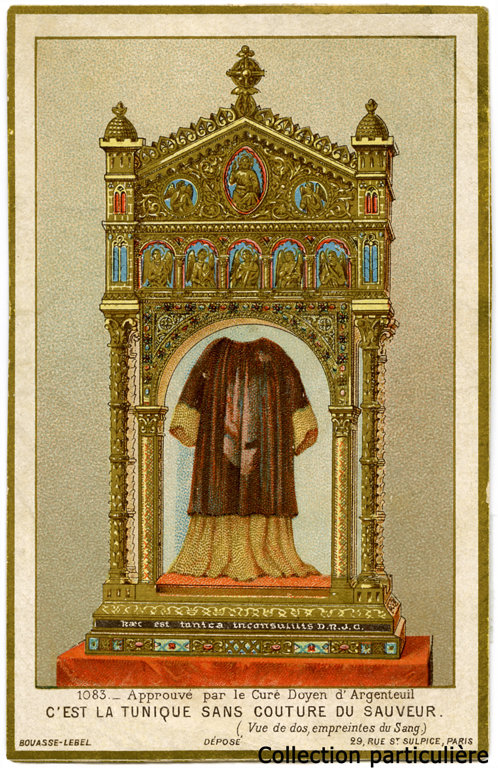

Rappelons tout d’abord, pour mémoire, que dans une crucifixion romaine classique, l’instrument de torture (la croix) était constitué de deux éléments différents : le stipes et le patibulum. C’est de ce dernier morceau que provient le mot français patibulaire, on comprend facilement pourquoi ! Le premier élément vertical restait généralement sur place alors que le second horizontal était fixé aux épaules du condamné. Ce dernier avait alors l’obligation de le transporter à travers la ville jusqu’au lieu du supplice. C’était un moyen d’humiliation supplémentaire, comme pourra l’être le pilori au Moyen Age. Dans le cas de Jésus Christ, les études scientifiques faites sur les tâches de sang présentes (et concordantes) aussi bien sur la tunique d’Argenteuil que sur le linceul de Turin montrent que le bois a été porté sur les épaules et sur le dos. Il s’agissait donc des deux morceaux déjà assemblés (crux sublimis). Ce qui expliquerait largement que le Christ ait été dans l’impossibilité physique de le porter (90 à 100 kg environ). D’autant plus qu’il avait subi préalablement la flagellation avec le flagrum taxilatum. Or ce supplice, considéré comme une fin en soi, n’était habituellement jamais cumulé par les condamnés avec la crucifixion. On pourrait même envisager que la croix de Jésus n’était peut être pas d’origine vraiment romaine ? Les romains, qui n’étaient pas à l’initiative de la condamnation et qui avaient déjà procédé aux deux crucifixions des « larrons » n’avaient peut être plus de patibulum disponible. Dans cette hypothèse, ils auraient pu demander au Grand Prêtre ou aux membres du Sanhedrin de leur fournir une croix. Et ceux-ci auraient pu faire du zèle en faisant livrer en même temps les deux morceaux déjà assemblés.

La Tunique d'Argenteuil

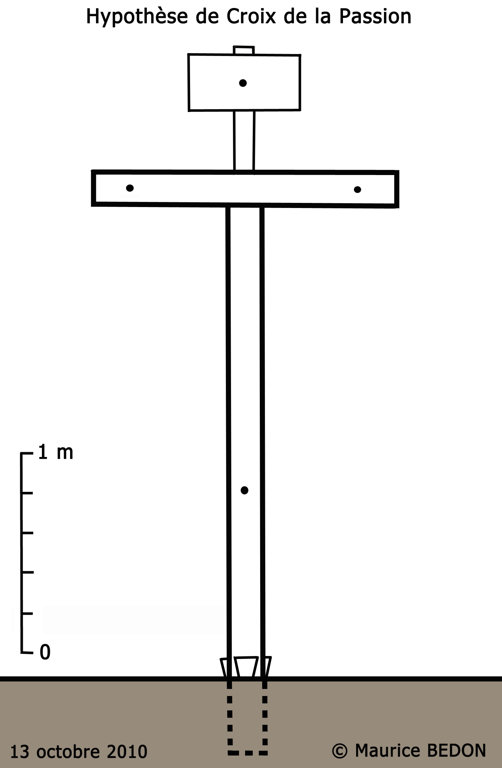

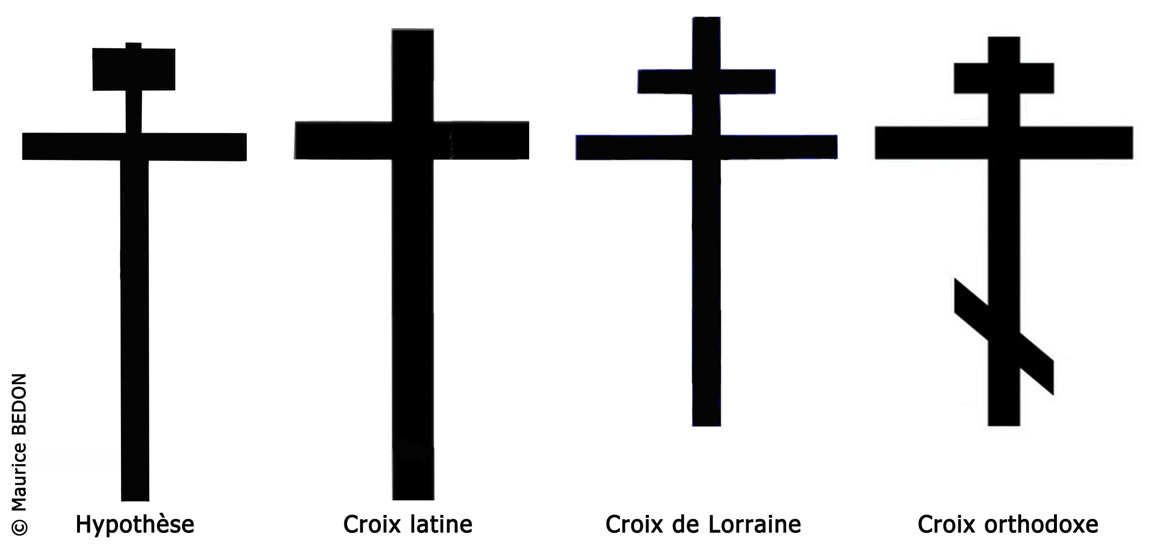

La croix, après son installation sur le lieu du supplice, avait alors la forme d’un T, l’inscription placée au dessus de la tête du Christ se trouve être un des éléments constitutifs de l’image consacrée actuelle. Le texte était peint très vraisemblablement sur un panneau de bois installé parallèlement au patibulum et maintenu à celui-ci par un autre morceau de bois intermédiaire et perpendiculaire cloué par derrière. Ce qui expliquerait que par des représentations approximatives on soit arrivé au dessin de la croix latine, mais aussi par des approximations du même genre aux dessins des croix de Lorraine ou orthodoxes.

Croix comparées

Pour en revenir à l’inscription (titulus crucis). Nous en connaissons quatre versions différentes par les Evangélistes :

- Celle de Marc (chapitre XV, verset 26) : « Le roi des Juifs »,

- Celle de Luc (XXIII, 38) : « Celui-ci est le roi des Juifs »,

- Celle de Matthieu (XXVII, 37) : « C’est Jésus, le roi des Juifs »,

- Celle de Jean (XIX, 19 & 20) : « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ».

Le point commun entre les quatre est « roi des Juifs ». Luc ajoute en outre que l’inscription a été faite « en grec, en latin et en hébreu » et Jean de la même manière « en hébreu, en grec et en latin ». Nous ne savons pas exactement à partir de quelle date l’Eglise a fait le choix d’une des quatre inscriptions, celle de Jean. Il s’agissait bien sûr de la plus complète, de la plus intéressante et de celle émanant d’un témoin oculaire, mais aussi de la moins vraisemblable. Car elle était bien longue pour la peindre trois fois sur un morceau de bois. De plus, ce qui importait surtout à Ponce Pilate c’était de profiter de ce supplice, qu’il n’avait pas choisi, pour faire de la dissuasion. Elle sous-entendait en effet « voilà ce que je fais, moi Pilate, d’un roi des Juifs » (il n’y a jamais eu de roi des Juifs mais des rois de Judée). Le nom de Jésus n’avait de ce fait aucune importance, et encore moins son lieu d’origine. De plus, les Romains avaient effectivement l’habitude de n’inscrire que le motif de la condamnation au dessus du supplicié.

Crucifix baroque du XVIIIème, utilisé au XIXème dans une justice de Paix

La citation de Jean a donc été choisie arbitrairement et on a pris l’habitude de la résumer à ses initiales latines. « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », ou « IESUS . NAZARENUS . REX . IUDAECORUM », ou « I.N.R.I ». Le fait même qu’on ait été obligé de la résumer est déjà, en soi, une indication qu’elle était bien trop longue. L’inscription la plus vraisemblable était donc celle de Marc « Le roi des Juifs », « REX. IUDAECORUM ». Toujours est-il que l’inscription « I.N.R.I » est devenue fréquente sur les crucifix au cours du XVIIIème siècle et s’est vulgarisée en France au cours du XIXème grâce aux travaux des ateliers de fabrication des objets de culte, place Saint-Sulpice à Paris (d’où l’appellation « style saint-sulpicien »).

Le Linceul du Turin lors de l’ostension de 1642 (gravure d’époque)

Nous avons brièvement évoqué au paragraphe précédent le Linceul de Turin (qualifié de façon erronée de Saint Suaire), nous allons maintenant y revenir seulement pour préciser deux autres points de la crucifixion. En effet, de nombreux ouvrages précis et très documentés lui ont déjà été consacrés et n’ont sans doute pas épuisé le sujet. Ce grand linge, réapparu en France près de Troyes en 1353, passe en effet pour être celui dans lequel le corps de Jésus aurait été déposé lors de la mise au tombeau, avant la Résurrection. Des études récentes au carbone 14 le dateraient pourtant du début du XIVème siècle et non du Ier siècle de notre ère. Ces datations au carbone 14, en général très fiables, le deviennent beaucoup moins quand elles s’appliquent à des tissus anciens, altérés, chauffés ou ravaudés. Tout ceci n’a évidemment pas manqué de soulever des polémiques fondamentalement stériles. En effet, tout le monde sait que « pour les croyants il n’y a pas besoin de preuves et pour les incroyants aucune preuve ne suffira jamais ». Nous ne savons pas si le linceul est authentique ou non, mais par contre nous sommes convaincus qu’il ne peut en aucun cas être un faux datant du Moyen Age et ceci pour une raison extrêmement simple.

Le propre de tout faussaire, pour ne pas être soupçonné ou démasqué, est de rester en parfaite conformité avec les connaissances historiques et scientifiques de l’époque à laquelle il sévit. Or les études scientifiques de plus en plus pointues faites depuis la première photographie de Secondo Pia en 1898, montrent toutes que le linceul, conservé aujourd’hui à Turin n’est pas en conformité avec le savoir du Moyen Age, mais avec les recherches actuelles que les faussaires n’auraient évidement pas pu connaître. Nous allons vous en donner trois exemples.

1- Depuis le Moyen Age et jusqu’au XIXème siècle, on pensait que les pieds de Jésus avaient été cloués séparément par deux clous différents. Les crucifix des XVIIème et XVIIIème siècles représentés dans cet article en sont d’ailleurs la preuve. Or la nature des plaies identifiables sur le linceul indique, comme on le sait aujourd’hui, que les deux pieds ont été cloués l’un sur l’autre avec un seul clou, conformément aux habitudes de l’armée romaine. Et cela des faussaires du Moyen Age n’auraient pas pu le prédire.

Crucifix du XVIIème

2- De la même manière, on était persuadé jusqu’au XXème siècle que les deux clous supérieurs avaient été placés dans la paume des mains. On se basait sur les Evangiles en oubliant que, dans les traductions successives des textes originaux, le passage par le latin avait fait perdre de la précision (le même mot servait pour la main et le poignet). Il a depuis été démontré, à notre époque, que le clou ne pouvait être placé qu’à un endroit très précis du poignet pour éviter le déchirement des chairs sous le poids du corps. Cela non plus les éventuels faussaires du Moyen Age n’auraient pu le deviner. Et pourtant sur le linceul les plaies correspondent aux poignets.

3- Enfin, des recherches archéologiques du XXème siècle ont amené à découvrir que les anciens Hébreux utilisaient des pièces de monnaie pour fermer les yeux de leurs morts. Or, le linceul laisse deviner à cet endroit la trace de pièces de monnaie datant de Tibère (empereur romain de l’an 14 à l’an 37 après JC). Encore une fois les éventuels faussaires du Moyen Age n’auraient pu le prévoir.

Pour en revenir aux autres éléments de la croix, disons pour terminer que la pièce de bois dite repose-pieds n’a évidemment jamais pu exister. Sa présence, en soulageant le condamné, aurait pu compromettre le déroulement normal du supplice. Il s’agit simplement d’une fantaisie introduite par les sculpteurs pour faciliter la représentation anatomique. Les Byzantins ont rajouté une traverse basse et inclinée car sur le linceul une des deux jambes légèrement repliée apparaissait plus courte que l'autre.

Ces différentes considérations nous amènent de façon amusante à nous remémorer cette citation de Talleyrand : « Monsieur La Revellière-Lépeaux (Vendéen, conventionnel et membre du Directoire) veut fonder une nouvelle religion, pour cela Jésus Christ s’est fait crucifier, qu’il commence donc par le début ! ».

Chantonnay le 03 Avril 2016

Maurice BEDON

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée