LE CRIME DE SAINT-VINCENT-STERLANGES (17 Février 1882)

La petite commune de Saint-Vincent-Sterlanges est située en Vendée à sept kilomètres au nord de Chantonnay, sur la Route Nationale 137 Nantes Bordeaux. Vers 1890 sa population comptait alors 821 habitants, chiffre exceptionnel qu’elle n’avait pas encore connu et qu’elle ne retrouvera jamais au cours du XXème siècle.

l’église

de Saint-Vincent -Sterlanges, construite en 1845.

l’église

de Saint-Vincent -Sterlanges, construite en 1845.

Au nord du bourg sur la route de Nantes s’étend le quartier dit de « Bel Air ». Celui-ci est surtout marqué par la présence d’une maison bourgeoise vaste mais d’aspect sobre, construite au fond d’une grande cour appelée à l’époque « le Chapeau Rouge ». Cette propriété est même dotée d’une double rangée de hautes grilles qui lui donnent un aspect majestueux mais déjà inquiétant. Cette disposition curieuse est due au fait que le tracé de la route nationale a été largement reculé juste après la construction et qu’on s’est contenté de rajouter une rangée de grilles supplémentaires au bord de la nouvelle voie. Les communs semblent plus anciens mais le bâtiment principal a, lui, été édifié au milieu du XIXème siècle pour la famille Guinot. Toutefois les travaux avaient été interrompus, la décoration intérieure en particulier n’avait pas encore été réalisée et la maison était restée en vente un certain temps.

Elle avait finalement été rachetée par Auguste-Louis DURAND. Ce dernier qui était né le 28 juin 1808 à Sigournais (fils de Jacques Durand et Françoise Bailly) avait épousé le 10 juillet 1832 à Sainte-Cécile sa cousine Aimée-Prudence Durand. Auguste Durand était un agriculteur propriétaire qui s’était enrichi par le travail, les économies et l’opportunité de bonnes affaires.

La maison du crime en 1968.

Il avait d’ailleurs été nommé, à l’époque du second empire par le Préfet de la Vendée, maire de Saint-Vincent de 1854 à 1855. Il avait acheté cette maison principalement parce qu’elle n’était pas chère, bénéficiait d’une exploitation agricole annexée et de terres agricoles intéressantes. De manière insolite, dans cette grande maison, il ne vivait pas bourgeoisement mais au contraire très modestement, très au dessous de ses moyens, dans deux pièces en sous-sol prévues initialement pour être les cuisines de la demeure. La famille Durand était bien entendu connue pour être extrêmement économe mais elle jouissait tout de même d’une bonne réputation car elle aidait les nécessiteux et avait recueilli une fillette abandonnée de 5 ans, Cécile Bernier, qui était devenue leur filleule.

Dans une petite maison de l’autre côté de la rue vivait la famille BARBIER, habitation qui sera ensuite occupée par Madame Bourasseau. Pierre Jules Barbier dit Armand (fils de Julien Barbier et Marie-Rose Chaillou) né en 1848, était âgé de 33 ans et huit mois en 1882. Il avait été auparavant soldat sous le second empire, tout d’abord appelé au service par le tirage au sort des conscrits, puis avait servi de remplaçant contre rémunération à quelqu’un d’autre, comme la loi le permettait alors. Il vivait dans cette maison en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants.

La route de Nantes. La maison, située à gauche, n’est pas visible sur la photo.

Pierre Jules Barbier n’avait pas vraiment bonne réputation dans la commune. On le considérait comme un ouvrier agricole pas très courageux, trop revendiquant, assez vite querelleur, souvent ivrogne et toujours endetté. Dans ces conditions, il avait peu de chances d’obtenir un des emplois les mieux rémunérés dans l’agriculture locale. Monsieur Durand, qui payait plutôt moins cher que les autres (2 Francs par jour), l’avait recruté par défaut et seulement comme employé à la journée (journalier). C'est-à-dire qu’il ne le prenait pas les jours de pluie, par exemple.

Barbier s’était peu à peu forgé une véritable haine pour cet employeur qui l’avait pourtant tiré du chômage. Il en était même arrivé jusqu’à le considérer comme l’unique responsable de sa situation précaire ; et il ne s’en cachait nullement.

Marie-Clémentine Durand, la fille des propriétaires, qui avait épousé le 14 février 1860 Justinien-Bélisaire GUIBOT clerc de notaire et en était déjà veuve, était revenue vivre chez ses parents. Elle s’était prise d’affection, elle qui n’avait pas d’enfant, pour un fils Barbier. Et elle ne manquait pas d’apporter de l’aide, des légumes ou de la nourriture, à Madame Barbier, qui de son côté lui vouait un véritable respect. Cette situation exaspérait au plus haut point Barbier qui lui, aurait voulu recevoir de l’argent de sa part. Mais, à l’époque, on avait coutume de dire ; « il ne faut jamais donner d’argent à un pauvre, il le boirait! ». Ce qui dans le cas de Barbier aurait surement été vrai. Les familles bourgeoises avaient ainsi pour habitude de donner des « bons de pain » aux familles qu’elles aidaient.

La population dans la rue principale.

Le vendredi 17 février 1882 vers 6h½ du soir (18 h 30) Pierre Jules Barbier se présente à la porte de son employeur. Madame Durand lui ouvre et appelle son mari qui est alors assis devant la cheminée. Sans qu’il y ait eu ni discussion ni querelle, Barbier le frappe immédiatement et avec une grande sauvagerie en utilisant le métal de la fourche qu’il tenait à la main. Auguste Durand, le crâne fracassé, meurt sur le coup. Pierre Jules Barbier frappe alors Cécile Bernier qui lui échappe et part se cacher sous les édredons dans un lit de la pièce voisine. Il ne réussira pas ensuite à la retrouver. Barbier ayant cassé sa fourche se saisit des pinces du foyer pour frapper tout aussi violemment Madame Durand. Il la blesse grièvement. Mais à ce moment là, la fille de cette dernière, Madame Guibot, entre dans la pièce. Elle vient précisément de faire un tour dans le bourg en compagnie du fils Barbier. L’assassin abandonne alors un moment Madame Durand pour frapper mortellement sa fille qui tombe au sol sous le choc. Madame Durand en a profité pour se sauver par derrière et court ameuter le voisinage. Barbier avec une bûche et les pinces faussées par les chocs se met à rechercher Cécile mais ne parvient pas à la retrouver. Il revient alors et s’acharne rageusement sur les cadavres de ses victimes qu’il défigure. Il visite ensuite frénétiquement tous les meubles de la maison en quête d’argent. Ses recherches se soldent par un échec car il ne trouve absolument rien, mais laisse des marques du sang de ses victimes un peu partout dans la maison.

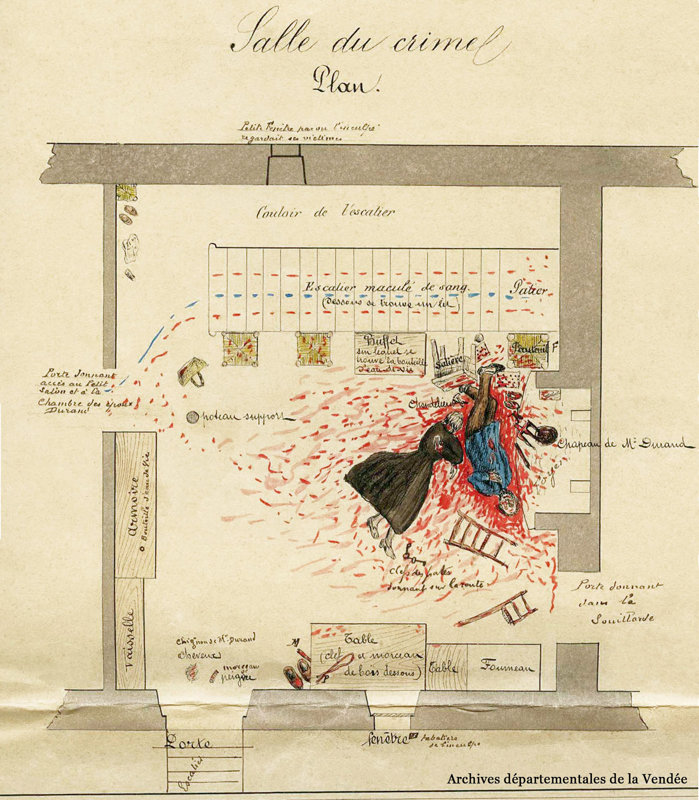

Le plan

de la salle du crime en 1882.

Le plan

de la salle du crime en 1882.

Madame Durand s’est adressée à ses voisins les Robin, qui ont eu du mal à la reconnaître tellement elle était couverte de sang. Ceux-ci la recueillent et partent avertir tous les hommes aux alentours. L’un d’entre eux particulièrement entreprenant et courageux, dénommé Amiaud, prend la direction des opérations. Mon arrière grand-père Pierre Rouffineau, qui habitait la ferme de Meslon, s’est aussi joint au groupe qui se dirige vers la maison du « Chapeau Rouge ». Ils y constatent avec horreur la présence de deux cadavres horriblement mutilés gisant sur le sol de la cuisine dans une mare de sang mais ils retrouvent Cécile vivante dans sa cachette. Barbier est toujours là et feint de s’apitoyer sur le sort de ses maîtres qui seraient selon lui victimes de cheminots brigands. Madame Durand et Cécile l’ayant formellement reconnu, il ne peut pas continuer à mentir, il s’esquive et rentre chez lui. Les hommes le rattrapent prestement et le ramènent sur le lieu de ses crimes où plusieurs personnes ont la ferme intention de le lyncher. Le Maire de Saint-Vincent, Alexis Bordron, tente de ramener le calme, décide de l’enfermer à la Mairie et de le faire garder en attendant l’arrivée des gendarmes de Chantonnay qu’on est allé prévenir.

Les cours et les jardins sont déjà noirs de monde, toute la population de Saint-Vincent s’est déplacée pour comprendre ce qui se passe. Les mères de famille sont même là avec leurs enfants à la main. Cette scène va marquer très profondément la population et ce pour au moins deux générations. Ma grand-mère Mariette Belaud, parfaitement convaincue, racontera jusqu’à la fin de sa vie que sa mère l’avait emmenée à la maison du crime ; alors qu’en réalité elle était née en 1885 soit trois ans après le crime ! En fait, elle en avait tellement entendu parler qu’elle était sûre de s’en souvenir et de revoir la scène !

La Maréchaussée à cheval au XIXème siècle.

Pierre Jules Barbier est prisonnier à la mairie et le maire a veillé à ce qu’on lui apporte une soupe, un morceau de pain et un verre de vin. Il va se passer à ce moment là un épisode tragi-comique qui n’est pas vraiment à la gloire de la Gendarmerie Nationale. A leur tour, les gendarmes ont eu faim et l’un des deux est parti chercher des provisions. Pendant ce temps là, le secrétaire de mairie croyant que l’on avait oublié de fermer à clef la porte de l’hôtel de ville, prend l’initiative de venir la fermer. Il enferme ainsi les gendarmes : l’un à l’extérieur et l’autre à l’intérieur. Pendant que les pandores essayent de résoudre ce petit problème domestique, Barbier qui feignait de dormir se précipite, réussit à ouvrir une fenêtre et se sauve par la première route venue.

La nuit est tombée, les recherches sont donc repoussées au lendemain matin samedi 18 février 1882. Il n’a pas été nécessaire de faire sonner le tocsin au clocher de l’église pour organiser la battue, toute la population s’est mobilisée ; il y a plus de 300 personnes prêtes à chercher dès l’aube, certaines sont même venues des communes voisines, en particulier de Mouchamps. L’assassin étant parti par la route de l’école, la battue s’oriente vers la direction de la ferme de Malvoisine puis de la Sauzaie. Barbier sera assez rapidement trouvé caché sous de la bruyère au bois des Bouchauds dans la commune voisine de Saint-Germain-de-Prinçay.

Plan du bourg de St-Vincent-Sterlanges.

Après l’avoir cette fois-ci solidement entravé avec des chaînes aux mains et aux pieds, les gendarmes à cheval le conduisent à pied à Chantonnay entre eux deux. Tout le long du parcours il est hué, insulté et menacé, couvert de crachats. A cette époque, la gendarmerie de Chantonnay était située à l’angle de la rue Nationale et de la rue Travot, à l’emplacement de l’actuelle pharmacie de la Poste. Le grand portail en bois clouté qui donnait accès aux écuries et aux cellules existe toujours rue Travot. Barbier va passer à cet endroit la nuit de samedi 18 au dimanche 19.

L’ancienne Gendarmerie de Chantonnay à droite.

Le lendemain dimanche 19 février 1882 le prisonnier va partir de cet endroit pour être incarcéré à la maison d’arrêt départementale de La Roche-sur-Yon. Toujours entravé et encadré de deux gendarmes il va prendre un train de voyageurs, mais il est très probable que la gendarmerie ait réquisitionné un compartiment de 2ème classe pour la circonstance. Cette arrivée prochaine suscitant déjà l’excitation au chef-lieu du département, l’administration pénitentiaire a envoyé un fourgon cellulaire pour le prendre en charge dès sa descente du train. En 1882, la prison n’est pas encore installée à son emplacement actuel boulevard d’Angleterre. Il s’agit de l’ancienne prison datant de Napoléon Ier, fort vétuste, construite rue Jean Jaurès juste au dos du palais de Justice, à l’emplacement de l’actuelle Poste centrale. La carte postale ci-dessous est une des rares à en conserver une photographie.

L'ancienne prison de La Roche-sur-Yon au fond à droite.

Le lundi matin 20 février 1882 à 10 h 30 a lieu à Saint-Vincent-Sterlanges la messe de sépulture de Monsieur Durand et de sa fille puis leur inhumation au cimetière de la commune. Bien entendu l’église est beaucoup trop petite pour contenir la foule venue en grand nombre des communes environnantes. Madame Durand et Cécile Bernier sont présentes et les gros voiles de crêpe imposés par les règles du grand deuil leur permettent de dissimuler leurs blessures et leurs tuméfactions. L’émotion est à son comble au moment du chant traditionnel, particulièrement émouvant, du « Dies Irae, Dies illa….. ».

Vue ancienne de l’intérieur de l’église de Saint-Vincent-Sterlanges.

Pendant ce temps, Pierre Jules Barbier est incarcéré à la prison pendant l’instruction puis dans l’attente de son procès. Il affirme toujours qu’il n’est pas l’auteur des crimes mais ses vêtements tâchés de sang et les témoignages de Madame Durand et de Cécile le font finalement craquer et admettre la préméditation. Les magistrats instructeurs cherchent à établir les motifs du crime : un vol crapuleux apparaît plus que probable. Barbier était endetté et il savait que Monsieur Durand conservait chez lui une grosse somme d’argent fruit de la vente récente d’une paire de bœufs à la foire.

Renvoyé aux assises, Le procès s’ouvre à La Roche-sur-Yon le 27 juillet 1882, au palais de Justice, encore situé à cette époque place d’Armes (actuelle place Napoléon).

L’ancien palais de Justice vers 1903.

Les débats commencent dans une atmosphère lourde et tendue. 300 personnes environ n’ont pas trouvé place à l’intérieur de la salle d’audience et restent quand même sur la rue devant le péristyle pour attendre le verdict. On apprend dans les antécédents que Barbier a déjà été condamné pour vol et braconnage. L’assassin voudrait faire de son procès celui de la misère. Il insiste beaucoup sur la rapacité de ses victimes : à le payer trop peu, à ne pas l’employer tous les jours et la misère de sa famille ne mangeant pas toujours à sa faim. « Ah ! Vous pouvez me couper la tête sur la place de la Roche, vous ne me ferez jamais autant de mal que celui que je ressentais quand je voyais mes enfants pleurer ! Vous ne savez pas cela vous ! » Madame Durand et vingt autres témoins viennent témoigner à la barre. Les jurés sont frappés par l’horreur des deux crimes et la monstruosité de leur auteur. La brillante plaidoirie de Maître Moreau, avocat de la défense, n’a guère de chance de les influencer. Le procureur de la République Degors rejette toutes circonstances atténuantes et demande sans hésitation la peine de mort. Après seulement une heure de délibération les jurés reviennent avec un verdict de culpabilité. La cour condamne donc Barbier à la peine de mort. Et comme le disait, si poétiquement, le code civil de l’époque (en alexandrins) « Tout condamné à mort, aura la tête tranchée ».

Maître Moreau, au nom de son client, a immédiatement formé un pourvoi que la cour de cassation a rejeté dès le 18 août 1882.

L’avocat a alors fait appel à la grâce présidentielle, le dernier recours. Le président Jules Grévy, homme pourtant modéré, a sans doute été influencé par l’horreur du crime et l’émotion intense de la population. Toujours est-il qu’il refuse la grâce et demande que « la Justice suive son cours ». Les journaux de l’époque insistent également sur le fait que « même les partisans de la suppression de la peine de mort n’auraient osé parler en sa faveur ». Pierre Jules Barbier va donc être guillotiné et attend désormais « dans le couloir de la mort ».

La

Guillotine.

La

Guillotine.

Le jeudi 21 septembre 1882 en fin de journée le bruit se met à courir dans la ville de la Roche-sur-Yon que les bois de justice (c'est-à-dire la guillotine démontée) étaient arrivés à la gare de La Roche en compagnie de Louis Deibler le célèbre bourreau et de ses deux aides. L’exécution est donc pour le lendemain matin. C’est un événement tout à fait exceptionnel en Vendée, aussi douze à quinze cents personnes vont passer la nuit autour de la prison pour ne rien rater des opérations.

Pour être sûr de pouvoir faire face à la situation, les autorités ont préféré transférer le lieu de l’exécution dans un endroit moins central que la place Napoléon et plus discret, la place du Point du Jour en face du cimetière. Elles ont surtout mobilisé 210 hommes du 93ème régiment d’infanterie cantonné à La Roche-sur-Yon et deux brigades de gendarmes à cheval.

Le lendemain matin, vendredi 22 septembre 1882 avant l’aube, le procureur de la République Degors, l’avocat Maître Moreau, l’Abbé Girard aumônier de la prison se présentent devant la cellule du condamné. Le gardien-chef Lambert le réveille et le magistrat lui annonce la nouvelle : « Barbier, vous allez être exécuté, courage ! ». Le condamné se met à trembler de tous ses membres, se plaint « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Retrouvant toutefois son calme, il s’habille, s’entretient avec l’aumônier, rédige une lettre à sa famille, boit un verre de rhum et fume la dernière cigarette traditionnelle. Croisant le procureur Degors, il l’apostrophe violement en ces termes : « je suis un soldat, je n’ai jamais été un mauvais soldat. Dans un instant je serai là-bas ! Si je m’échappais, ou qu’on me manquât, je vous promets je ne vous manquerai pas ».

Une exécution capitale au XIXème siècle »

A 5 h 25 du matin une voiture fermée vient le prendre à la prison et le conduire au lieu du supplice. Le commissaire de police de La Roche-sur-Yon, Gabriel de Valmatie, a rejoint le groupe. Arrivé à l’échafaud, la vision de la lame menaçante suspendue en l’air fait de nouveau défaillir le condamné ; livide, il est repris de tremblements. Les aides le placent alors immédiatement sur la planche, la basculent rapidement, rabattent la lunette sur son cou. Le bourreau lâche alors la lame. A 5 h 40 justice est faite. La foule innombrable, mais tenue à distance et restée silencieuse, se disperse dans un calme absolu.

La décapitation de Barbier restera tout de même comme un fait marquant puisque ce sera la dernière exécution capitale en Vendée et donc la dernière fois que la guillotine (« la Veuve ») viendra dans le département.

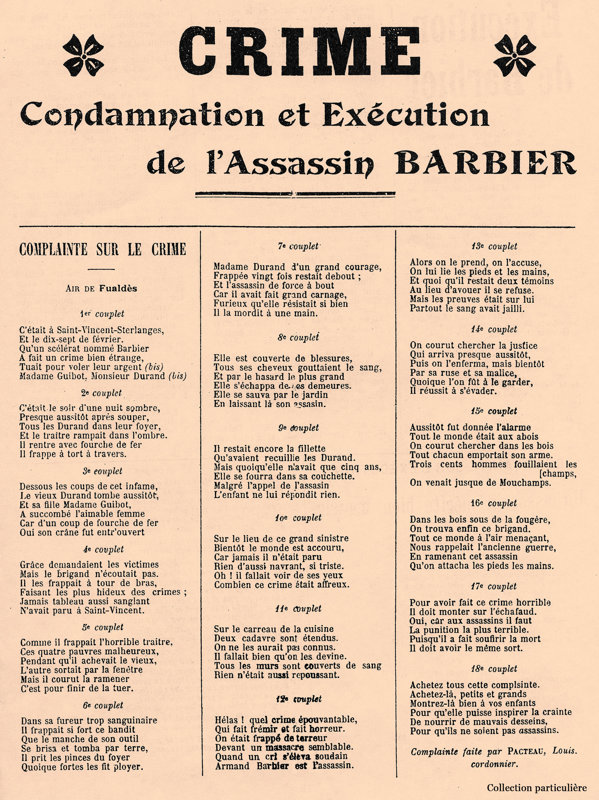

La complainte écrite par Louis Pacteau en 1886.

En 1886, quatre ans après l’exécution de Barbier, le cordonnier de Saint-Vincent-Sterlanges Louis Pacteau, qui se piquait de poésie, composa une complainte en 18 couplets sur le crime selon un usage très répandu à l’époque. Nous la publions intégralement dans cet article. Elle est intéressante car elle est très représentative du style et des sentiments de la fin du XIXème siècle.

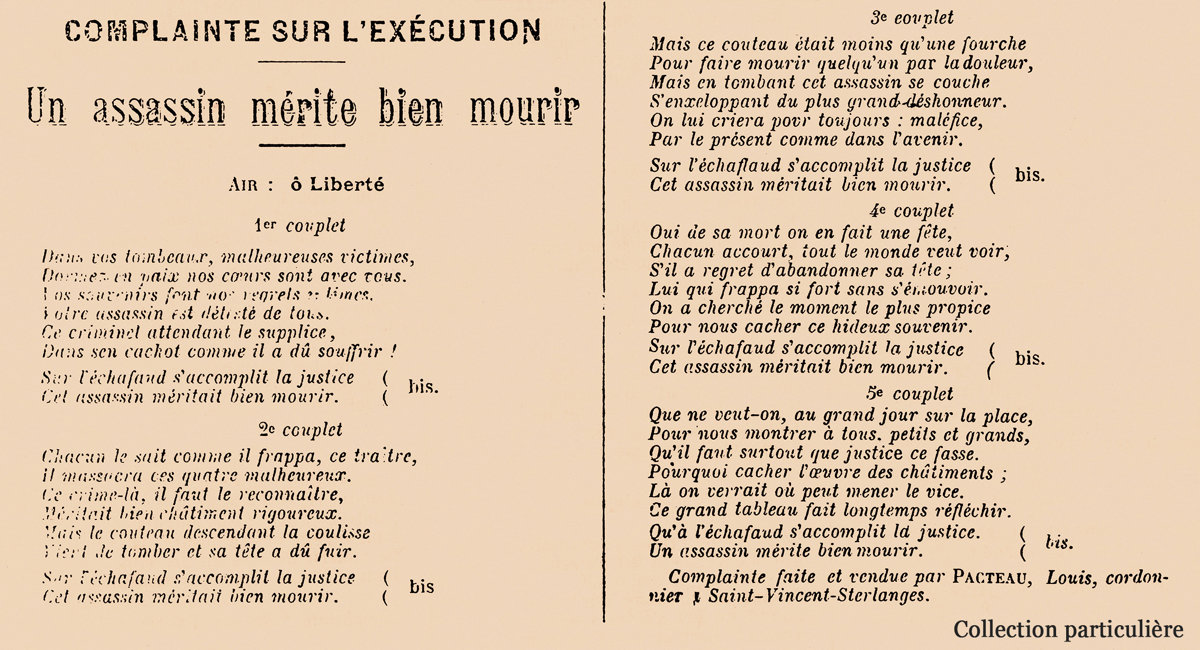

La

complainte sur l’exécution.

La maison « du Chapeau Rouge » que tout le monde n’appelait plus désormais que « la maison du crime » resta longtemps en vente, faute d’acquéreur. Elle fut finalement vendue en 1899 à Monsieur Rouhaud qui la laissa à son héritier Clément Torri, puis au fils de celui-ci, Maurice Torri. La maison est en fait restée inhabitée pendant 58 ans. En 1940 pendant la seconde guerre mondiale, on y logea des réfugiés, parce qu’ignorant l’histoire ils n’avaient pas les mêmes réticences que la population locale. Maurice Torri s’installa ensuite dans la maison. Il y fit terminer les aménagements intérieurs et installer le restaurant « Croco-Grill » dans les communs, remplacé ensuite par « l’auberge du parc » tenue alors par Lionel Guilbaud. La propriété appartient aujourd’hui à Monsieur et Madame Boucher.

Chantonnay le 3 septembre 2018

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée