LE MOULIN DE « MOULIN-NEUF » A CHANTONNAY

Depuis l’année dernière, la carte postale ci-dessous, réalisée par le photographe Charles Jouffelot de Chantonnay vers 1908 (Numéro 47) et représentant le moulin de « Moulin-Neuf », nous sert pour illustrer le bandeau de la rubrique « Nouveautés » de ce présent Blog. Elle a été choisie bien sûr pour son aspect esthétique et le fait qu’elle corresponde à un édifice disparu en même temps qu’à un paysage bouleversé....mais pas seulement ! En effet, ce moulin appartenait autrefois à Maximin Auneau grand-père maternel de Jean-Pierre Gerbaud (le mari de Ghislaine Herbreteau-Gerbaud), puis à son oncle Henri Auneau.

« Moulin-Neuf », en arrivant de Chantonnay, vers 1908

Si les moulins à vent ont été souvent remaniés, certains étaient présents sur place depuis les débuts du Moyen-âge. Les moulins à eau, en revanche, ont été construits localement beaucoup plus tard, à partir du XVIIème siècle et au cours du XVIIIème, sans doute parce que les investissements nécessaires étaient beaucoup plus importants. Et le dernier moulin que l’on construisait, s’il se situait sur un lieu non dénommé, recevait logiquement le nom de « Moulin-Neuf ». C’est d’ailleurs une appellation qui n’est ni unique ni même rare. Par exemple, Sainte Cécile, une des communes voisines de Chantonnay, possède elle aussi un « Moulin-Neuf » (situé sur le Petit Lay à proximité de Gravereau).

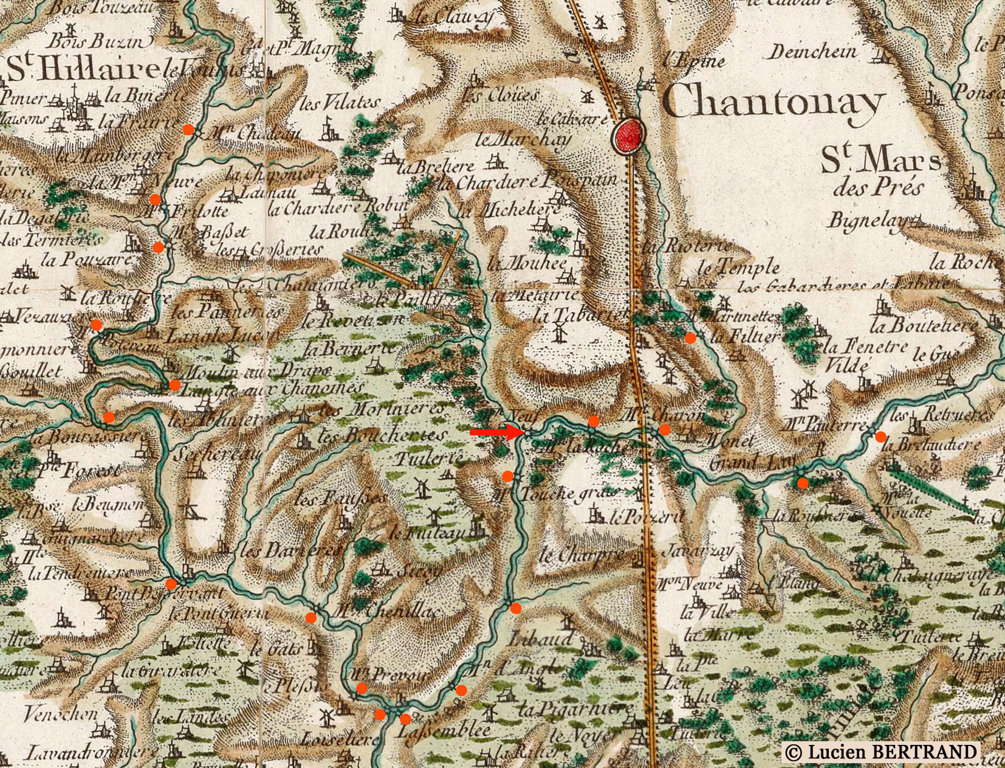

La plus ancienne représentation cartographique des environs que nous connaissons est la carte de Cassini établie vers 1760. Les moulins à vent y sont représentés par de jolis petits dessins. Les moulins à eau y sont plus discrètement signalés par des ronds étoilés situés dans le cours des rivières. Pour plus de lisibilité, nous les avons renforcés d’un point rond rouge sur l’extrait ci-dessous (avec une flèche rouge pour Moulin-Neuf). Le point rouge a été placé sur la berge du côté de la paroisse dont le moulin relevait. On se rend d’ailleurs immédiatement compte qu’en cette fin du XVIIIème siècle les moulins à eau sont déjà tous construits. Et ils sont nombreux le long des rivières du Grand Lay et du Petit Lay.

Extrait de la carte de Cassini, vers 1760.

Pendant les Guerres de Vendée, les moulins à vent ont été systématiquement détruits par les colonnes infernales parce qu’on les accusait d’être utilisés pour prévenir par signaux les troupes vendéennes. En revanche, les moulins à eau ont assez souvent échappé à la destruction parce qu’ils étaient placés dans des endroits en général très isolés et que tout simplement les soldats bleus ne sont pas passés à cet endroit.

A cette époque, les meuniers les plus célèbres de la contrée appartiennent à la famille Forgerit, propriétaire en particulier des moulins de Gravereau. « Moulin-Neuf » et le moulin voisin de Touchegray (distant d’un kilomètre en aval), eux, relevaient durant cette période de la famille Baraud (qui avait d’ailleurs des liens matrimoniaux avec les Forgerit). Par le mariage de Louise Baraud avec Jean Chevalier, ils sont passés à cette dernière famille qui possédait en outre un des moulins à vent du Fuiteau (distant de deux kilomètres environ). Des héritages et des partages mettront Moulin-Neuf dans les mains de Pierre-François Chevalier jusqu’en 1863 puis de son neveu François (fils de son frère Jean) et enfin du fils de ce dernier Constant Chevalier. Touchegray reviendra pour sa part à Clémentine Chevalier (sœur de François).

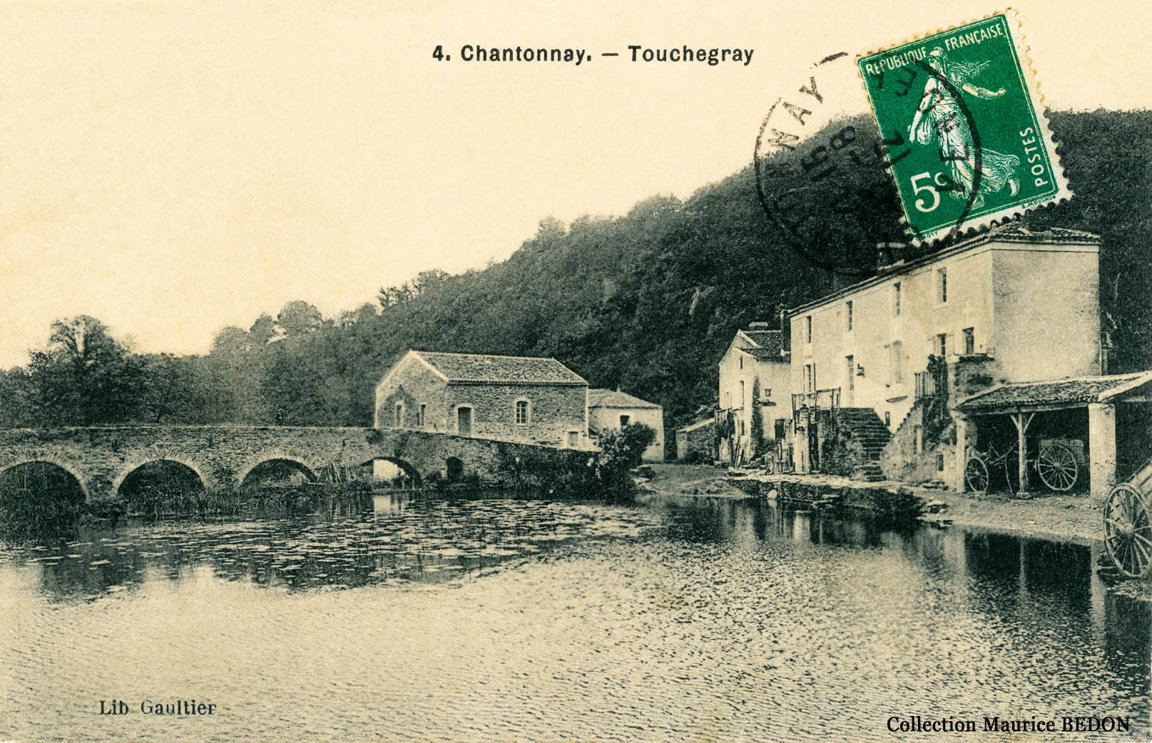

Le moulin, le hameau et le pont de Touchegray eux aussi détruits.

Dans son ouvrage « Statistiques ou description générale de la Vendée », en 1844, J.A. Cavoleau indique « Chantonnay : 2662 habitants, 15 moulins ». Il ne les cite pas et ne différencie pas non plus les moulins à eau de ceux à vent. Mais avec la carte de Cassini et les cartes dites d’état major datant de la fin du XIXème siècle, nous pouvons les restituer assez facilement :

- 6 moulins à vent : - La Tabarière (2 puis 1), - Le Fuiteau (2), - L’Angle, - Martinet et - Les Clousis ;

- 9 moulins à eau : - Pont-Charron (1 puis 2), - La Roche-Jobard , - Moulin-Neuf, - Touchegray, - L’Assemblée des deux Lay, - La Roche de l’Angle, - Le Moulin aux draps et - Martinet ;

Parmi ces 9 moulins à eau, 3 servaient pour faire fonctionner des métiers à tisser : Pont-Charron (une minoterie lui succédera avec sa haute cheminée en briques), Martinet et Le Moulin aux draps (comme son nom l’indique d’ailleurs si bien).

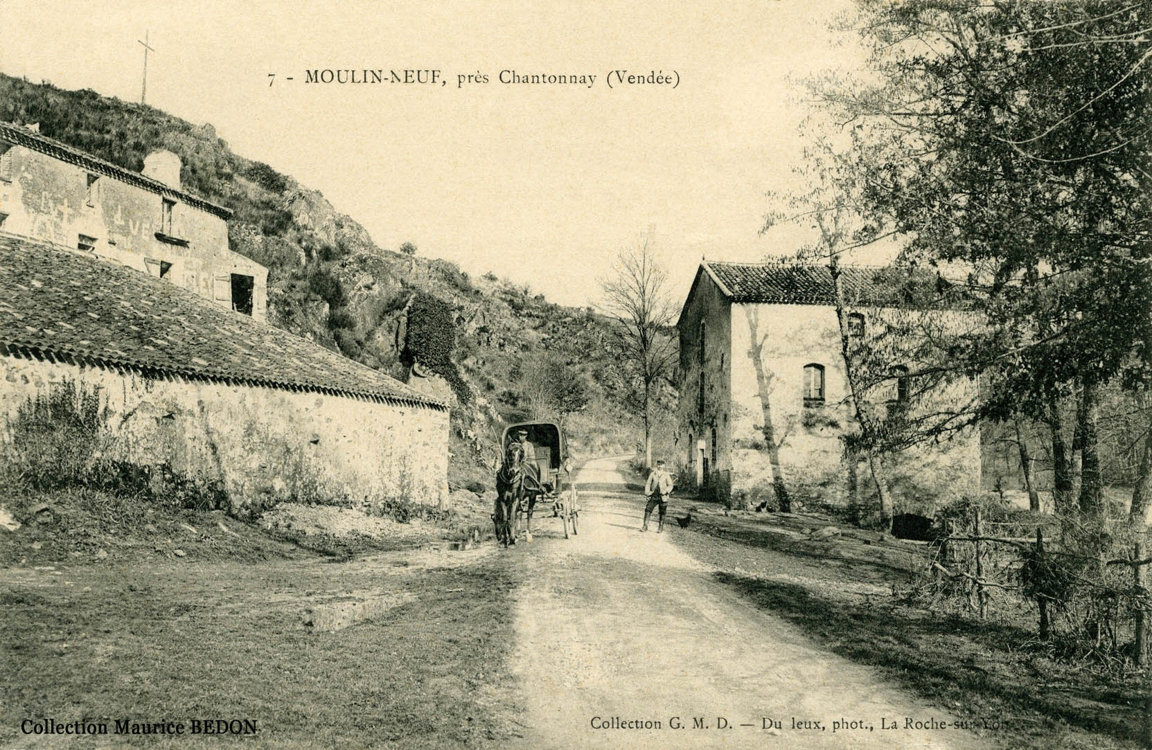

Le moulin et la ferme de Moulin-Neuf en 1906.

Pour cette carte postale, réalisée par Paul Dugleux photographe à La Roche-sur-Yon en 1906, le réalisateur s’est placé sur la route du côté de Touchegray. On peut y voir, de gauche à droite : la maison d’habitation, un hangar, le calvaire au sommet de la colline, la grotte, la route, le moulin et la rivière « Le Grand Lay ». On distingue à peine des lettres écrites naïvement sur la façade de la maison. Elles semblent indiquer que l’on vendait des produits de l’exploitation agricole aux premiers « touristes » venus se promener le dimanche en bordure de rivière. Pour poursuivre l’historique, il nous faut maintenant faire une petite digression.

Par son mariage avec une des deux filles des propriétaires des moulins, Clémentine Chevalier, Barthélémy Auneau est devenu l’exploitant du moulin de Touchegray et il s’est installé à cet endroit. C’est très vraisemblablement lui qui a appris le métier de meunier à son demi-frère, beaucoup plus jeune, Maximin Auneau. En effet, Barthélémy était né le 24 aout 1866, du premier mariage de Jean-Baptiste Auneau avec Jeanne-Adelaïde Pajaud. Veuf, ce dernier s’était ensuite remarié avec sa belle-sœur Eugénie Pajaud le 15 février 1871 et avait eu quatre filles et un fils : Maximin Auneau (né le 18 avril 1881). Les Auneau étaient déjà une famille de meuniers puisque Jean-Baptiste était « farinier » et son père (également baptisé Jean-Baptiste) était décédé au moulin de Pont-Charron le 31 janvier 1855. Le père de ce dernier, Nicolas Aulnaud, était meunier au XVIIIème siècle à Gravereau. Il a ainsi vu la bataille du 19 mars 1793 se dérouler sous ses fenêtres.

Maximin Auneau a alors pu prendre la responsabilité du moulin de Moulin-Neuf et de l’exploitation agricole qui appartenaient tous les deux à la famille Chevalier. Il s'y est installé définitivement après son mariage avec Florestine Mandin le 18 juillet 1906.

Maximin Auneau devant la grange de Moulin Neuf.

Maximin Auneau va poursuivre l’exploitation de la ferme et du moulin pendant toute la première moitié du XXème siècle. Il bénéficie d’ailleurs de l’estime des habitants de la commune de Chantonnay puisqu’il est élu au Conseil Municipal de cette ville en 1929, réélu en 1935 et en 1945. Son fils Henri lui succédera dans cette fonction de 1947 à 1959 et un de ses gendres Marius Reverseau de 1959 à 1977.

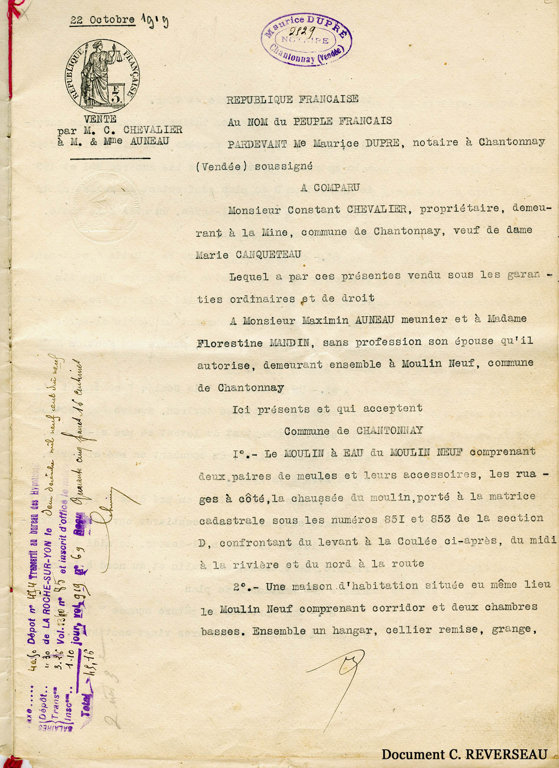

Au retour de la première guerre mondiale, il a l’opportunité d’acheter, en compagnie de son épouse Florestine Mandin, l’ensemble du domaine de Moulin-Neuf à Constant Chevalier veuf de Marie Canqueteau le 22 octobre 1919.

Acte d’achat de Moulin Neuf en 1919, page 1.

Cet acte notarié fait la description sommaire du moulin « comprenant deux paires de meules et leurs accessoires » de la maison d’habitation « comprenant un corridor et deux chambres basses » des dépendances « un hangar, cellier remise, grange, toits divers, boulangerie et four » et des terres. Le vendeur a tenu à établir que « il est formellement stipulé et convenu que les acquéreurs ne pourront jamais détruite la grotte, les lacets, l’emplacement du calvaire et la chaire qui existent dans le Grand Coteau. Ils ne seront pas tenus d’entretenir ces biens mais ils sont tenus de les laisser entretenir par qui de droit et ne pourront s’opposer à l’exercice du culte comme par le passé ». Nous apprenons en outre que le prix de vente s’élève à la somme de 16 200 Francs dont 6 200 Francs payés comptant et 10 000 Francs payables dans un délai de un an à partir du décès de Constant Chevalier, « avec intérêts sur le pied de 5 % l’an à partir du 1er novembre prochain jusqu’à parfaite libération ».

Le 5 avril 1947, Barthélémy Auneau, âgé de 81 ans, veuf de Clémentine Chevalier et sans enfant, lègue par un acte notarié à son demi-frère Maximin la propriété du moulin, de la maison d'habitation de la ferme au hameau de Touchegray. Avant cette date, le moulin était exploité par la famille Février. D’ailleurs Henri Auneau, successeur de son père Maximin comme meunier à Moulin-Neuf, épousera une des filles Léa Février.

Photo du mariage de Jean Auneau en 1936.

Cette photo officielle du mariage de Jean Auneau en 1936 a été réalisée par Lucien Amiaud photographe rue de Bordeaux à Chantonnay (actuelle avenue Georges Clemenceau). Ce dernier était le fils du célèbre Lucien Amiaud, le premier vendéen éditeur de cartes postales. La prise de vue a eu lieu dans le parc du château Bruzon en face de son studio. Sur cet extrait de la photo nous avons indiqué les personnes qui nous concernent directement :

- Maximin Auneau (1881-1955) le meunier de Moulin-Neuf ;

- Florestine Mandin (1885-1945) épouse de Maximin Auneau ;

- Barthélémy Auneau (né en 1866) demi-frère de Maximin ;

- Jeanne Auneau (née en 1909) épouse Brosseau, 1er enfant de Maximin et Florentine ;

- Henri Auneau (né en 1911) meunier à Moulin-Neuf, 2ème enfant :

- Jean Auneau (né en 1913) le Marié, 3éme enfant (mort en 1943, déporté en Autriche) ;

- Maximilia Auneau (née en 1920) future épouse Reverseau, 4ème enfant ;

- Gisèle Auneau (née en 1921) future épouse Gerbaud, 5ème enfant (donc la mère de Jean-Pierre Gerbaud);

- Abel Auneau (né en 1930) le petit dernier, 6ème enfant.

Photo aérienne de Moulin neuf en 1949, avant la construction du barrage.

Henri Auneau a pris la succession de son père comme meunier et agriculteur à Moulin-Neuf. Seulement, juste après la fin de la deuxième guerre mondiale, Moulin-Neuf est rapidement menacé. En effet, dès le 29 octobre 1942, le Préfet du Gouvernement de Vichy avait déjà autorisé 31 communes de Vendée à s’associer pour créer un service d’eau potable. Le projet présenté par le Conseil du Syndicat des Communes a été approuvé le 13 mai 1947. Or, il prévoyait la construction d’un barrage au lieu dit l’Angle-Guignard et la création d’une retenue d’eau de 2 000 000 m3 s’étendant sur 6 kilomètres et 55 hectares. Elle devait logiquement noyer Touchegray et Moulin-Neuf.

Les négociations avec les propriétaires concernés se sont passées le mieux du monde. En effet, Henri Rochereau Maire de Chantonnay et Président du Syndicat de la Plaine de Luçon mettait sa fierté dans le fait que toutes les acquisitions avaient été faites à l’amiable sans une seule expropriation. Pour compenser la perte de ce moulin, Henri Auneau s’est fait construire une minoterie rue du Bazar, au village de la Tabarière à Chantonnay.

La photo précédente nous montre une dernière fois Moulin-Neuf avant la destruction du moulin. Certains arbres sont déjà coupés et déposés en tas sur les terrains.

Moulin Neuf juste après la destruction du moulin, 1951.

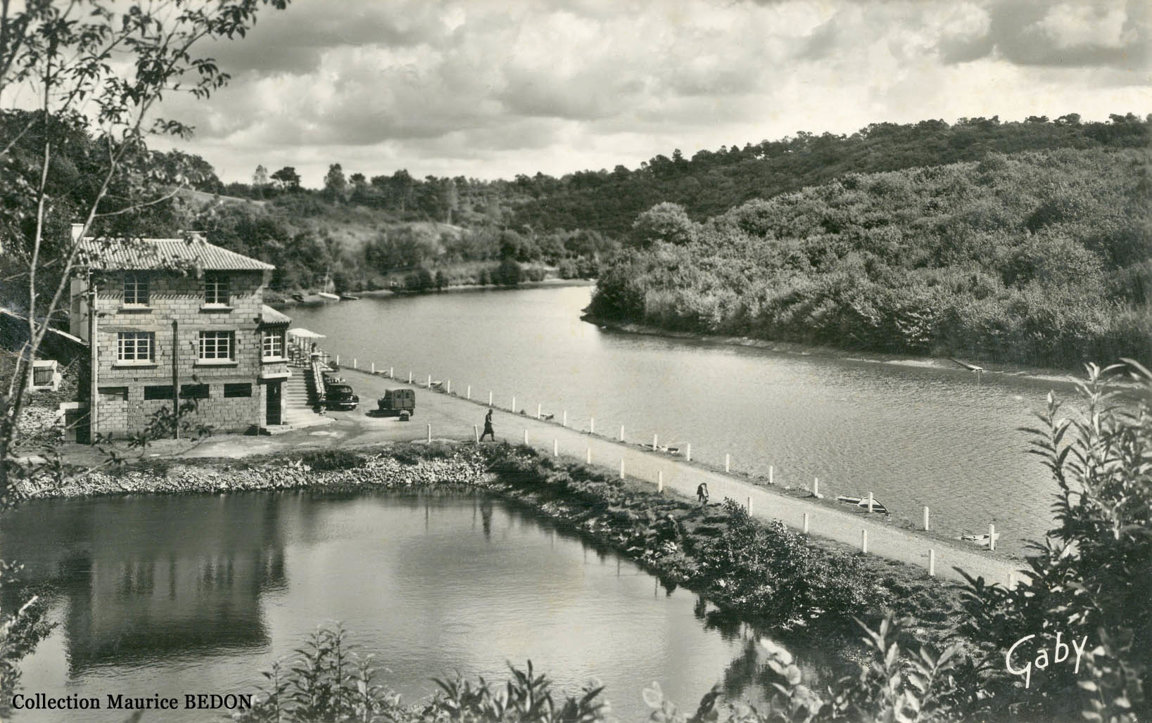

La photo ci-dessus a été prise à peu près au même endroit que la précédente mais cette fois-ci le moulin, la chaussée et le hangar ont disparu. En revanche la maison d’habitation a déjà subi des transformations pour devenir le très célèbre Café-Hôtel-Restaurant « Le Moulin-Neuf » appartenant à Monsieur et Madame Nex.

La première pierre du barrage a été posée le 2 juillet 1950 par Lionel de Tinguy du Pouët, Secrétaire d’État chargé des Finances et Maire de Saint Michel-Mont-Mercure. Les travaux se sont poursuivis de juillet 1950 à octobre 1951 malgré une crue de la rivière qui a détruit et emporté les batardeaux le 14 novembre 1950. L’inauguration officielle a eu lieu le 21 octobre 1951 sous la présidence de Paul Antier, Ministre de l’Agriculture.

Depuis cette date, les vidanges décennales de la retenue d’eau nous permettent de revoir périodiquement les fondations de Moulin-Neuf ainsi que l’emplacement de la chaussée et le reste des murs du village de Touchegray.

Chantonnay le 2 septembre 2017

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée