CES EGLISES QUI ONT PERDU LEUR CLOCHER

Pour parler des clochers, il nous faut tout d’abord distinguer le beffroi, c'est-à-dire la tour, de la flèche, c'est-à-dire la partie supérieure très généralement pointue. Il s’agit de cette dernière partie que nous voulons spécialement évoquer.

De très nombreuses églises, en Vendée, ont perdu leur ancien clocher pour en retrouver un nouveau souvent plus élevé lors des reconstructions, surtout durant la fin du XIXème siècle ou le début du XXème. C’est en particulier le cas, par exemple, de Chavagnes-en-Paillers (en 1853), Saint Fulgent (en 1857), Les Essarts (en 1859), Saint Laurent-sur-Sèvre (en 1892), Chambretaud (en 1899), Sainte Cécile (en 1903), etc… D’autres ont retrouvé un clocher dans un deuxième temps après la reconstruction comme Chantonnay (en 1856 et 1861), Bournezeau (en 1885 et 1894) ou La Châtaigneraie (en 1874 et 1894) etc… Enfin, certaines églises ont été plus ou moins détruites au cours des siècles, en particulier pendant les guerres de religion ou la Révolution Française avec la vente des biens nationaux. C’est le cas en particulier des abbayes de Maillezais ou de la Grainetière.

En réalité, les églises dont nous avons l’intention de parler sont celles qui, depuis le milieu du XIXème siècle ont perdu leur clocher, soit par la faute des différentes intempéries soit par des projets de reconstructions non aboutis complètement. Nous allons être guidés dans cette recherche par des cartes postales anciennes qui sont souvent le seul témoin de ces éléments disparus.

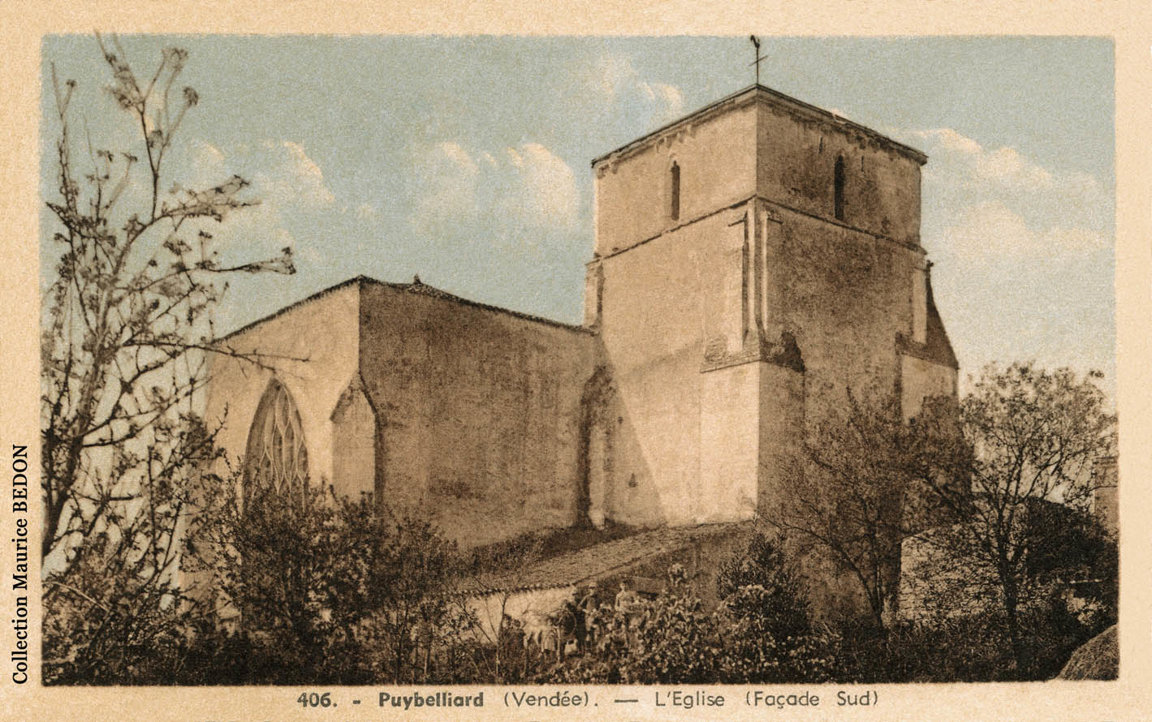

Le clocher de l’Église de Puybelliard

(Chantonnay)

Le clocher de l’Église de Puybelliard

(Chantonnay)

L’Église Saint Pierre et Saint Paul de Puybelliard (actuellement située dans la commune de Chantonnay) a été construite aux XIIème, XIVème et XVème siècles. Elle a été en partie détruite par les huguenots en 1562. Pour la reprise du culte catholique en 1566, on ne fit alors que des travaux assez sommaires. En 1764 on entreprit d’importantes réparations aux charpentes et il est probable qu’à cette date on décida d’ajouter une flèche élevée en ardoises au dessus de la tour du lourd clocher roman.

Nous apprenons ensuite à la lecture du compte-rendu de la visite épiscopale de Monseigneur Colet évêque de Luçon en 1866 que : « le clocher.....de l’église supportait autrefois une flèche trop lourde dont le poids a occasionné des lézardes dans le mur du dit clocher ». C’est donc pour cette raison que la flèche fut abattue et nous pensons qu’elle l’a été vers 1844, au moment où la commune de Puybelliard redevenait une paroisse à part entière. Il ne semble pas qu’il existe aujourd’hui la moindre représentation de cette flèche. Et depuis cette date, le clocher a retrouvé son aspect primitif tel que nous pouvons le voir sur la carte postale ci-dessus.

L’église et le clocher de la

Gaubretière

L’église et le clocher de la

Gaubretière

L’ancienne église Saint Pierre de la Gaubretière (canton de Mortagne-sur-Sèvre) aurait été construite à la fin du XIVème siècle. Cet édifice religieux est surtout célèbre dans la région à cause du siège qu’il subit le 4 février 1794 par les troupes républicaines durant les Guerres de Vendée. A cette date, 40 hommes et 20 femmes de la paroisse se sont retranchés dans le clocher et y ont soutenus un siège de huit heures (ils ont été après cela massacrés près du grand Rey).

Par la suite, on décida de reconstruire l’église et on chargea en 1858 l’architecte Victor Clair d’en dessiner les plans. Les travaux se terminèrent en 1870 mais l’ancien clocher était resté en place. Nous ne savons pas s’il s’agissait du désir de conserver ce souvenir historique ou si c’était seulement par manque d’argent qu’un nouveau clocher n’avait pas été construit?

Malheureusement, quelques années plus tard, le 5 avril 1877 la flèche en ardoises fut presque détruite par l’orage. Curieusement, elle ne fut pas reconstruite mais seulement tronquée dans la partie pointue. Et depuis cette date elle est toujours restée dans le même état. Il est vrai que cette flèche tronquée est un peu le signe caractéristique et l’image célèbre de La Gaubretière.

La carte postale ci-dessus a été produite vers 1920 par l’éditeur Jehly-Poupin de Mortagne-sur-Sèvre (numérotée 667) mais celui-ci a, en réalité, réutilisé une ancienne plaque photographique réalisée par son beau-père Eugène Poupin vers 1905. On ne manquera pas d’y remarquer, au milieu de la place, la célèbre fontaine surmontée d’un calvaire commémoratif des Guerres de Vendée mais aussi à gauche la belle enseigne de l’Hôtel de la Croix Verte tenue par la famille Planchot-Roussay.

L’ancienne église des

Lucs-sur-Boulogne

L’ancienne église des

Lucs-sur-Boulogne Associé à l’ancienne paroisse du Petit Luc, le Grand Luc devint, au début du XIXème siècle, le siège de la nouvelle commune des Lucs-sur-Boulogne (canton du Poiré-sur-Vie). Aussi son église Saint Pierre devint la seule église paroissiale de la commune durant toute la durée de ce siècle. Nous pouvons la revoir sur cette carte postale réalisée par le photographe Paul Dugleux de La Roche-sur-Yon en 1901 (N° 15). Il s’agissait d’un tout petit édifice en accord avec le style local, mais très délabré. En partie détruit par les huguenots en 1564 il avait été ensuite restauré sommairement après les guerres de religion. Sa façade très sobre était ornée d’un simple petit vitrail et d’un portail encadré de quatre contreforts disposés d’une manière dissymétrique. On pouvait y remarquer, à gauche, le petit préau surmontant la pierre du crieur. En revanche, le clocher accolé sur le mur nord de la nef était surmonté d’une très élégante flèche hexagonale à bulbe, construite en bois recouvert d’ardoises et datant du XVIIIème siècle.

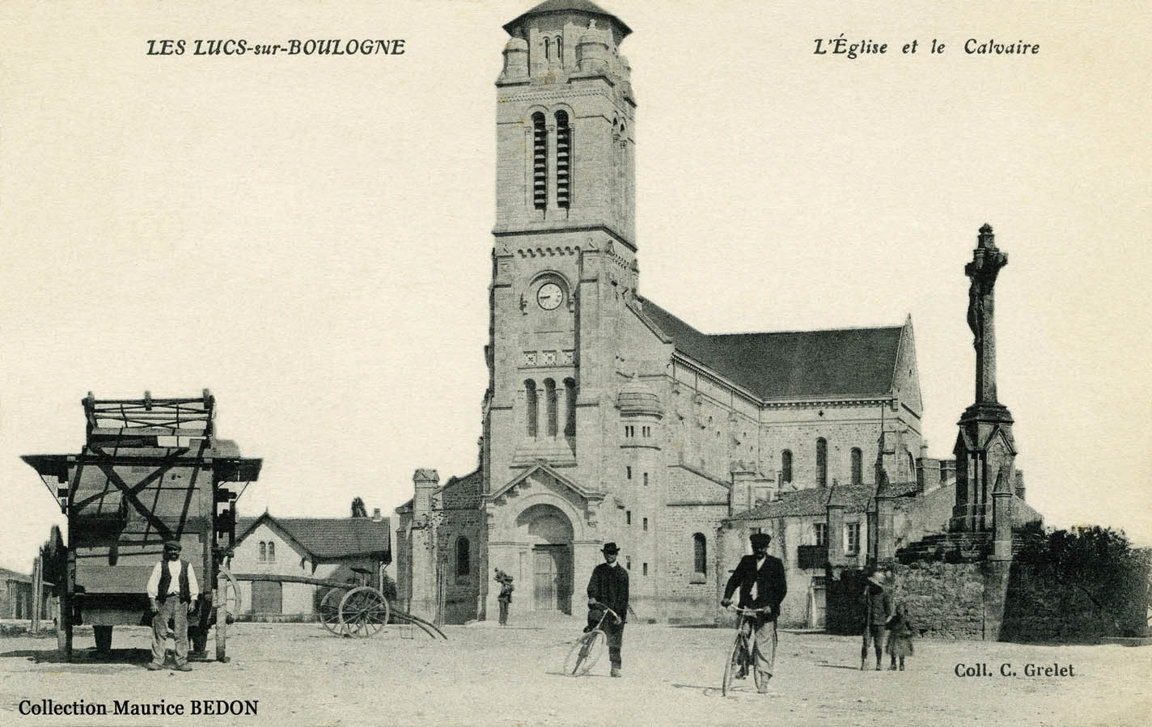

La nouvelle église des

Lucs-sur-Boulogne

La nouvelle église des

Lucs-sur-Boulogne

La nouvelle église des Lucs-sur-Boulogne a été commencée en 1899. Elle est de style romano-byzantin et a été réalisée par l’architecte Liberge. Elle a été installée de l’autre côté de la place actuelle sur un emplacement particulièrement bien en vue puisqu’elle termine ainsi la perspective de la longue route droite venant de Belleville-sur-Vie. Toutefois pour ce faire, il a fallut la construire à l’envers par rapport à la tradition, c'est-à-dire avec le chœur à l’occident et non pas à l’orient. La première campagne de travaux s’est terminée en 1901. A cette date le clocher était encore réduit au beffroi surmonté de quatre petits pinacles et de l’embryon de la flèche. Comme les travaux n’ont pas été repris par la suite, le clocher est resté sans flèche depuis cette date avec seulement une petite toiture conique.

La carte postale ci-dessus, production locale, a été réalisée par C. Grelet vers 1907. Par la suite, le 13 novembre 1910, trois nouvelles cloches ont été installées dans le clocher. Les fameux vitraux des Guerres de Vendée réalisés par le maître verrier Lux Fournier ont été conçus en 1941. A gauche le vitrail du transept sud représente le massacre du 28 février 1794, à droite celui du transept nord évoque le supplice de l’abbé Voyneau. Les onze petits vitraux de la nef, quant à eux, racontent les actions de l’abbé Barbedette en 1793 et 1794.

La démolition du clocher de

l’église des Lucs-sur-Boulogne

La démolition du clocher de

l’église des Lucs-sur-Boulogne

Comme on peut le deviner, cette photo a été prise en 1913 lors de la destruction du clocher et de l’église et plus précisément à l’instant exact où la partie supérieure de la flèche, tirée par des câbles, tombe sur le sol. On aperçoit également dans le chœur une large ouverture. En effet, le vitrail primitif avait été fermé par un mur pour permettre l’installation du grand retable du XVIIIème siècle. De ce dernier, il a été conservé le grand tableau qui surmontait le maître autel. C’est une œuvre de l’école française offerte vers 1700 par Madame Jeanne Mercier. Elle représente une vierge à l’enfant offrant un chapelet à Sainte Catherine et Saint Dominique. Les fonds baptismaux (XVIIIème) ont également été réinstallés dans la nouvelle église.

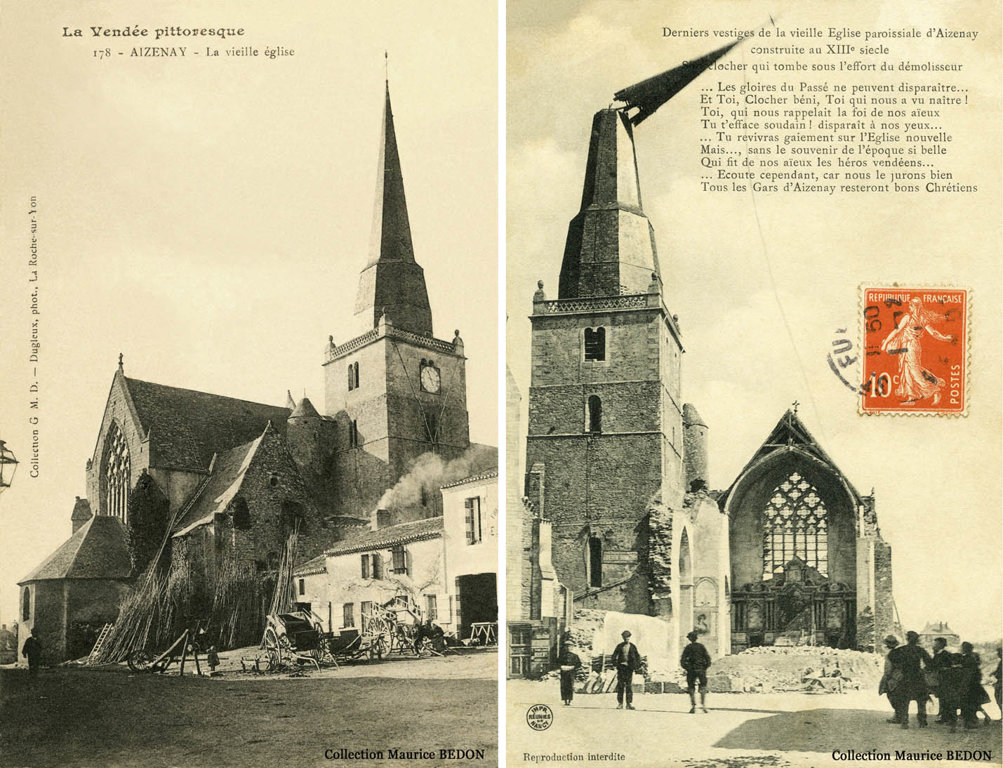

L’ancienne église d’Aizenay La

démolition de l’Église en 1910

L’ancienne église d’Aizenay La

démolition de l’Église en 1910

La carte postale de droite n’a pas été produite par un éditeur local. Elle est très intéressante car elle a été prise au moment précis où l’extrémité de la flèche, tirée par des cordes est en train de tomber au niveau du sol, comme nous l’avons déjà vu faire précédemment aux Lucs-sur-Boulogne. Cette carte postale nous permet en outre d’apercevoir l’architecture du remplage du grand vitrail du chœur ainsi que le monumental retable baroque installé par devant. Après l’ouverture de la nouvelle église au culte le 27 décembre 1905, il était prévu de détruire l’ancien édifice. Cette entreprise de démolition commença au début de l’année 1910. On espérait encore à ce moment là pouvoir conserver le clocher pendant quelques temps. Malheureusement au cours de la déconstruction de l’église il montra des signes de faiblesse. Et de ce fait, il fut démoli à son tour au cours de l’été 1910. On fut donc obligé d’abriter les cloches récupérées, en attendant la construction d’un nouveau clocher, sous un hangar provisoire.

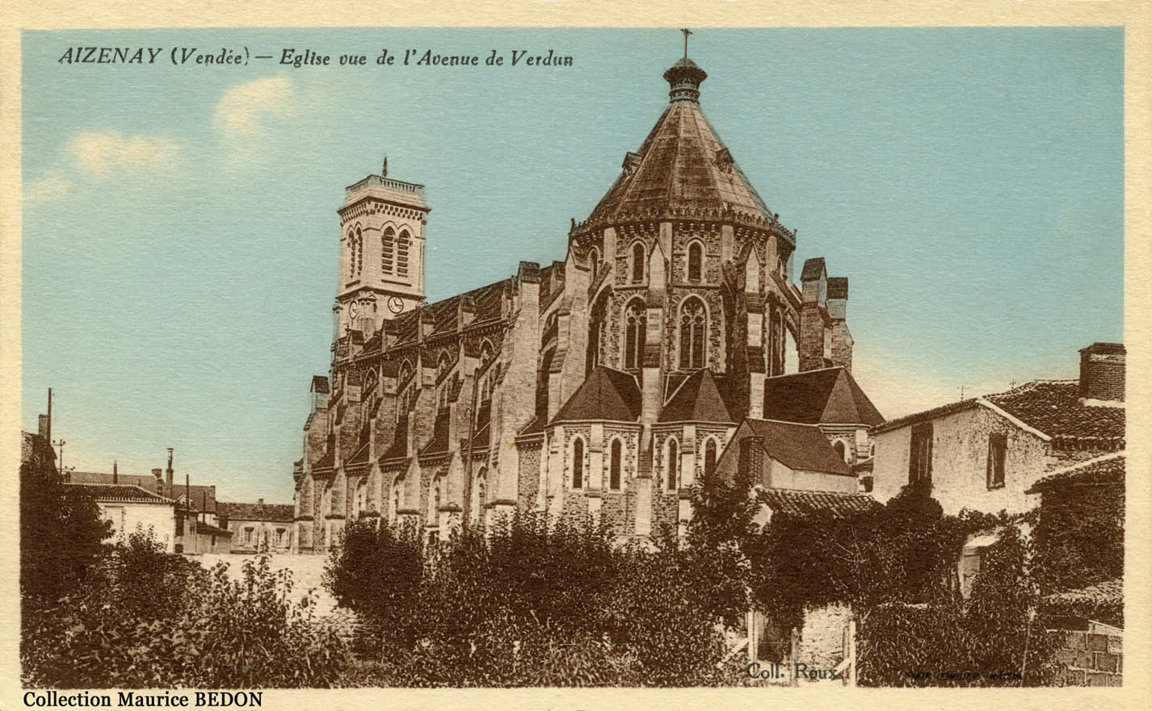

La nouvelle église d’Aizenay

La nouvelle église d’Aizenay

Pour sa nouvelle église la paroisse s’était adressée à l’architecte Alcide Boutaud qui avait déjà construit en Vendée l’actuelle église Notre-Dame de La Roche-sur-Yon en 1898, primitivement chapelle du couvent des pères de Chavagnes. Le devis de l’église, établi en 1901, prévoyait une dépense de 201 000 Francs. Les travaux débutèrent effectivement au début de l’année 1903.

La première pierre symbolique fut posée et bénie le 19 mars 1903.Ils s’achevèrent pour la bénédiction le 27 décembre 1905 donnée par S. E. Monseigneur Clovis Catteau évêque de Luçon. Toutefois pour des raisons financières certaines constructions avaient été différées comme le clocher et les absidioles. L’église était déjà très originale avec son absence de transepts et surtout son chœur en forme de rotonde surmontée d’un lanternon. A l’intérieur les colonnes surmontées de quatre petits piliers étaient une caractéristique du style personnel de l’architecte.

La première guerre mondiale fit attendre la reprise des travaux. Et c’est finalement en 1922 qu’un nouvel architecte Liberge édifia les absidioles autour du chœur et le clocher en 1926. La flèche d’une hauteur totale de 65 mètres qui avait été prévue ne fut jamais édifiée. On se contenta d’une tour beffroi de 45 mètres de hauteur avec un toit peu élevé. La carte postale ci-dessus a d’ailleurs été prise juste après ces travaux. Ainsi l'église d’Aizenay, qui possédait au XIXème siècle une élégante flèche, l’a perdue.

L’ancienne église de St

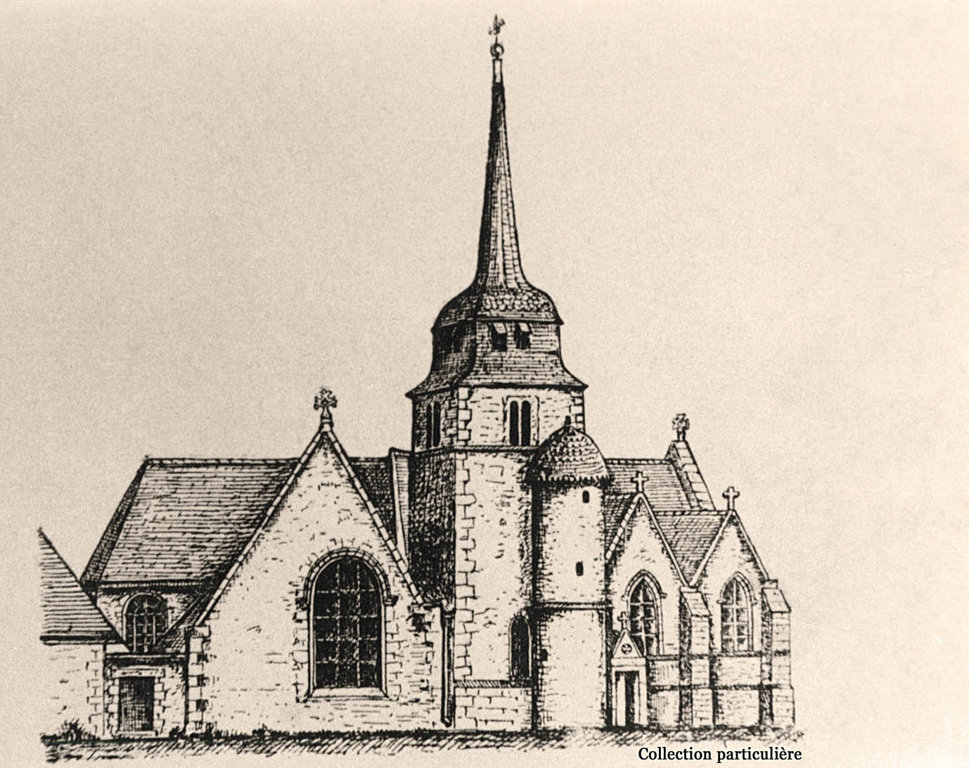

Etienne-du-Bois

L’ancienne église de St

Etienne-du-BoisCe beau dessin, qui a presque valeur de photo, est en tous cas le seul à nous restituer l’aspect de l’ancienne église de Saint Etienne-du-Bois dans le canton de Palluau. Contrairement aux deux précédentes, elle ne nous apparaît pas en mauvais état et présente des éléments intéressants, en particulier son clocher à bulbe datant du XVIIIème siècle. Sa destruction est regrettable et d’ailleurs l’abbé Paul Boutin avait eu beaucoup de mal à convaincre ses paroissiens de la nécessité de remplacer leur église par un nouvel édifice très coûteux.

La nouvelle église de St

Etienne-du-Bois

La nouvelle église de St

Etienne-du-Bois

Les travaux de construction de cette nouvelle église, commencés le 19 février 1900 ont été arrêtés en 1904. L’architecte Mathurin Fraboulet n’a rien conservé de l’ancienne église, même pas le beau clocher, alors qu’il a dû laisser la construction inachevée pour cause de problèmes financiers. Et là aussi la flèche du clocher manque et s’arrête curieusement. On peut penser que l’architecte aurait sans doute construit un étage supplémentaire au beffroi surmonté d’un dôme ovoïde polygonal comme à Chambretaud ou Saint Laurent-sur-Sèvre. On retrouve en effet, ici, de nombreuses autres caractéristiques de son style personnel : la juxtaposition du style gothique et des formes romanes, ou bien les voussures du portail montant au dessus le vitrail central pour former une sorte de porche. Il a tout de même conservé la crypte romane en construisant le nouvel édifice par dessus.

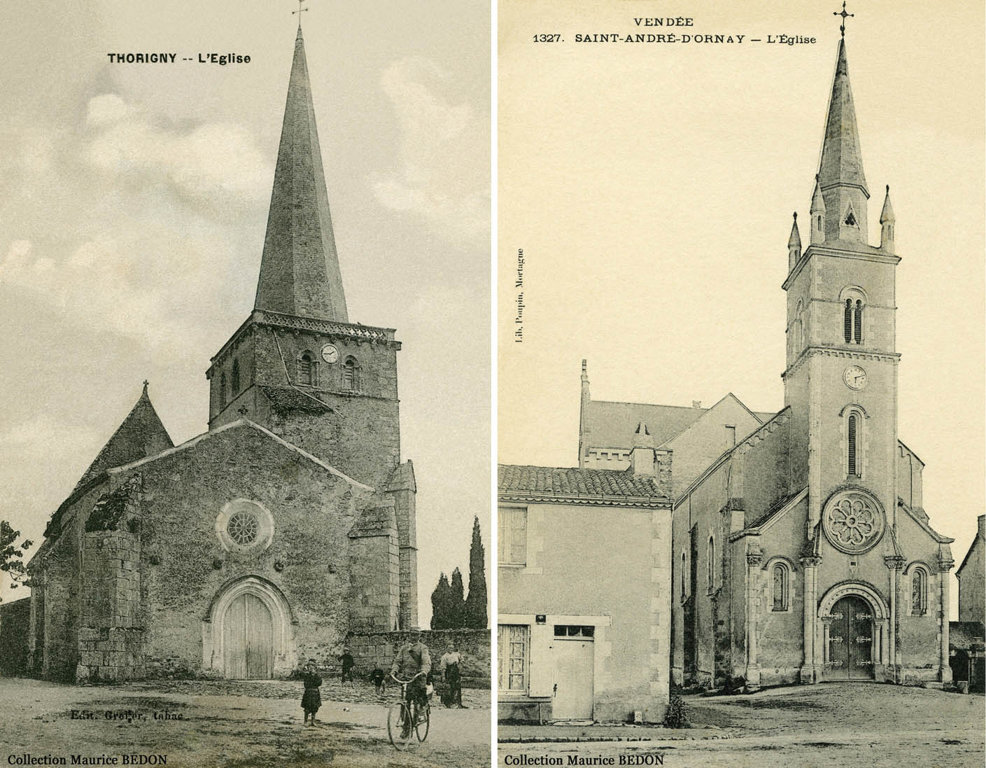

L’Église de Thorigny L’Église de St

André-d’Ornay

L’Église de Thorigny L’Église de St

André-d’OrnayLa carte postale de gauche, dont on ne connaît pas le photographe, a été éditée par Greliet Tabacs vraisemblablement vers 1905. Elle représente l’ancienne église Saint Denis de Thorigny dans le canton de La Roche-sur-Yon sud. A cette date le cimetière s’étendait encore sur le côté de l’église. L’essentiel de l’église aurait été construit au XIVème siècle, saccagé et incendié pendant les guerres de religion. La nef a bien perdu sa voûte à cette occasion et deux pignons de hauteur inégale en rappellent le souvenir. Le clocher massif a été ajouté au XVIème siècle le long de la façade sud de la nef, pendant les restaurations. En 1845 on avait couronné cette tour par une flèche hexagonale légèrement vrillée, en bois recouvert d’ardoises. Or, le 20 décembre 1911, sous l’effet d’un violent vent d’orage cette flèche s’abattit brutalement. Elle a ensuite été simplement remplacée par un toit à quatre pentes en tuiles caché par la balustrade ouvragée.

La carte postale de droite nous montre l’église Saint André de St André d’Ornay, située depuis 1964 dans la commune fusionnée de La Roche-sur-Yon. Le conseil de fabrique de cette paroisse avait fait tout d’abord construire une église en 1854 par l’architecte Bassereau. Chargé d’agrandir cet édifice en 1895, son célèbre collègue yonnais Joseph Libaudière y ajouta des transepts et un chœur. Ces derniers sont d’une hauteur sans rapport avec le reste de l’église. On peut en déduire qu’il pensait refaire l’ensemble de l’église ultérieurement, mais cela n’a pas été le cas. Finalement, il n’a pas touché au clocher avec sa toute petite flèche entourée de quatre curieux pinacles. Victimes eux aussi des intempéries, ils ont été remplacés par une simple toiture en tuiles à quatre pentes toute aussi élégante.

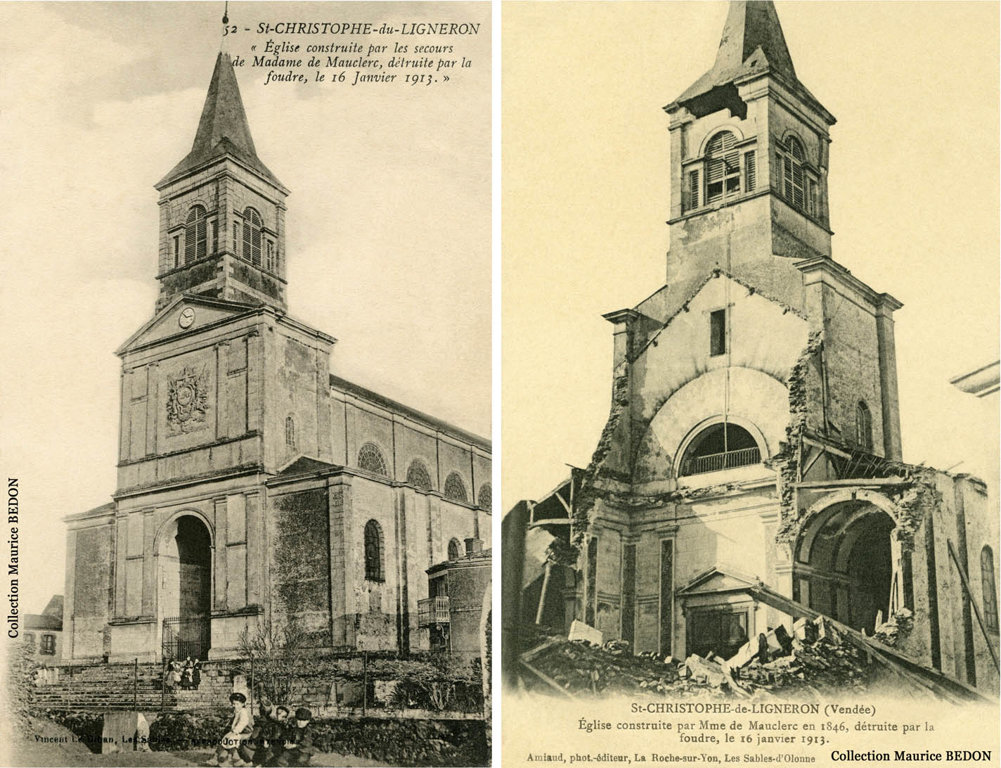

L'ancienne église de St

Christophe-du-Ligneron L’église détruite par la foudre en 1913

L'ancienne église de St

Christophe-du-Ligneron L’église détruite par la foudre en 1913 La carte postale de gauche représente l’ancienne église de Saint Christophe-du-Ligneron (canton de Palluau) qui avait été reconstruite sous le règne de roi Louis-Philippe Ier, de 1838 à 1846 par l’architecte diocésain Jean Firmin Leveque, grâce aux aides financières de Madame de Mauclerc. Un porche rond encadré de quatre pilastres ioniques, un deuxième niveau, comprenant aussi des pilastres et une large sculpture, étaient surmontés d’un grand fronton triangulaire. La façade se terminait par une tour surmontée d'une flèche à huit pentes en bois et ardoises, s’élargissant à la base pour former un carré. La tour était éclairée de trois baies avec abats-sons sur chaque face, celle du centre étant la plus haute. Cette disposition très caractéristique de l’architecture de l’époque, l’est aussi du style personnel de cet architecte. On le retrouve plus ou moins dans toutes ses églises comme à Saint Vincent-Sterlanges (1845) et à l’identique à Pissotte (1836) et à Sainte-Hermine (1847). Cette carte postale est en fait un retirage du cliché d’origine photographié par Vincent Le Bihan des Sables d’Olonne vers 1908. Il a été ainsi refait peu après la catastrophe en 1913 (Vincent Le Bihan mobilisé en 1914 est mort pour la France en 1915, à l’âge de 29 ans).

La carte postale de droite a été prise précisément au lendemain du 16 janvier 1913, jour qui a vu la destruction de l’église par la foudre. On peut mesurer sur cette photo et une autre de la même série, l’ampleur des dégâts. Le clocher est en mauvais état mais la nef et les bas côtés sont totalement dévastés, les toitures arrachées, les voûtes écroulées. L’église semble déjà difficilement réparable, on optera pour une reconstruction radicale. Ces deux cartes postales sont signées : « Amiaud phot.-éditeur, La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne ». Or à cette date il y a trois photographes dans la famille : Émile le père photographe rue Lafayette à La Roche-sur-Yon, Lucien le fils ainé (le plus célèbre) éditeur installé aux Sables d’Olonne à partir de 1903 et René le dernier fils, qui en 1913 travaille encore avec son père à la Roche et va tenir la succursale des Sables, avant de s’installer à son compte comme son frère. C’est donc lui l’auteur de ces deux cartes postales et nous n'en connaissons peu d'autres réalisées par lui.

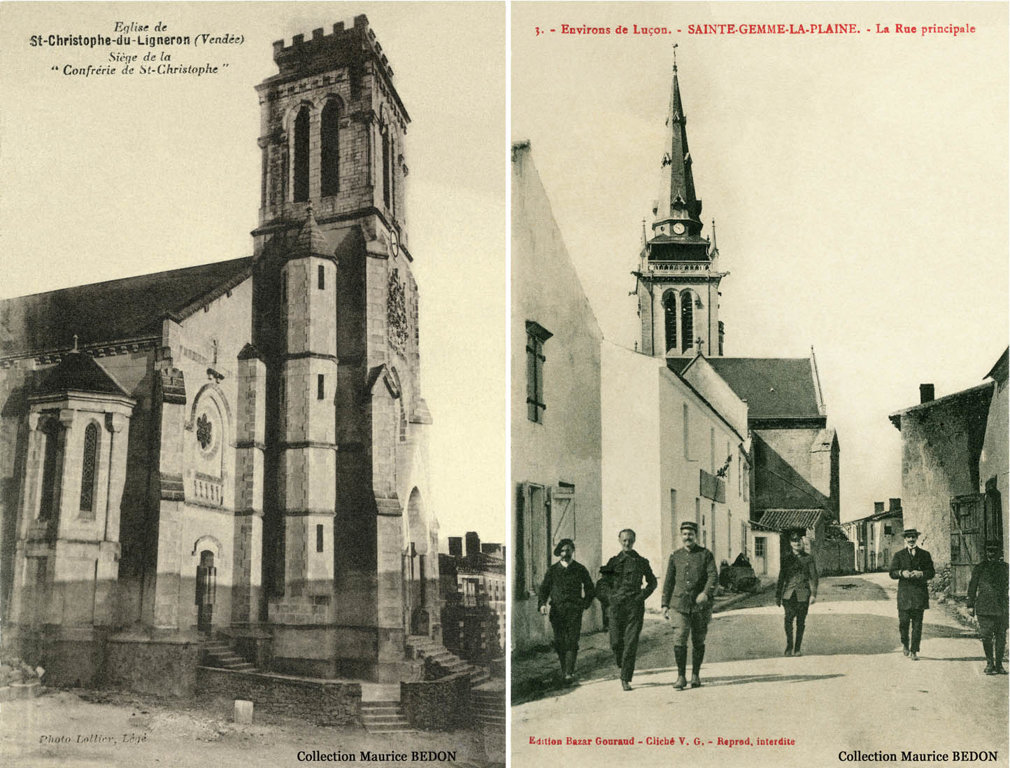

La nouvelle église de St

Christophe-du-Ligneron Le clocher de l’église de St Gemme-la-Plaine

La nouvelle église de St

Christophe-du-Ligneron Le clocher de l’église de St Gemme-la-Plaine La carte postale de gauche représente la nouvelle église de Saint Christophe-du-Ligneron. La reconstruction de l’église envisagée dès 1913 dut attendre la fin de la guerre de 1914-1918 pour se concrétiser. Pendant toute la durée de la première guerre mondiale et même après, les paroissiens durent se contenter d’un lieu de culte provisoire installé dans une grange. Les travaux ne reprirent qu’en 1923 pour ne se terminer qu’en 1934. L’architecte luçonnais Léon Ballereau fils avait été choisi pour en dresser les plans. Et elle fut ainsi la dernière église de style néo-gothique en Vendée. Ballereau n’a pas construit de flèche mais seulement une tour crénelée en guise de clocher. En revanche il a réinstallé sur la façade la grande sculpture représentant l’adoration de l’hostie par les anges qui figurait déjà sur l’ancienne église.

La carte postale de droite nous montre l’église de Sainte Gemme-la-Plaine dans le canton de Luçon. L’église de cette paroisse avait été construite aux XIVème et XVIIème siècles. En 1899 l’architecte luçonnais Léon Ballereau fils (le même que ci-dessus) avait été chargé des réparations et aménagements de cette église. Il avait alors restauré la tour du clocher et ajouté au dessus cette flèche à étages construite en bois recouvert d’ardoises qui n’était pas sans intérêt. Malheureusement elle s’est écroulée en même temps que la balustrade lors d’une violente tempête en 1931. Pour la remplacer, on a simplement ajouté un étage au clocher et on l’a recouvert d’un petit toit.

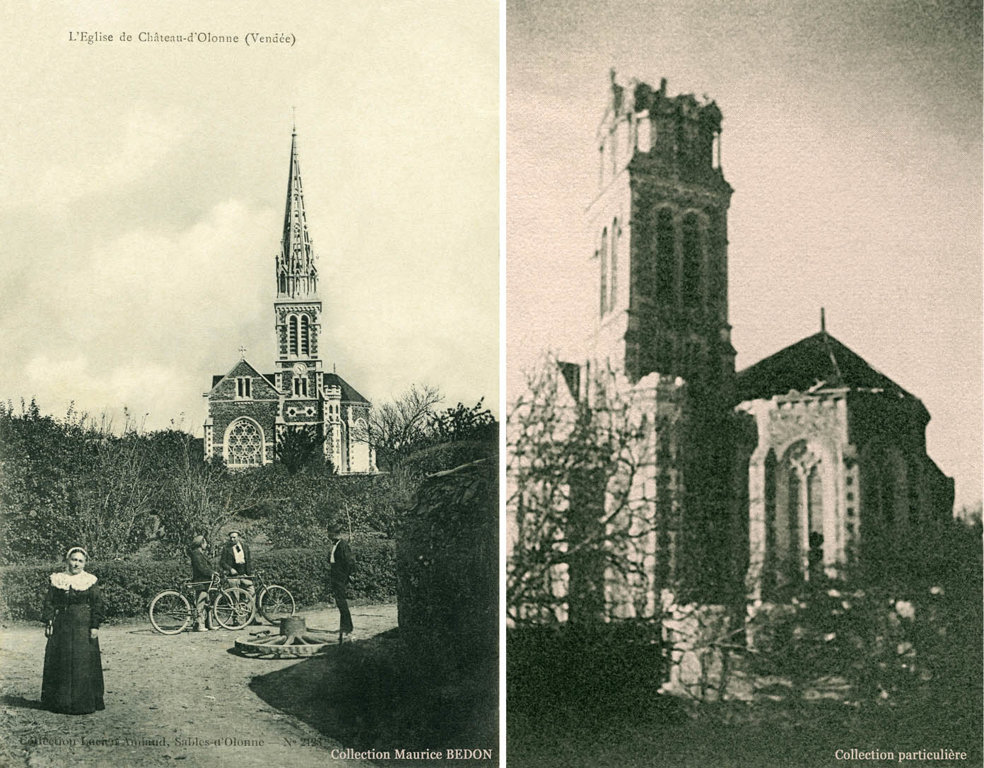

L’église de Château-d’Olonne L’église

après la tempête de 1943

L’église de Château-d’Olonne L’église

après la tempête de 1943

La carte postale de gauche représente l’église Saint Hilaire de la paroisse du Château-d’Olonne (canton des Sables d’Olonne) et a été réalisée par Lucien Amiaud photographe aux Sables d’Olonne. Elle porte le numéro 2128 et est donc datée de 1906. L’église primitive du Château-d’Olonne avait été reconstruite de 1787 à 1788 et sa nef est d’ailleurs un rare exemple de l’architecture religieuse du XVIIIème siècle en Vendée. A cette date, le chœur et le vieux clocher roman avaient été conservés. Toutefois en 1901 une nouvelle campagne de travaux dirigée par l’architecte luçonnais Léon Ballereau fils avait entrainé la construction de deux transepts, un chœur et un clocher néogothique assez discordants avec le reste de la construction. La flèche du clocher, particulièrement ajourée et élevée à 50 mètres de hauteur, était très intéressante. Sur ce cliché, la nef ancienne plus basse n’est pas visible.

La photo de droite a été prise en 1943 juste après la chute de la flèche sur le chœur de l’église. En effet, cette dernière avait été ébranlée et sans doute endommagée par un bombardement qu’avait subi la commune en 1942. L’année suivante le 12 janvier 1943 elle fut totalement abattue par une violente tempête. Après la seconde guerre mondiale, les voûtes percées du chœur ont été restaurées, par contre la flèche n’a pas été remontée. La tour du beffroi est recouverte d’une petite toiture en ardoises à quatre pentes.

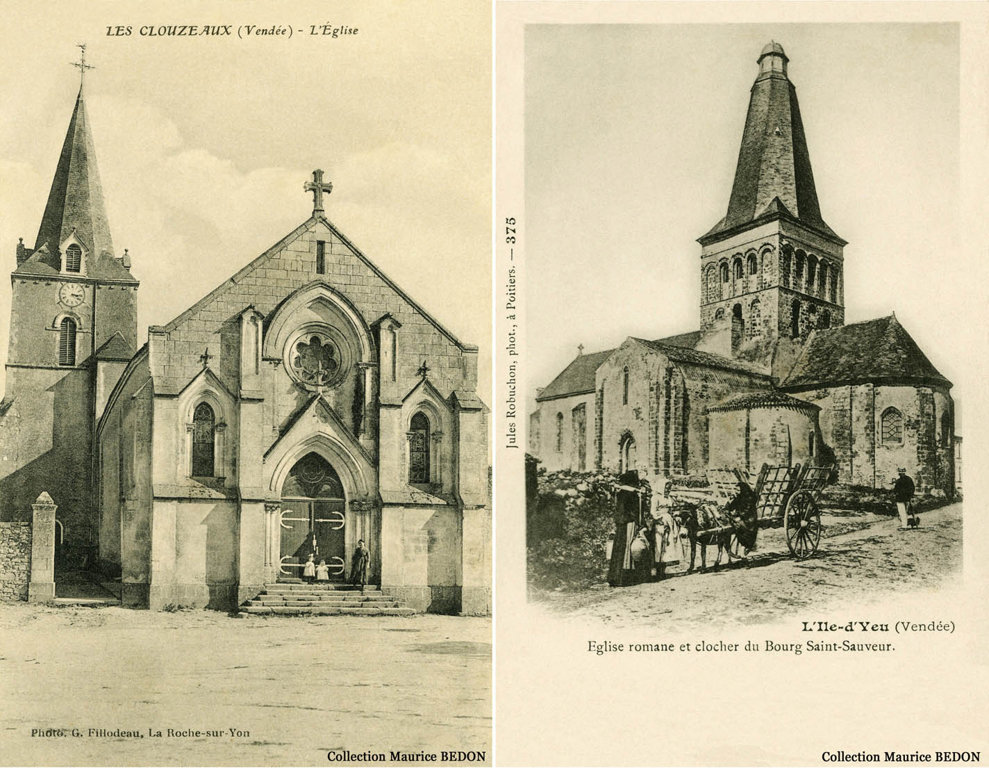

L’Église des Clouzeaux vers

1908 L’Église Saint Sauveur de

l’île d’Yeu

L’Église des Clouzeaux vers

1908 L’Église Saint Sauveur de

l’île d’Yeu La carte postale de gauche a été éditée par G. Fillodeau photographe à La Roche-sur-Yon, qui a réalisé quelques cartes de cette ville et des communes circonvoisines. Elle représente l’église Saint Pierre dans la commune des Clouzeaux vers 1908. Cette petite église a connu de nombreux avatars au cours de son histoire. Construite au XIIème siècle, incendiée pendant les guerres de religion, elle a été réparée plusieurs fois au cours du XIXème siècle en 1819 et en 1858. La façade actuelle date de cette deuxième campagne de travaux. Le 19 mars 1861, un ouragan enleva la flèche du clocher (en bois recouvert d’ardoises). Toutefois celle-ci fut reconstruite à l’identique en 1905 (à cette date on réparait les clochers !). Hélas, le 7 janvier 1948 une des lucarnes en pierre de la flèche se détacha et s’abattit sur le chœur de l’église. Par mesure de sécurité, le clocher fut alors démonté. Les cloches (1878) ont alors été abritées sous un auvent provisoire en attendant la construction d’un nouveau clocher. Soixante huit ans plus tard, elles attendent toujours !

La carte postale de droite est un document précieux parce qu’elle a été réalisée par le célèbre photographe et artiste Jules Robuchon en réutilisant un ancien cliché datant de 1890 environ. Elle représente l’église Saint Sauveur de l’île d’Yeu au XIXème siècle. Cet édifice religieux a été construit aux XIème et XIIème siècles. Une première flèche effilée avait été remplacée en 1774 par celle-ci, constituée d’une charpente octogonale recouverte d’ardoises et surmontée d’un lanternon servant de vigie et d’amer pour la navigation. Elle a été abattue par la foudre le 2 novembre 1953 et on a préféré ne mettre à sa place qu’une toiture basse en tuiles comme ce devait être le cas à l’origine. On peut tout de même regretter cette intéressante flèche dans le paysage ilien.

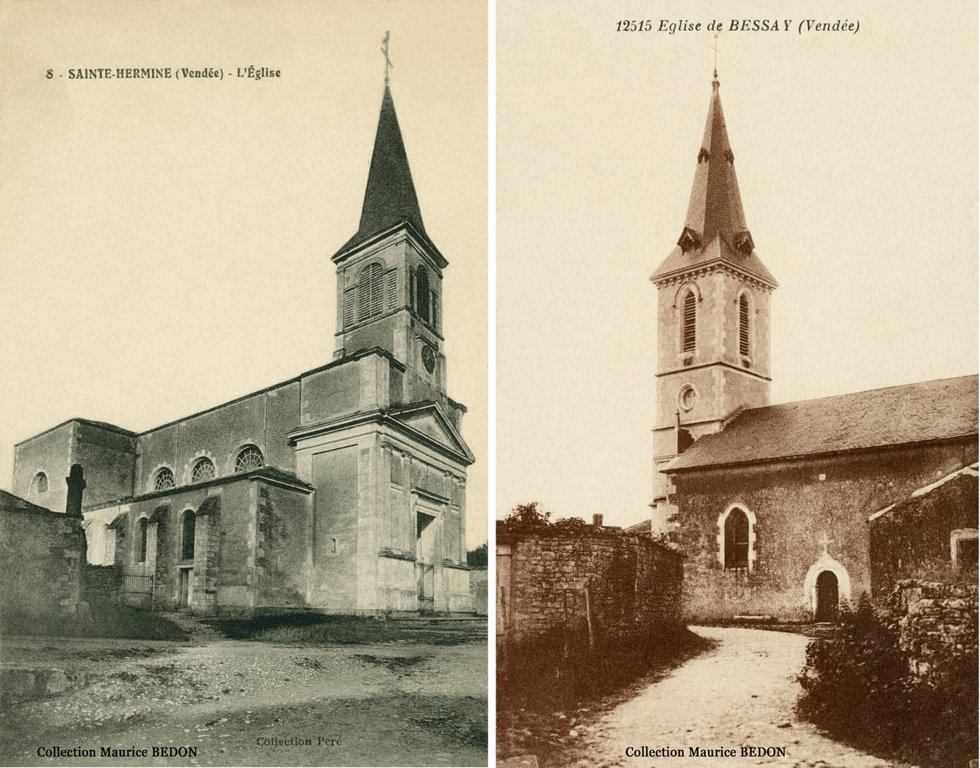

L’Église de Sainte

Hermine l’Église de Bessay

L’Église de Sainte

Hermine l’Église de BessayLa carte postale de gauche nous présente l’église Notre-Dame de Sainte Hermine. Celle-ci, comme l’ancienne de St Christophe-du-Ligneron que nous avons vu plus haut, a été construite par l’architecte Leveque durant la première moitié du XIXème siècle (1847). On y retrouve les mêmes caractéristiques : le fronton, les pilastres, les formes sévères, les vitraux semi-circulaires de la nef, le beffroi aux trois baies inégales et la flèche octogonale recouverte d’ardoises. Malheureusement cette flèche, visible sur la carte postale ci-dessus, a été abattue par la tempête du 13 février 1972. Depuis cette date, elle a été remplacée par une toiture-chapeau en tuiles et ici c’est bien dommage. En effet cette église, comme quelques rares exemples dans le département, était parfaitement caractéristique du style classique en honneur avant le déferlement du néogothique au milieu du XIXème siècle. Maintenant elle a perdu une grande partie de son cachet.

La carte postale de droite nous montre le clocher de la modeste église Saint Jean-Baptiste de Bessay, dans le canton de Mareuil-sur-Lay. Celle-ci a été construite par l’architecte luçonnais Léon Ballereau fils en 1894 et son clocher a été terminé seulement en 1915. La flèche a été emportée par la même tempête qui avait abattu celle de Sainte Hermine, le 13 février 1972. La flèche qui s’était écroulée sur la nef n’a été remplacée que par une petite toiture en tuiles. Mais les malheurs du clocher ne s’arrêtent pas là. Il a fallu le restaurer de nouveau en 1992 car il a été victime d’un incendie consécutif à l’orage.

L’ancienne église de Vix

L’ancienne église de Vix Cette belle carte postale éditée par Raymond Bergevin père photographe à La Rochelle représente, vers 1905, une sortie de messe sur la place de Vix, ou plutôt de vêpres car la population est presque exclusivement féminine. Elle nous permet surtout de revoir l’église Notre-Dame de Vix (canton de Maillezais), aujourd’hui détruite. Du bâtiment primitif, il ne nous reste aujourd’hui que le chevet roman datant du XIIème siècle. La nef avait été reconstruite (très simplement et à l’économie) en 1830 et on y avait ajouté un clocher assez élevé, pourvu d’une flèche en ardoises. En 1869, durant l’ère néogothique, une reconstruction totale de l’édifice avait été envisagée mais n’avait pas abouti pour des raisons financières. Seulement, lors de la même fameuse tempête du 13 février 1972, elle a été considérablement fragilisée et a du être fermée. Le choix a été fait de la détruire (à l’exception du chœur) et d’en construire une nouvelle en 1974. Cette dernière est dite de style finlandais, c’est dire qu’elle n’a rien de commun avec l’architecture régionale. C’est un simple bâtiment moderne qui ressemble à une salle polyvalente communale. Le clocher n’est qu’une haute potence extérieure en béton où sont accrochées les trois cloches (deux, de 1897 et de 1930, ont été récupérées dans l’ancien édifice). L’église de Vix a donc, elle aussi, perdu sa flèche et même son clocher.

Chantonnay le 29 novembre 2016

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée