LA CAPTURE DE CHARETTE (23 Mars

1796)

En ce début d’année 1796, après les combats et les redditions successives,

le chevalier François Athanase Charette de la Contrie n’a plus autour de lui

qu’une poignée de derniers fidèles et est constamment pourchassé par près de 30 000

soldats républicains. Le général Hoche avait d’ailleurs demandé au général

Grigny « Tâchez de prendre Charette,

ne lui laissez aucun repos. Employez les ruses…. ». Cerné de partout,

il se trouve dans un périmètre de plus en plus restreint aux alentours de

Rocheservière, contrée qui lui est favorable et où il a ainsi moins de chance

de se faire trahir.

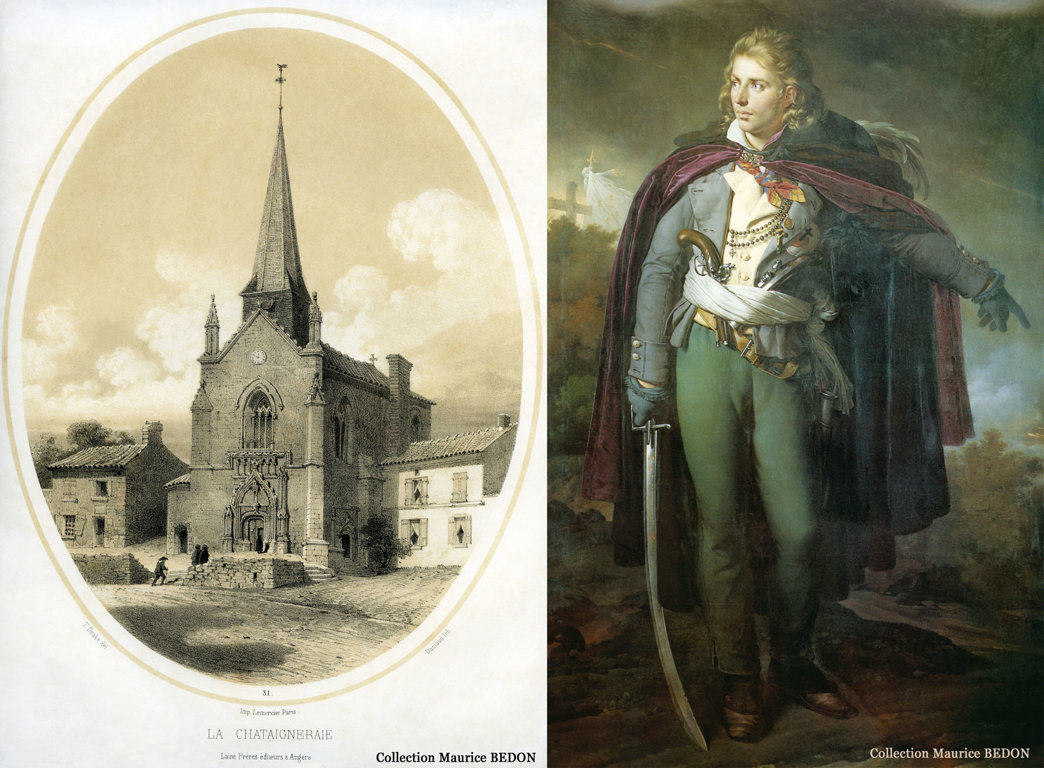

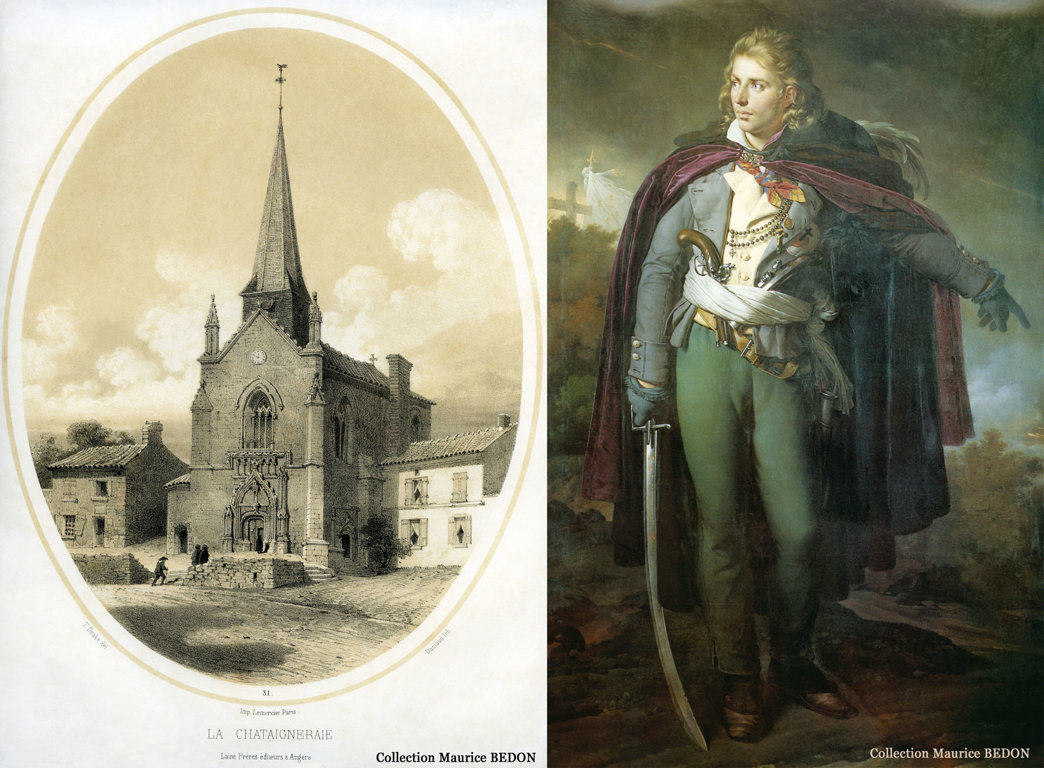

1. Charette, tableau de J. Baptiste

Paulin-Guérin (1826) 2. Charette d’après un dessin du XIXème

Il a bien reçu une proposition de rencontre émanant du citoyen Guinel,

aide de camp du général Grigny, en vue d’une suspension d’armes. Le rendez-vous

est prévu à la cure de Mormaison le 21 mars 1796 à 9 heures du matin (1er

germinal de l’an IV). La proposition lui est parvenue par l’intermédiaire (en

toute innocence) d’Amiaud, l’ancien vicaire de cette paroisse. Flairant de loin

le guet-apens, il s’est bien gardé de s’y rendre mais se trouve néanmoins toujours

dans les parages. Le lendemain 22 mars, il se heurte à la colonne commandée par

l’adjudant-général Mermet près de Saint-Philbert-de-Bouaine. Réussissant à

s’échapper avec 45 hommes environ, il parcourt à pied à peu près quatre lieues (16 km) en direction des

Lucs-sur-Boulogne.

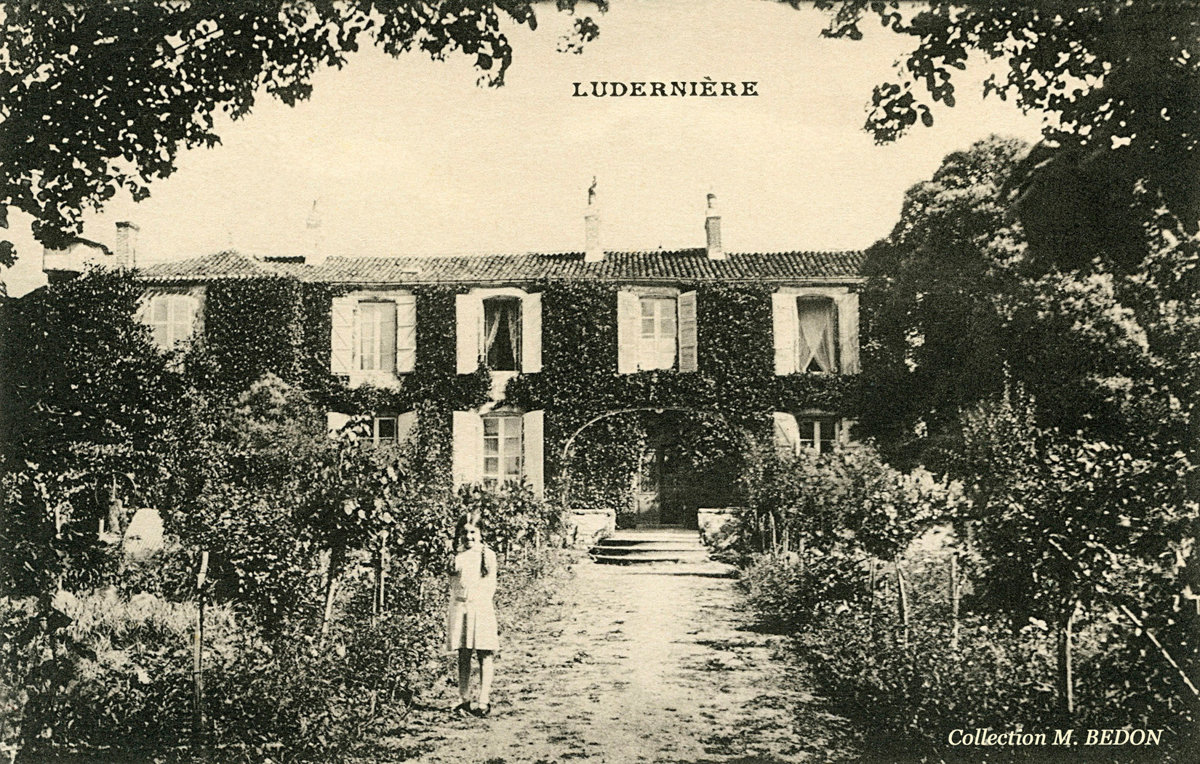

De cette manière, il se présente avec ses hommes en fin de journée chez

Jean Delhommeau à la métairie de la Pellerinière,

située au nord de la commune des Lucs. Il est trempé jusqu’aux os et harassé de

fatigue. Après s’être séché devant le feu, il s’endort sans savoir qu’il s’agit

là de sa dernière nuit d’homme libre. Le lendemain matin 23 mars 1796,

autrefois jour du Mercredi Saint, mais aujourd’hui 3 germinal de l’an IV de la

République, il déjeune d’un frugal repas d’œufs durs à 7 heures du matin quand

la sentinelle prévient de l’approche de Bleus. Ils arrivent, en effet, par le

village voisin des Gâts, les soldats du commandant Gauthier, qu’ils croyaient

avoir semé la veille. Il faut partir et très vite :

- « Allons, mes braves enfants, c’est

ici qu’il faut se battre jusqu’à la mort et vendre chèrement sa vie ».

Accompagné des soldats

qui lui restent, il se dirige vers le Nord-Est et va franchir la rivière la

Boulogne à la chaussée du moulin à eau de Gâtebourse.

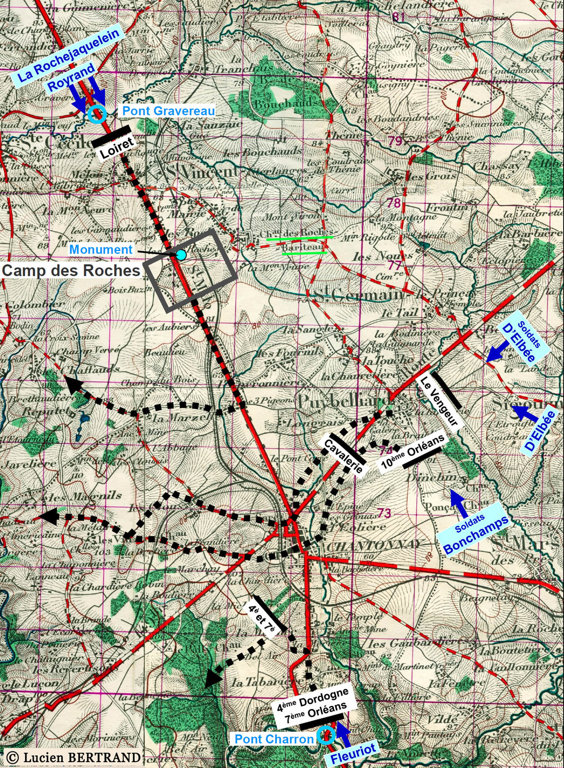

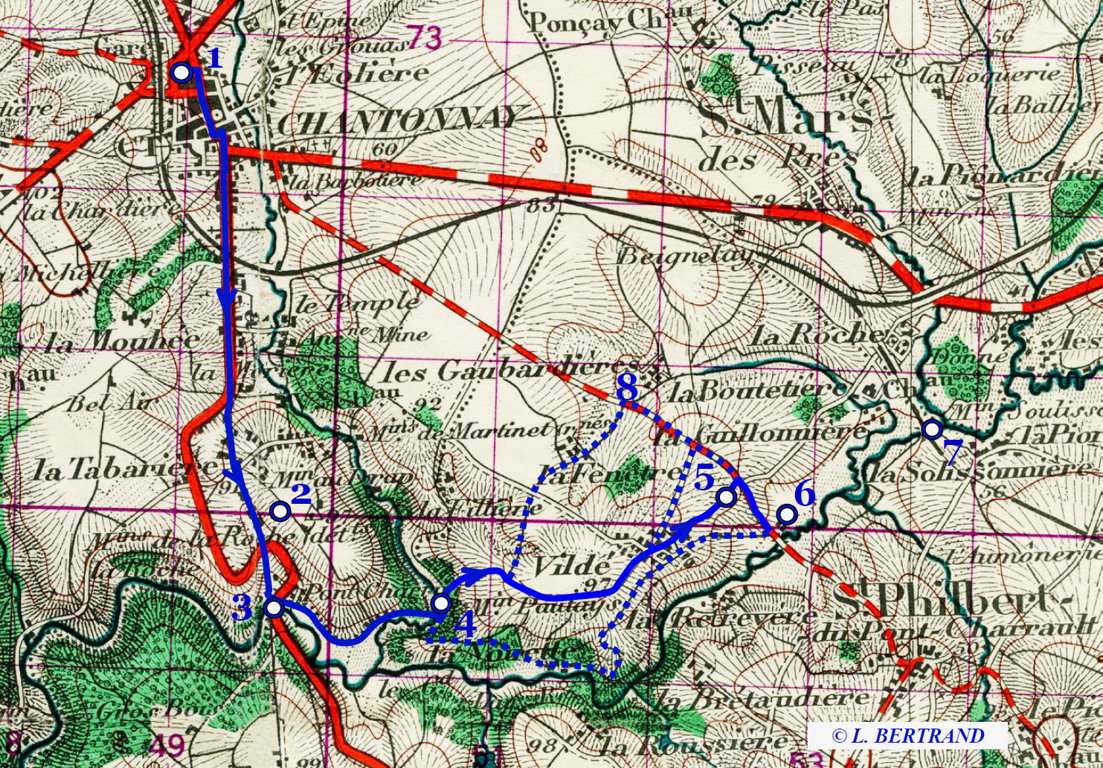

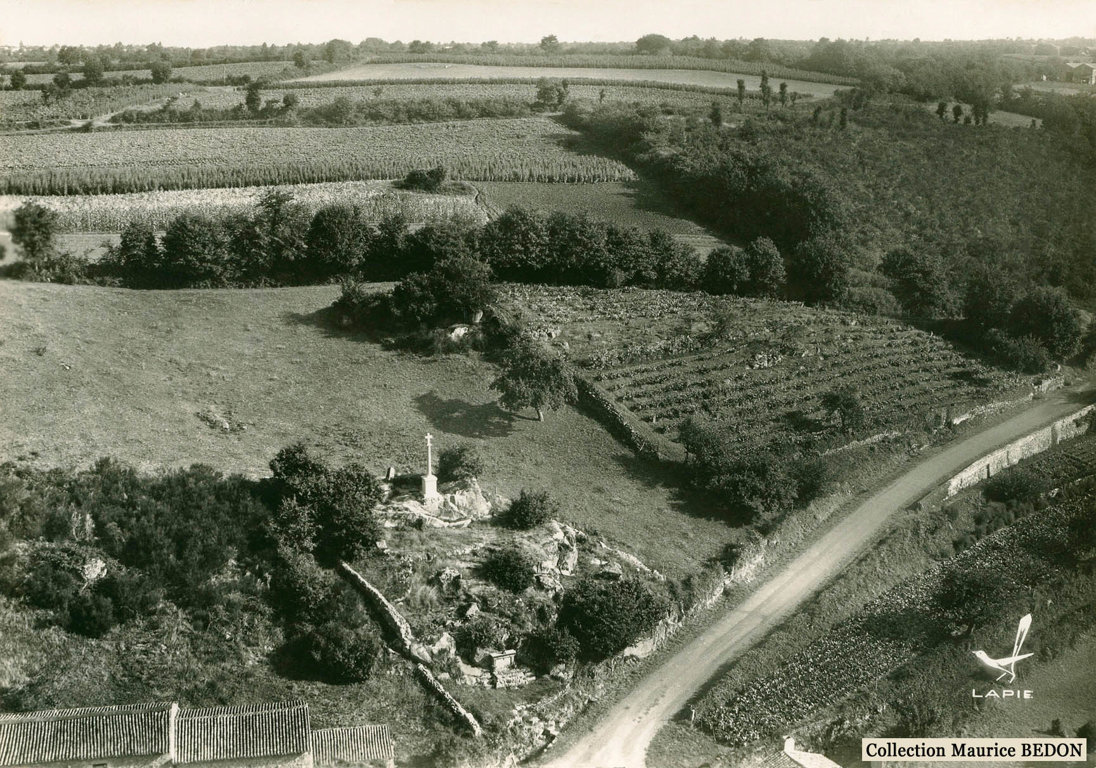

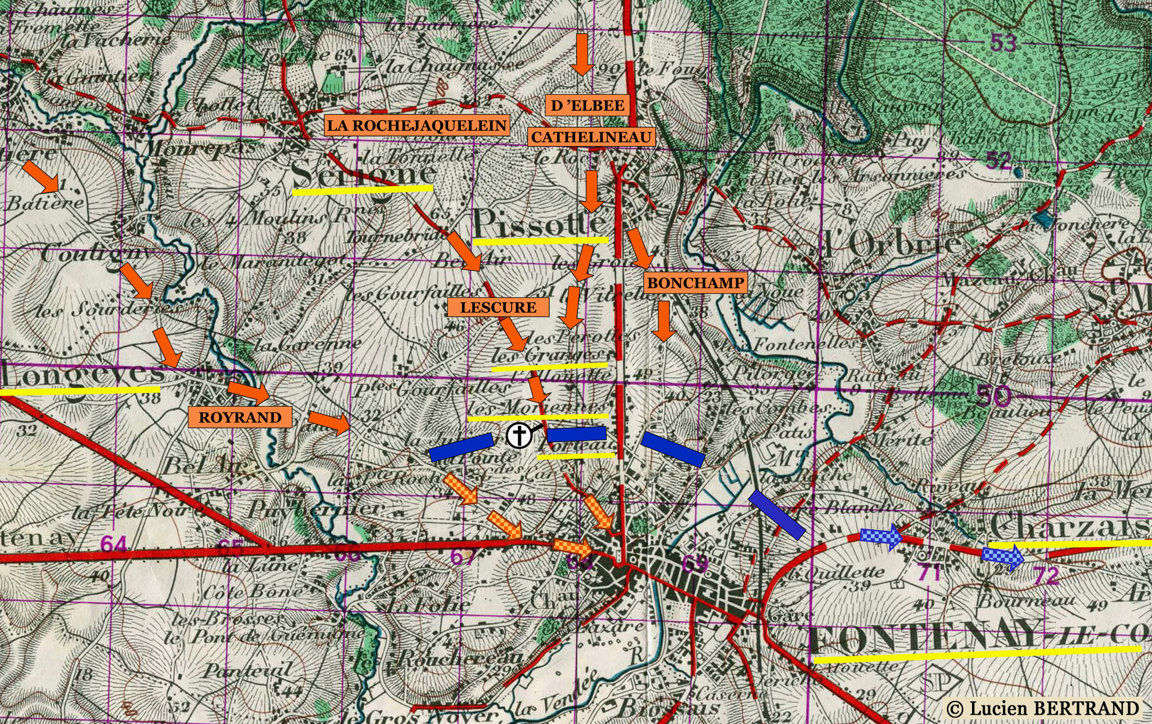

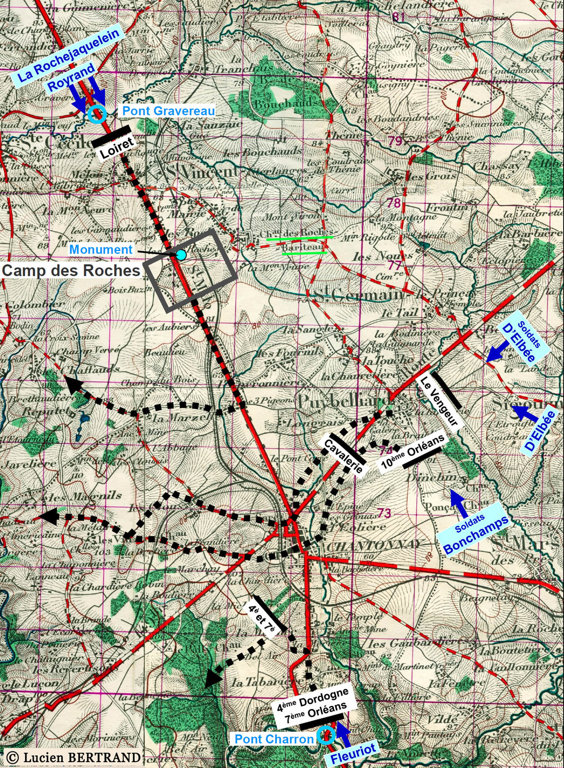

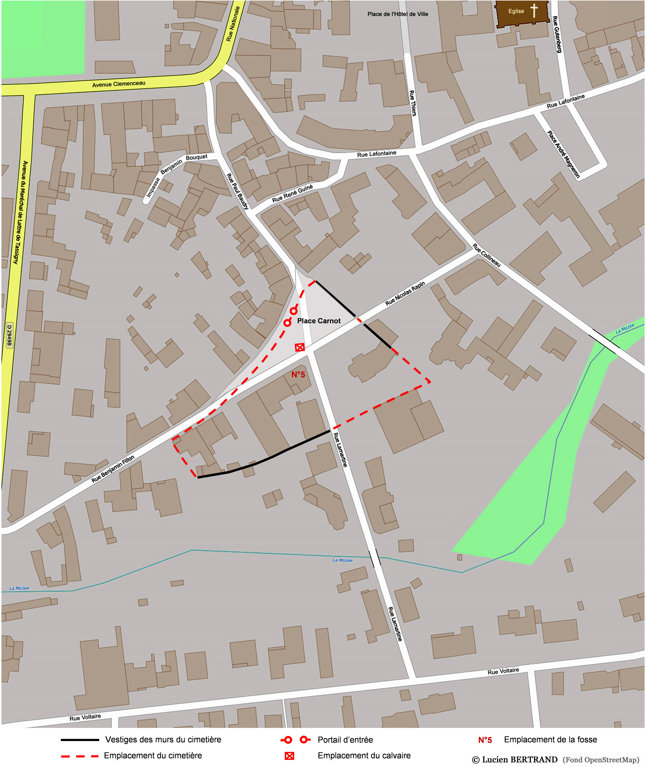

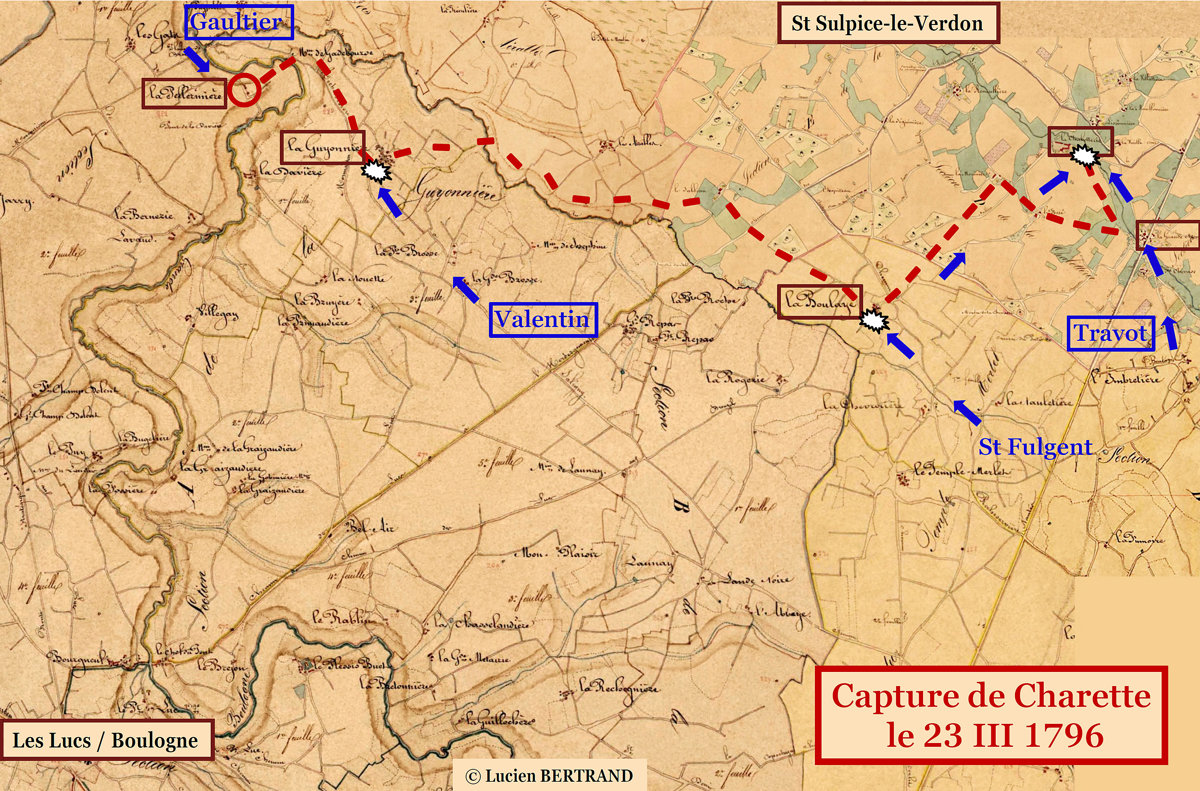

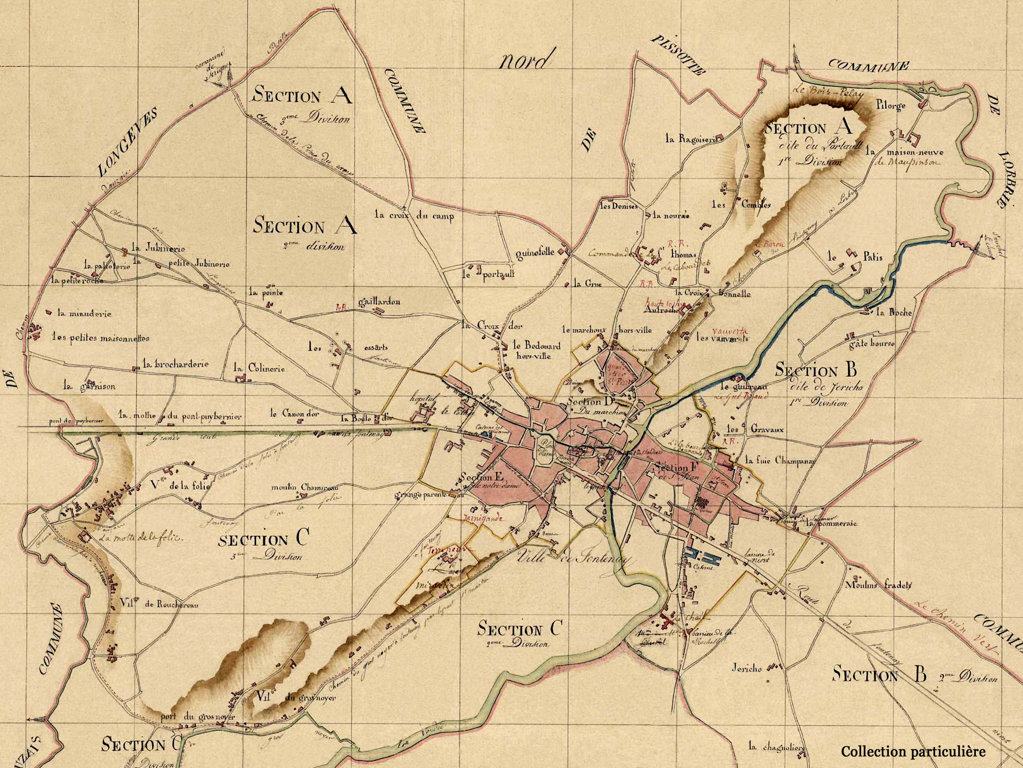

Le parcours de Charette avant sa capture.

Ensuite, à partir de cet endroit, il s’enfuit en sautant des « échaliers »

et en passant dans des chemins creux. Les Bleus semblent avoir disparu :

-« Allons, ils ne nous auront pas cette

fois encore ».

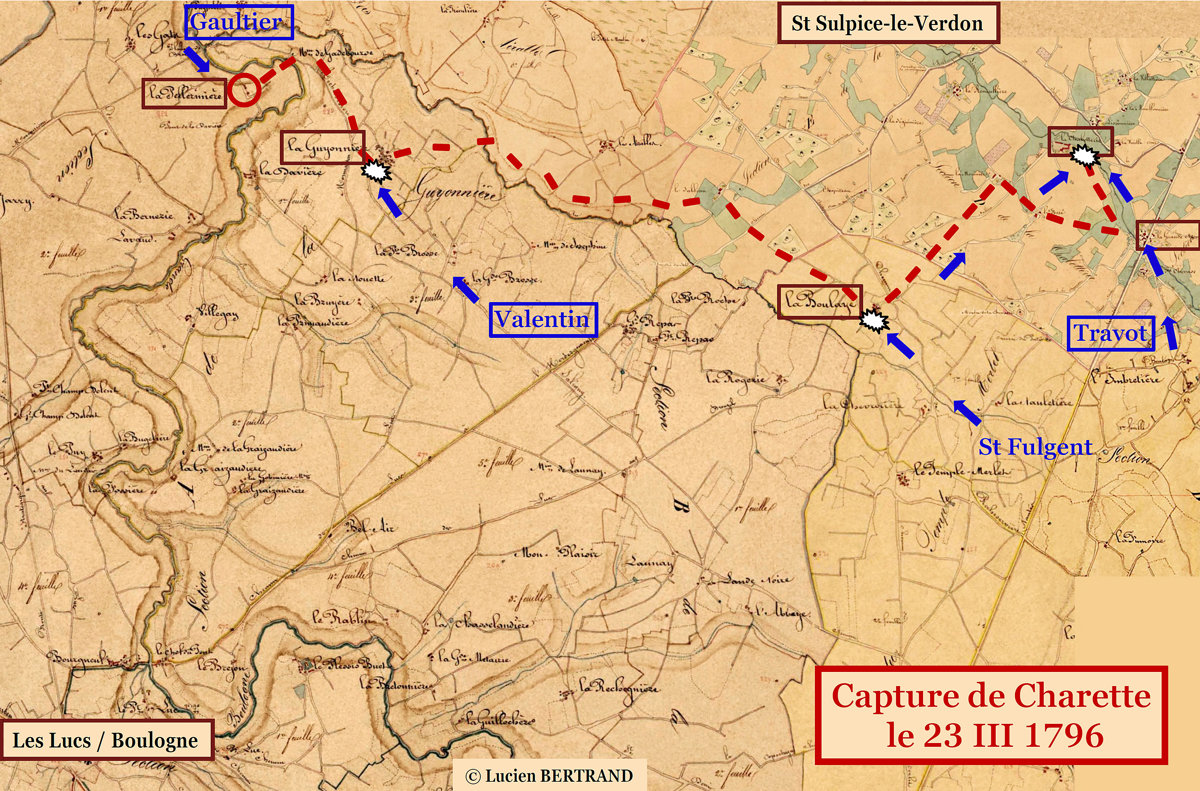

Il descend alors plus sereinement par le chemin se dirigeant vers La

Guyonnière. Mais, arrivé au bout du village, il se trouve nez à nez avec un

groupe d’autres soldats bleus. Il s’agit cette fois-ci de la demi-brigade des

Vosges commandée par l’adjudant général Valentin, forte d’une centaine d’hommes

et venant des Lucs-sur-Boulogne. Le combat est inévitable et il commence à

s’engager dans le village.

Charette est la véritable cible des tireurs, car il est reconnaissable

au panache blanc de son chapeau. Un des soldats de sa troupe, Pfeiffer, lui

demande alors son chapeau et sans attendre la réponse, il s’en empare et le met

sur sa propre tête. Ce geste héroïque lui coûte la vie. Il est tiré à vue,

abattu et les soldats s’acharnent déjà sur lui, certains de la victoire. Ils

doivent toutefois déchanter, ce n’est pas Charette. Tout en tirant sur leurs

adversaires, les Vendéens perdent certains des leurs, mais réussissent tout de

même à se dégager. Ils disparaissent dans la nature et partent en direction du

ruisseau de « la Rue ».

Après avoir franchi ce petit cours d’eau, l’objectif de Charette est de

se diriger vers l’Est pour atteindre la forêt de l’Essart dans la commune de

Saint-Denis-la-Chevasse qui pourrait constituer un abri sûr. Il emprunte des

chemins qui suivent plus ou moins le tracé de la rivière. Il arrive ainsi à la

ferme du Sableau avec deux des siens

et il y reste quelques instants pour se reposer. Cette halte est de courte

durée car Valentin et cinq grenadiers y arrivent déjà. Dans la précipitation de

son départ, Charette oublie ses deux pistolets sur la table. Et la course

reprend toujours en direction du bois des Essarts vers l’Est.

Ses soldats regroupés, il arrive maintenant au village de La Boulaye. Il est onze heures et demie

du matin environ quand il a une nouvelle surprise : à cet endroit il se heurte

à un détachement de 80 hommes du bataillon le Vengeur commandé par Dupuis, chef

de poste à Saint Fulgent. Quelques coups de feu sont échangés sans résultat et Charette,

une fois encore, réussit à s’échapper mais est obligé de changer de direction. Les

Vendéens partent maintenant vers le Nord dans la direction du château de la Chabotterie.

(Cf. Plan ci-dessus)

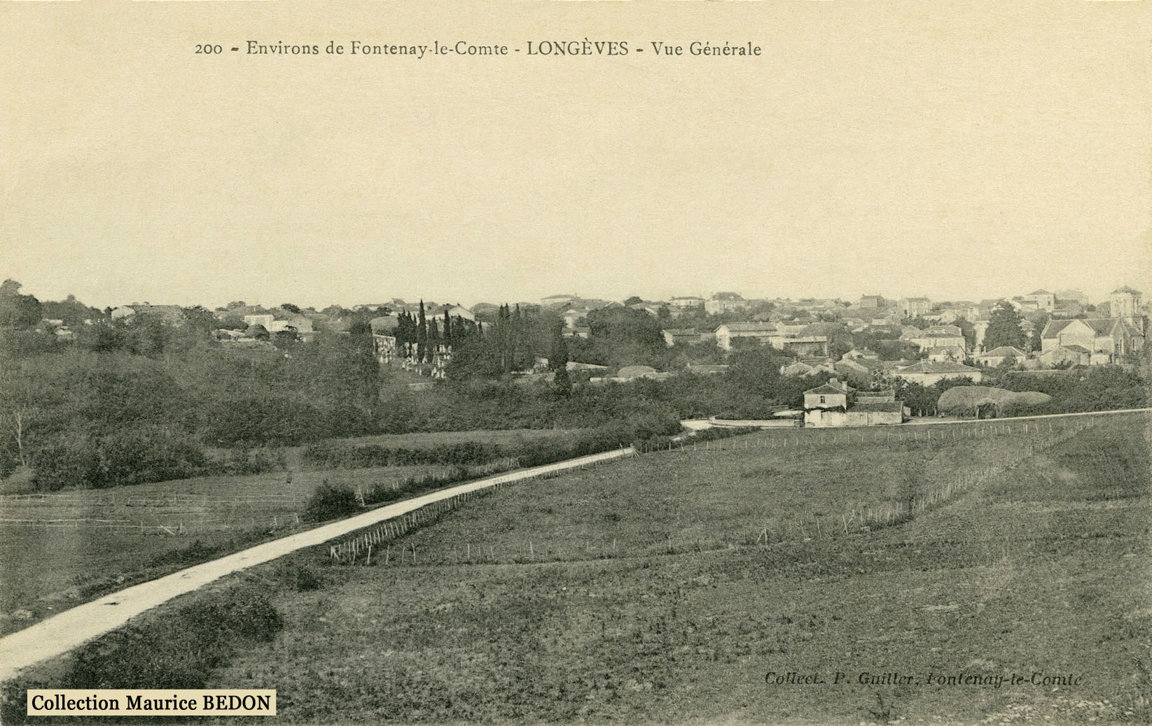

Le Village de la Chevasse vers 1910.

Néanmoins, l’objectif de Charette reste toujours de se diriger vers le

bois de l’Essart, maintenant pas trop éloigné. Aussi, arrivé à la ferme des Morinières, les Bleus semblant avoir

été semés, il reprend la direction Est et traverse ainsi la ferme du Fossé. Et

dans la même direction il arrive ainsi sans difficultés au village de La Grande Chevasse. A cet endroit il

prend le temps de manger un morceau de pain dans une des maisons et s’apprête à

prendre la direction du village de l’Imbretière. Quand tout à coup la

sentinelle aperçoit sur le chemin une troupe de soldats venant de cet endroit

et se dirigeant vers eux. Il s’agit du général Jean-Pierre Travot à la tête

d’un bataillon de 350 chasseurs. Partis de Chauché, ils arrivent précisément du

bois de l’Essart où ils ont effectué une battue et se rendent au château de la

Chabotterie pour y déjeuner et y prendre du repos.

Au XIXème siècle, au cours de cet épisode, l’omniprésence

des troupes républicaines surgissant toujours juste au moment opportun est

apparue très suspecte. Certains ont évoqué une trahison et se sont même essayés

à en découvrir les coupables possibles. En réalité l’absence de réels moyens de

communication à l’époque rendait cette hypothèse tout à fait invraisemblable.

L’armée était tout simplement informée de la présence de Charette dans la contrée

et elle a mis les moyens dont elle disposait alors pour pouvoir le capturer.

Charette n’a donc plus d’autres possibilités que de revenir sur ses pas

et de s’enfoncer dans les bois de La

Chabotterie, alors beaucoup plus importants qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Mais Travot, qui le cherche depuis longtemps et met tout son

acharnement à le capturer, n’est absolument pas décidé à le laisser filer une

fois encore. Il en va de son avenir militaire !

Le Bois de La Chabotterie : carte

postale de 1898.

Il envoie alors ses chasseurs à cheval en avant pour couper la route du

héros vendéen, part lui-même vers la Chabotterie pour l’attendre et laisse le

commandant Vergèz dans le pré de « la Muse » surveiller les taillis. Dans

la fébrilité, il perd son chapeau de général, bicorne à plumes tricolores. Les

premiers coups de feu échangés ont alerté les soldats de la colonne de Valentin

qui suivaient Charette de loin. Ceux-ci accourent pour se joindre au dispositif

et contribuent ainsi à fermer efficacement l’étau. Cette fois-ci les Vendéens

sont véritablement cernés. En vain, ils essaient de ressortir du taillis, de se

frayer un passage vers la Chabotterie ou de revenir vers leurs pas.

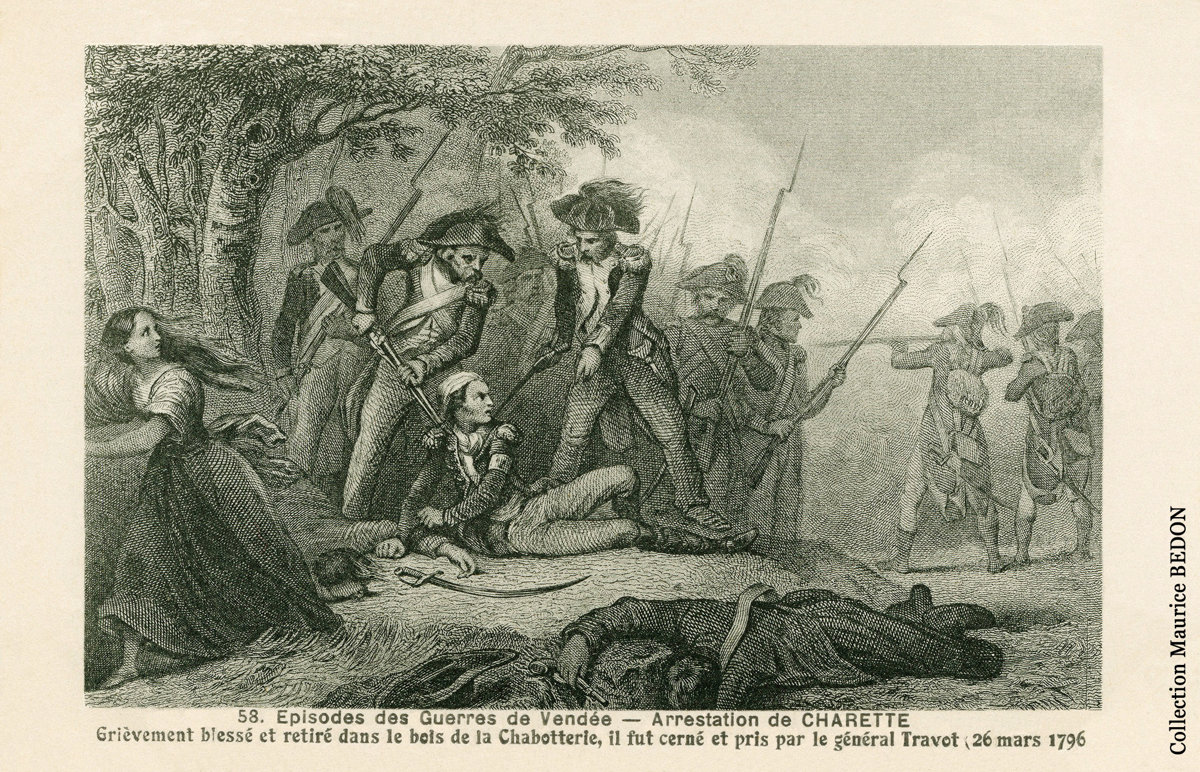

Vergèz qui a perdu son cheval (et ses souliers dans la boue) est le

premier à apercevoir Charette. Il s’écrit sans en être tout à fait convaincu - « Voici Charette ! C’est Charette ! ». Il tire

plusieurs coups de feu dans sa direction et lui occasionne une blessure à la

tête et une autre qui lui a littéralement labouré l’épaule droite. Pourtant le

général vendéen tente encore de s’enfoncer dans les fourrés.

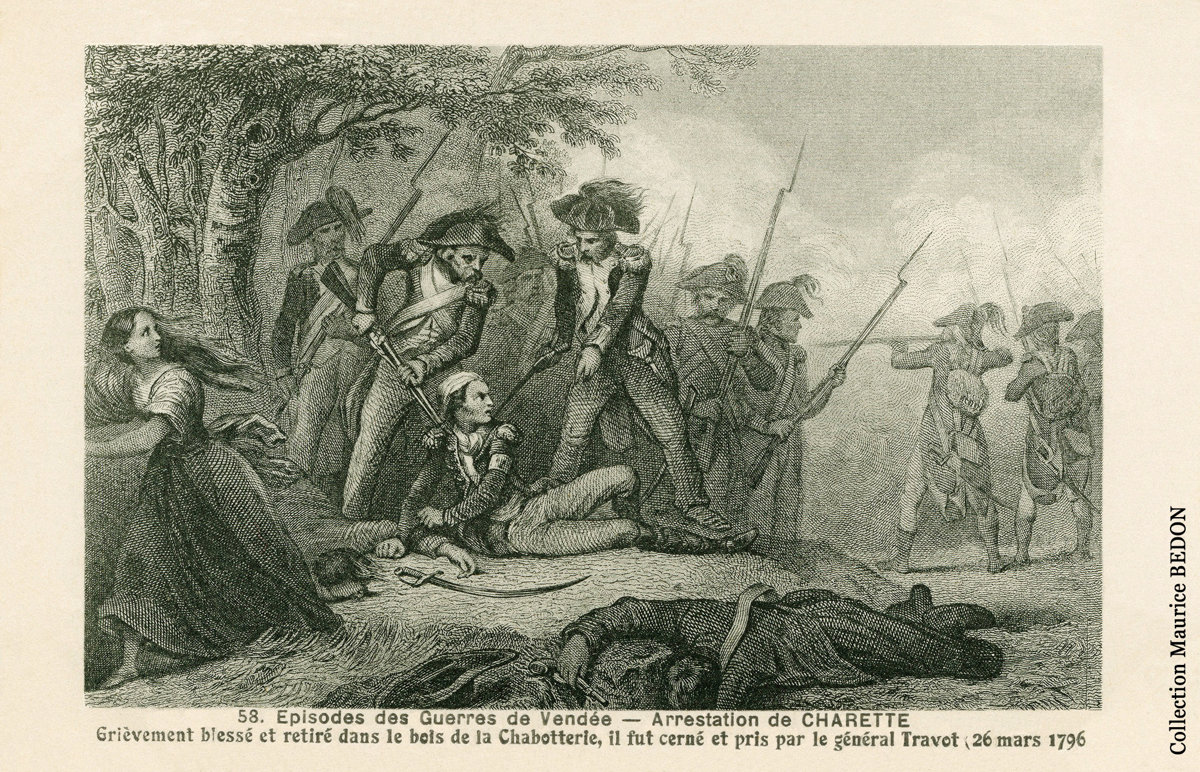

Charette s’écroule dans les bois.

Le sang qui s’écoule de sa blessure au front le rend pratiquement

aveugle, il ne peut écarter les branches, ses forces l’abandonnent, il perd

connaissance. Son domestique Bossard, qui l’avait chargé sur ses épaules, est à

son tour abattu. Le chevalier Samuel de Lespinay de la Roche d’Avau prend alors

le relais mais ne parvient qu’à le conduire près de la grosse cosse d’un arbre

coupé à l’orée de la forêt et à peu de distance des jardins du château de la

Chabotterie (cette cosse de bois, conservée religieusement, a ensuite malheureusement

été détruite en décembre 1870 par un bucheron non informé de son importance).

Les Bleus arrivent aussitôt, le chevalier de Lespinay tue le premier

mais meurt à son tour. Charette a repris connaissance mais n’est plus capable

de fuir. Vergèz, à coups de sabre, lui entaille le poignet, lui coupe trois

doigts de la main gauche et réussit à le désarmer. Mais il n’est pas encore absolument

sûr de celui qu’il a arrêté.

L’arrestation de Charette.

Le général Travot, attiré par les coups de feu et le bruit, arrive à ce

moment là. Il se saisit du prisonnier à bras le corps et lui crie :

- « Comment

t’appelles-tu ? »

Devant l’absence de réponse du blessé, le chasseur Jannet Bauduère des

Sables d’Olonne lui dit :

- « Pouvez vous vous

soulever un peu, mon général, que je voie sa figure ? », puis après l’avoir reconnu :

- « Tenez ferme, c’est notre

homme »

Le général vendéen est relevé et Travot lui demande à nouveau :

- « Où est Charette ? »,

il lui répond : « Le voilà »

Travot, qui a déjà cru tant de fois le tenir, mais en vain, insiste

pour être sûr :

- « Est-ce bien

lui ? »

- « Oui, Foi de Charette »

Après ces quelques mots échangés, deux soldats portent le blessé en

dehors du bois. Les autres convergent aussitôt de partout pour voir le

spectacle et crient « Vive la

République » et « Vive

Travot ». Le prisonnier qui n’avait pas reconnu le général bleu (car

ce dernier a perdu son chapeau à plumes tricolores) lui demande :

- « Où est le

commandant ? »

- « C’est moi », -

« Serais-tu donc Travot ? », - « Oui »

- « A la bonne heure,

c’est à toi seul que je voulais me rendre »

Rassuré il adresse avec noblesse ses félicitations à son vainqueur,

conformément aux traditions de l’ancien régime. Travot le remercie, non moins

courtoisement.

Il est à ce moment précis midi et demie ce mercredi 23 mars 1796 et en

réalité le combat considéré symboliquement comme le dernier de La Guerre de

Vendée n’a guère duré plus d’un quart d’heure.

L’arrivée à La Chabotterie par les jardins.

Pour établir le bilan de cette affaire, disons que des 46 Vendéens

présents environ en début de journée, 10 ont été abattus durant la course, 17

sont morts à la Chabotterie, 3 (dont Charette) ont été faits prisonniers puis

fusillés ultérieurement, 16 à peu près seraient donc parvenus à s’échapper

avant la fin.

Charette étant blessé plusieurs fois et trop faible pour marcher, les

chasseurs vont le porter jusqu’au château de la Chabotterie tout d’abord en

improvisant une civière avec deux fusils. Au château, ils vont l’installer dans

la cuisine située un peu en contrebas, devant la grande cheminée pour qu’il

puisse sécher ses vêtements. Les officiers comme les soldats vont toujours lui

montrer une grande déférence, dont il ne manque pas de les remercier

courtoisement. Pour prouver sa satisfaction il offre même cérémonieusement son

sabre au général Travot.

A ceux qui le questionnent sur les raisons de sa reprise des armes, il

répond que les promesses faites et non tenues par la République en sont la

cause. Et quand on lui demande pourquoi il s’est laissé faire prisonnier au

lieu de se donner le mort il réplique :

-

« Mais le suicide est un acte de

lâcheté ! Je me suis battu pour ma religion, et j’aurais commis un crime

contre les lois divines, si je me fusse détruit moi-même. Au surplus, je prouverai

que je ne crains pas la mort ».

La cuisine de la Chabotterie.

Après un bref repas et plusieurs heures de repos, aux alentours de 16

heures 30, tout le monde se prépare à prendre la route. Malgré ses blessures, Charette

est maintenant capable de remonter à cheval et ses geôliers ont pour mission de

le conduire au comité des Sables d’Olonne. On se remet donc en chemin vers

cette destination, en passant tout d’abord par le bourg des Lucs-sur-Boulogne

et en prenant ensuite la route du Poiré-sur-Vie.

Arrivés à proximité de ce bourg, alors qu’ils ont déjà parcouru une

vingtaine de kilomètres, ils passent devant le logis de Pont-de-Vie. Il est 19

heures, la nuit approche, il semble préférable et beaucoup plus sûr de passer

la nuit à cet endroit. On s’y arrête donc. Charette y demande simplement une

soupe à l’oignon et s’endort paisiblement.

1. La statue du général Travot à La

Roche-sur-Yon (fondue en 1942). 2. Façade du logis de Pont-de-Vie au Poiré

Le lendemain matin 24 mars 1796 (jour du Jeudi Saint) Travot reçoit de

nouveaux ordres lui demandant de conduire le prisonnier non plus aux Sables

d’Olonne, mais à Angers. On reprend donc aussitôt la route mais dans l’autre

sens .Le convoi revient aux Lucs-sur-Bologne et traverse le bourg de Montaigu

vers 11 heures. Il arrive en fin de journée à Cholet pour y passer la nuit. Il

faudra toute la journée du lendemain vendredi 25 pour se rendre jusqu’à Angers.

En arrivant dans cette ville, Charette est emmené directement à l’hôtel

particulier dit de Lantivy résidence du général Hédouville. Ce dernier, entouré

de tous les officiers de son état-major, le reçoit avec beaucoup de courtoisie

avant qu’il ne soit conduit en prison.

![]()

Le vieux château d’Angers

Le samedi 26, le docteur Lachèze est appelé pour soigner le blessé car

ses plaies commencent à s’infecter et le font souffrir. Il lui refait ses

pansements ; on l’aide à se laver sommairement et à nettoyer ses

vêtements. Redevenu présentable il peut se rendre au banquet offert en son

honneur par le général Hédouville. Il y a peu, certains officiers ont pu se

faire ordonner de commettre des horreurs ; la Terreur terminée, les traditions

militaires de l’ancien régime reprennent déjà leurs droits.

Charette mange de fort bon appétit et participe aux conversations avec

beaucoup d’aisance. Le soir on le conduit au vieux château d’Angers.

De nouvelles instructions arrivent, le prisonnier doit maintenant être

conduit à Nantes. Le lendemain matin dimanche 27 mars (jour de Pâques) vers

neuf heures du matin il est embarqué dans une canonnière avec les généraux

Travot, Valentin et Grigny pour descendre la Loire jusqu’à Nantes. Le voyage va

durer pas moins de 16 heures. On aperçoit ainsi Chalonnes, Ingrandes, Saint-Florent-le-Vieil,

Ancenis, Champtoceaux. Le prisonnier s’est il ainsi remémoré les étapes de l’Épopée

Vendéenne. En tous cas, régulièrement d’autres canonnières républicaines

saluent leur passage en signe de victoire.

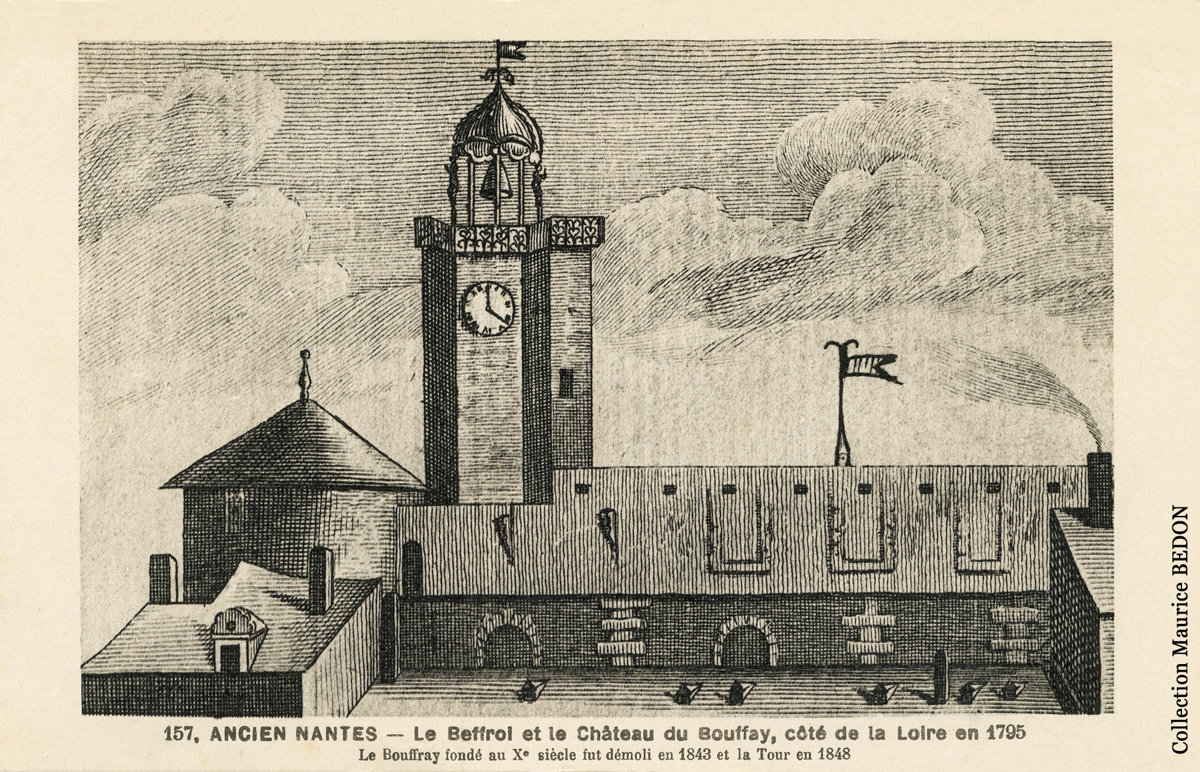

Il fait totalement nuit quand on arrive enfin à Nantes, vers une heure du

matin. Une compagnie est là sur le quai pour présenter les armes. Charette est

directement conduit dans la prison du Bouffay toute proche, ce lieu sinistre

qui venait de connaitre tant de drames dans un passé tout récent.

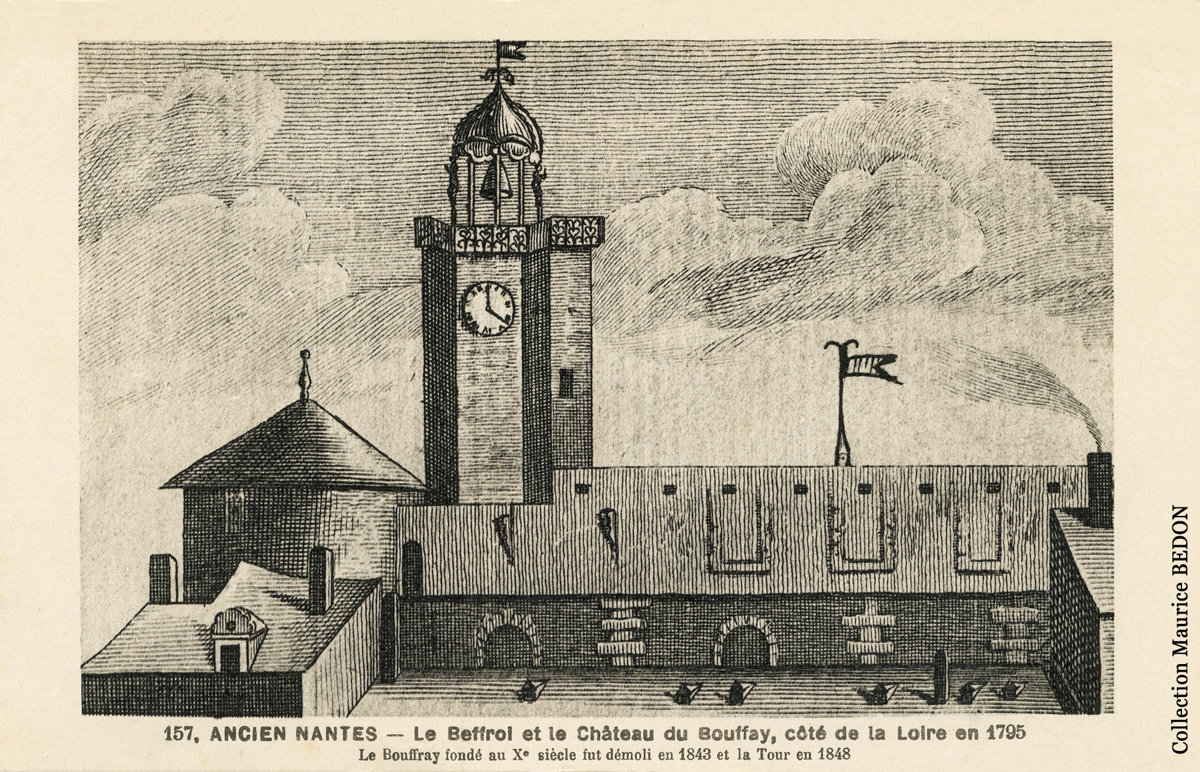

Gravure représentant l’ancienne

prison du Bouffay (détruite en 1847).

Dans une des salles, épuisé par ses blessures et la fatigue du voyage, il

se laisse tomber sur un lit de camp. Le lendemain matin lundi 28 mars, le

général Duthil commence par le soumettre à un long interrogatoire. Or le bruit

courait alors dans la ville de Nantes et les campagnes environnantes que le

prisonnier n’était pas Charette lui-même, mais un de ses soldats qui s’était

sacrifié à sa place. Le général Duthil a donc l’idée de promener son prisonnier

dans les rues du centre ville, précédé de la garnison en grand uniforme, des

tambours et des généraux républicains. Les Nantais ont un peu de mal à

reconnaître le prestigieux cavalier charismatique en ce malheureux blessé, le

bras en écharpe, la tête enveloppée dans un mouchoir tâché de sang et aux

vêtements sales. Toutefois, ils font ce que l’on attend d’eux, ils le conspuent

copieusement. Epuisé, le prisonnier s’évanouit et doit être ranimé dans une

maison voisine. Il dit alors aux officiers présents : « Si je vous avais pris, je ne vous aurais pas traité de cette

façon ; j’aurais préféré vous fusiller tout de suite ». A son

retour à la prison, il dîne et s’endort paisiblement.

Le lendemain mardi 29 mars 1796 (9 germinal de l’an IV), dès 9 heures

du matin, il comparait devant un Conseil de Guerre, composé de huit officiers

de tous grades et réuni dans une des salles de la prison. Considéré comme

« le fléau de la Patrie », malgré la défense de son avocat Villenave,

il est condamné à mort après deux heures seulement d’audience. Son seul souhait

est d’avoir la possibilité de se confesser et pour ne pas mettre en danger la

vie d’un prêtre réfractaire, il accepte de recevoir un prêtre constitutionnel. Peu

après, sa tante, sa belle-sœur et sa sœur sont autorisées à venir lui rendre

visite. La dernière lui annonce qu’un prêtre réfractaire se tiendra à l’une des

fenêtres de l’ancienne rue Saint-Georges habillé en noir avec un mouchoir blanc

à la main.

Vers 16 heures le cortège se met en marche, escorté par les généraux

républicains et les baïonnettes des soldats. Charette, qui a mis sur sa tête un

foulard de soie rouge, marche d’un pas ferme en récitant « le Miserere » en compagnie du confesseur qu’on lui a

attribué : l’abbé Guibert. Mais, arrivé « rue Georges », il

aperçoit ce que sa sœur lui avait annoncé. Il courbe alors la tête et reçoit

l’absolution d’un prêtre conforme à ses convictions.

Gravure représentant le mort de

Charette place Viarmes à Nantes.

Le défilé finit par arriver sur la place des Agriculteurs (actuelle

place Viarmes), ce même espace où Jacques Cathelineau avait reçu une blessure

mortelle lors de l’attaque de Nantes le 29 juin 1793. 5 000 hommes se sont

déjà installés en formant les trois côtés d’un carré fermé par un mur de

clôture en pierres. Un roulement de tambour annonce l’arrivée du cortège et les

18 soldats prévus pour constituer le peloton d’exécution viennent se placer au

centre du dispositif. Le condamné s’applique à rassurer son confesseur « J’ai bravé cent fois la mort, j’y

vais pour la dernière fois ». Il refuse catégoriquement de se mettre à

genoux, de porter un bandeau sur les yeux et crie aux soldats en montrant son

cœur : « Visez là, c’est là qu’il

faut frapper un brave ».

Les détonations retentissent dans un grand silence ; le corps du

supplicié reste d’abord droit puis s’affaisse dans une mare de sang. Le général

Duhil fait chanter la Marseillaise puis défiler les troupes. La population se

disperse, tout est fini !

Enfin pas tout à fait ! Car, même mort, Charette va continuer à

causer des soucis aux autorités républicaines. Celles-ci avaient autorisé le

sculpteur Casanne à prendre un moulage en plâtre de son visage. Mais la rumeur

courant que l’artiste avait échangé le corps, ils l’ont fait arrêter et

interroger. En outre, pour être certains que ses partisans ne l’avaient pas

enlevé, et vérifier du même coup sa présence, ils vont aller exhumer le corps

qui avait été enterré dans un terrain vague près de la rue de Rennes, servant

de cimetière pour les soldats et les condamnés.

En revanche, une porte en bois située sur le mur de l’exécution avait

reçu 7 des 18 balles tirées par le peloton d’exécution. Elle a été retirée

prestement et déménagée précieusement. Elle se trouve aujourd’hui au château de

la Contrie chez les descendants de la famille de Charette.

1. La Croix de la place Viarmes à Nantes. 2. La Croix de la Chabotterie à Saint

Sulpice-le-Verdon

Pour commémorer le centenaire de l’exécution de Charette, on inaugura

le 28 mars 1896 une croix érigé place Viarmes à Nantes, à l’emplacement de son

supplice. Un Sacré-Cœur occupe le centre de la croix de granit et des fleurs de

lys décorent les extrémités des bras de cette croix. Une plaque posée sur le

socle est elle aussi ornée de fleurs de lys. On peut y lire : « Ici a été fusillé / pour son Dieu et

son Roi / le général Vendéen / Charette de la Contrie / 29 mars 1797 ».

Par la suite, au début du XXème siècle, la croix a été

déplacée et installée dans un coin entre deux immeubles. C’est dans cette

position que nous la montre la carte postale ci-dessus, vers 1910. Plus

récemment la croix a repris approximativement sa place initiale sur la place

proprement dite.

Dans le même esprit, une simple croix provisoire en bois a tout d’abord

été installée dans les bois de la Chabotterie à Saint-Sulpice-le-Verdon en 1892. A l’initiative d’Alain

de Goué propriétaire du château, elle a été remplacée le 6 août 1911 par une

nouvelle croix en granit implantée à trois mètres seulement de l’endroit précis

de la capture de Charette. Celle-ci est l’œuvre de M. Dupeux entrepreneur à

Nantes et de Vallet sculpteur. Comme à Nantes, une fleur de lys est sculptée à

l’extrémité de chacun des bras de la croix proprement dite et un Sacré-Cœur à

la croisée. Sur une plaque, posée au centre du socle, on peut lire : « ici fut pris par le général Travot,

le général Vendéen François Athanase CHARETTE de la Contrie le 23 mars 1796

+ ». En outre, sur un listel figurant sur le piédestal, on

distingue : « Pour ma religion,

ma patrie et mon roi » (interrogatoire de Charette à Nantes le 29

mars, jour de sa mort). On aperçoit encore, au pied de la croix, un petit

blason portant les armoiries de la famille et qui semble se lire héraldiquement

ainsi : « d’argent au lion

rampant de sable, armé et lampassé de gueules, accompagné en pointe de trois

merlettes du même, becquées et onglées du même, posées deux et un »,

sommé d’une couronne de marquis. Sur la partie supérieure du socle sont enfin

sculptés en faisceau, d’une part un vieux fusil, une faux, un pistolet, un

médaillon fleurdelisé et d’autre part un sabre, une pique et un drapeau.

Inauguration de la Croix de la

Chabotterie le 6 VIII 1911.

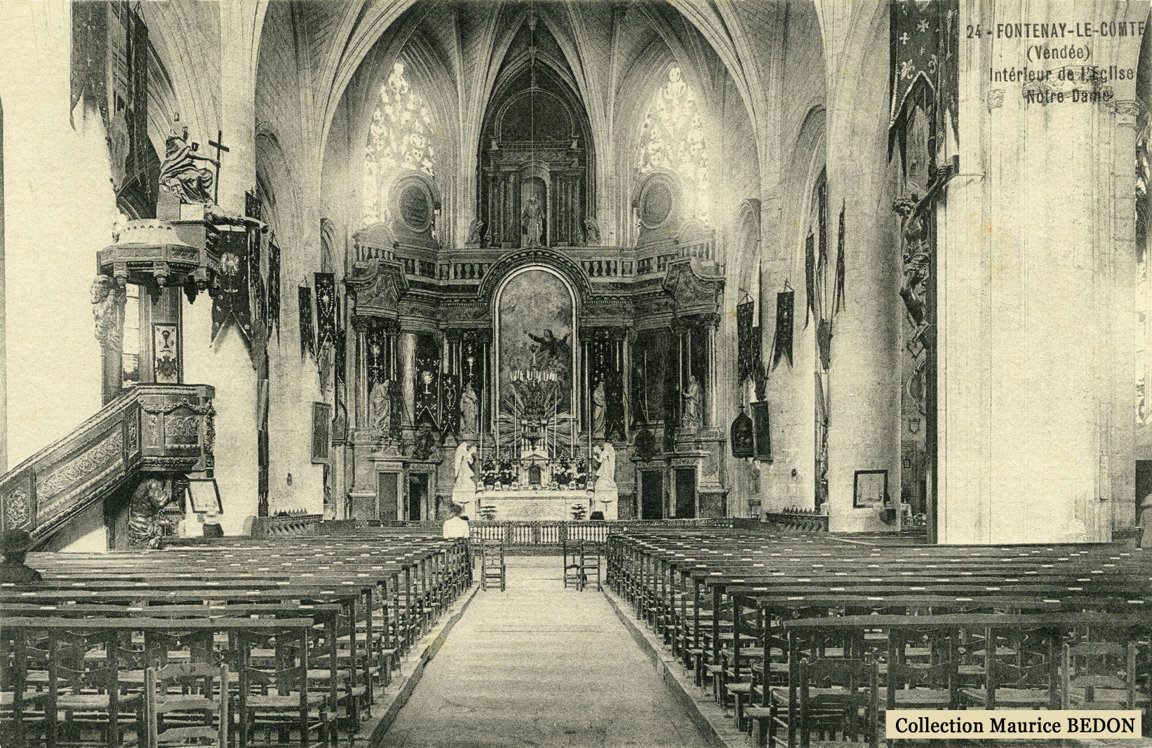

L’inauguration de cette croix, le 6 août 1911 a commencé par une

grand-messe dans l’église de Saint-Sulpice-le-Verdon célébrée par le curé de la

paroisse l’abbé E. Michaud accompagné du révérend Ch. Fargeau missionnaire

diocésain. L’assistance s’est ensuite rendue en procession jusqu’à la

Chabotterie, en chantant la liturgie des Vêpres, les litanies de la Vierge et

le chant de « Je suis Chrétien,

voilà ma gloire…. ». A 13h 45 le cortège, regroupant environ 4 000

personnes, arrive enfin devant le calvaire recouvert d’un voile fleurdelisé. Le

curé Michaud procède à la bénédiction solennelle et lit la lettre de SE Monseigneur

Clovis Catteau Evêque de Luçon accordant une indulgence plénière de 50 jours.

Puis la foule se presse pour embrasser le calvaire pendant que la chorale

entonne une « Cantate à Charette »

sur l’air de « La Vendéenne ».

Cette cérémonie religieuse est suivie d’un congrès royaliste durant

lequel vont prendre successivement la parole :

- René

Vallette, Directeur de la célèbre revue du Bas-Poitou,

- Jacques

de la Débuterie,

- M. de la

Vrignais, Député de la circonscription,

- Le comte

Eugène de Lus-Saluces, Chef du Comité Régional,

- Le comte

Amédée de Béjarry,

- Le

docteur Paul Bourgeois, Président du Conseil Général de la Vendée,

- Paul

Robain, Directeur du comité de l’Action Française,

- Le comte

de Chabot,

- Le

général baron de Charette, Président de la manifestation,

-

Alain de

Goué, propriétaire du lieu.

LES

BATAILLES DE MONTAIGU ET DE SAINT-FULGENT (1793)

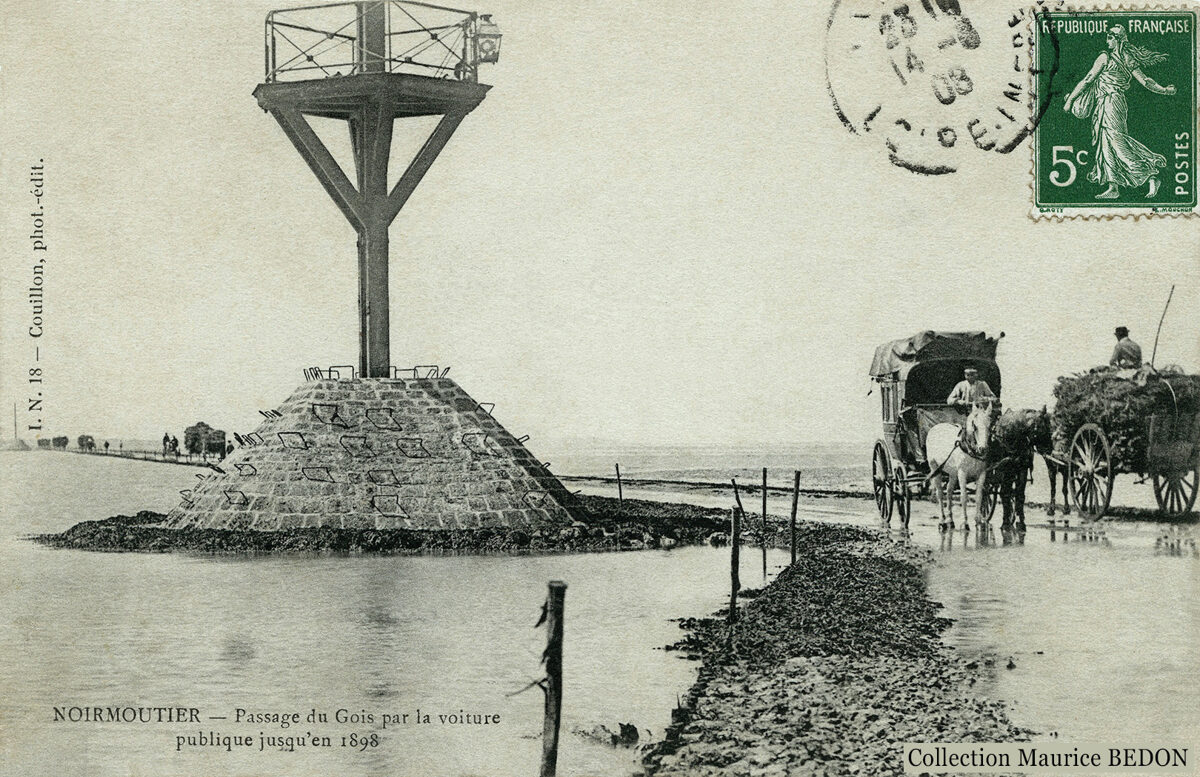

Située au nord du

département de la Vendée, Montaigu était à la fin du XVIIIème siècle

la première cité un peu importante que l’on rencontrait en sortant de la ville

de Nantes par le cours royal se dirigeant vers La Rochelle (actuel RD 137). Dès

le début de la Révolution elle devint chef-lieu d’un district en 1790 et sera

même par la suite chef-lieu d’arrondissement sous le Ier Empire,

avec siège d’une sous-préfecture (dans une maison située 12 rue du Vieux Couvent).

Au début des Guerres de Vendée, cette ville servit également de quartier général

à Charles de Royrand général en chef de l’Armée du Centre.

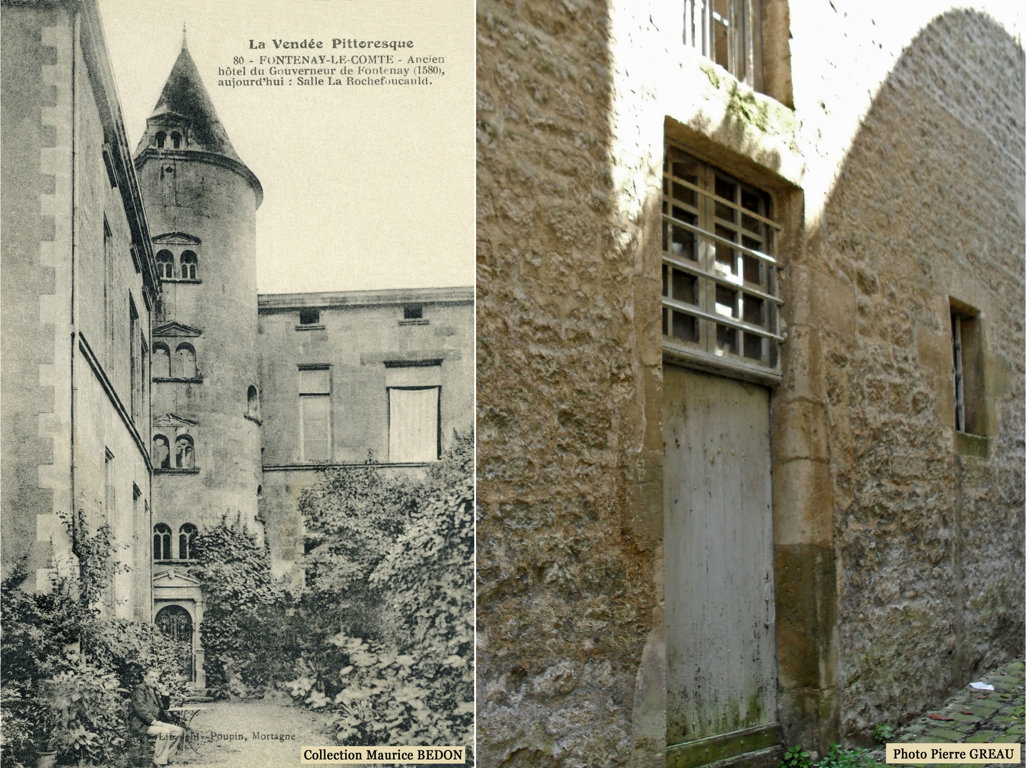

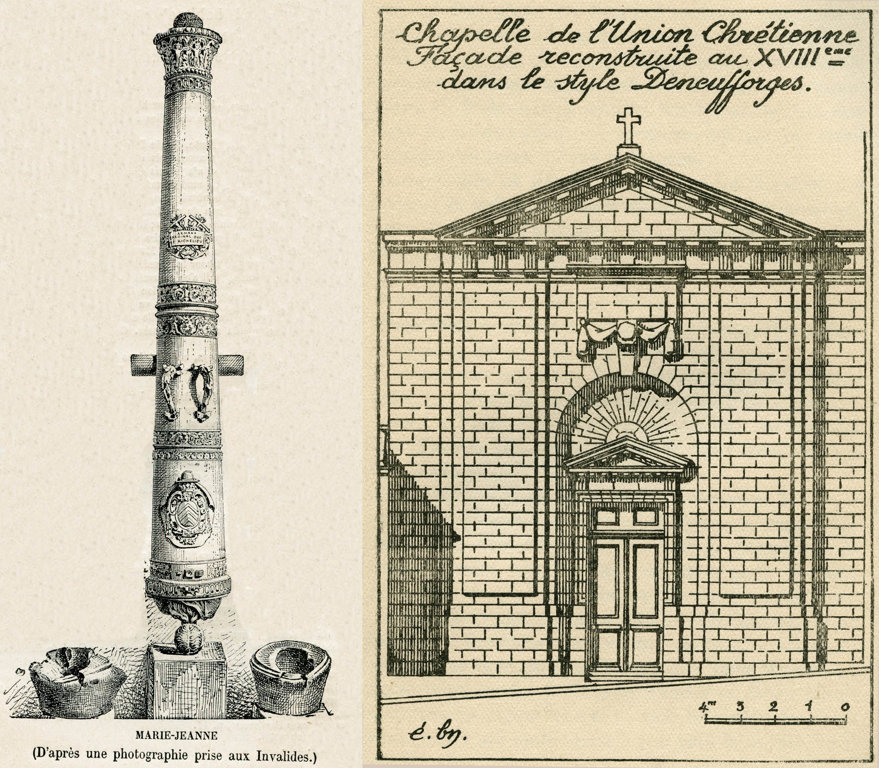

La maison qui servit de

Sous-Préfecture.

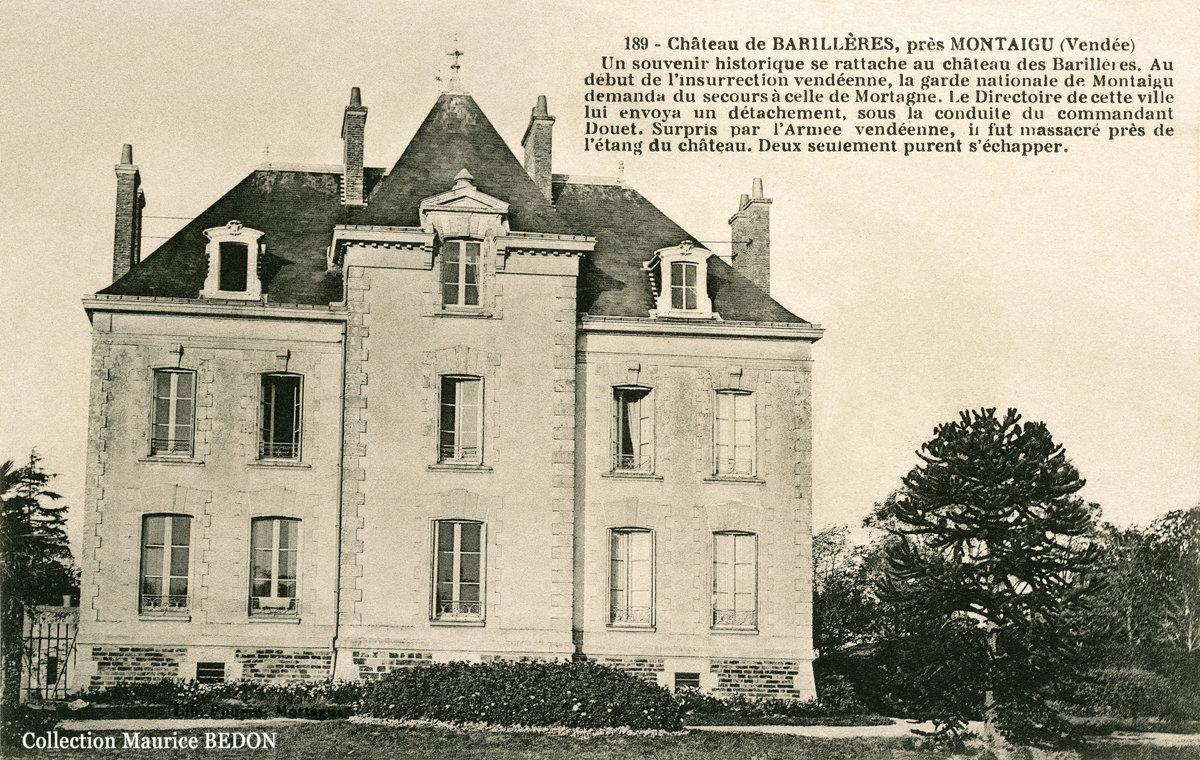

Dès le tout début de l’Insurrection

Vendéenne, elle est le théâtre d’évènements importants et significatifs. Les

autorités républicaines de Montaigu, se sentant menacées par la venue probable

des insurgés, ont demandé du secours à leurs collègues du Directoire de

Mortagne-sur-Sèvre. On leur envoie alors un détachement d’une trentaine de

gardes nationaux, conduits par le commandant Douhet. Le 12 mars 1793, quand ces

derniers arrivent du côté de l’Est par l’ancienne route de Tiffauges, ils sont

surpris, très rapidement défaits et capturés par un groupe de jeunes insurgés,

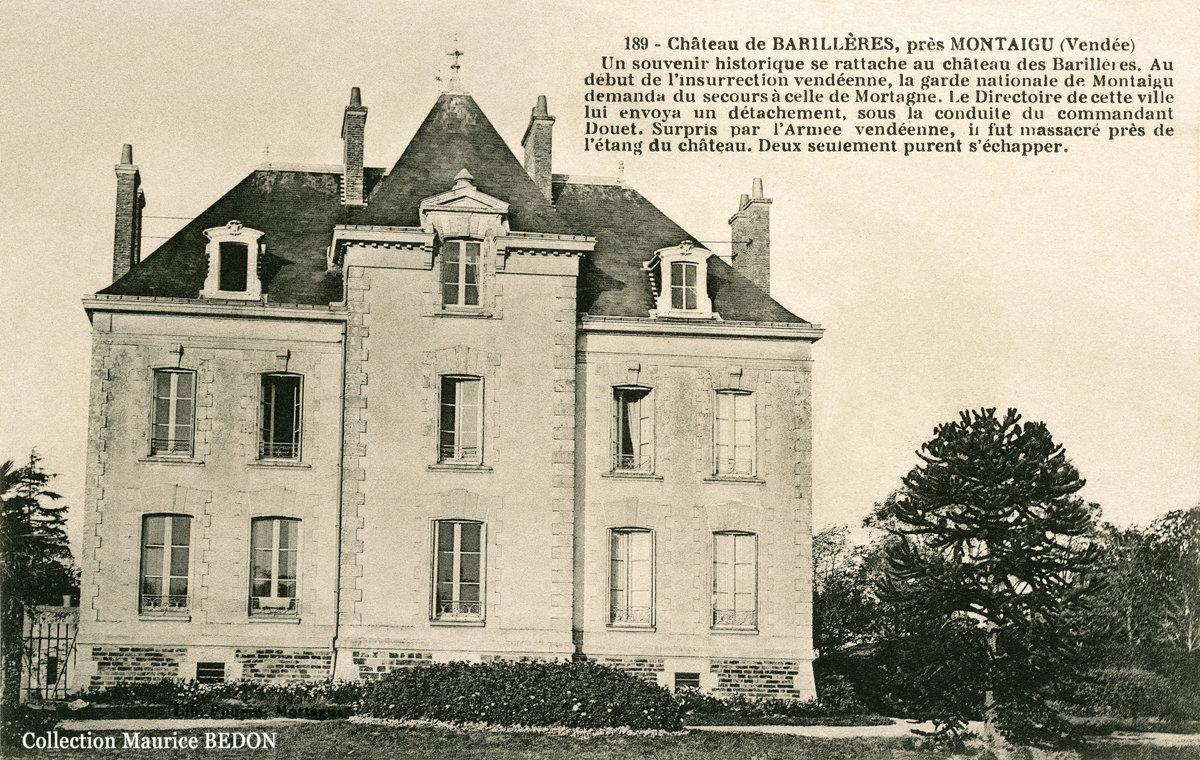

près de l’étang du château actuel des Barillères.

Le château

des Barillères à St Hilaire-de-Loulay.

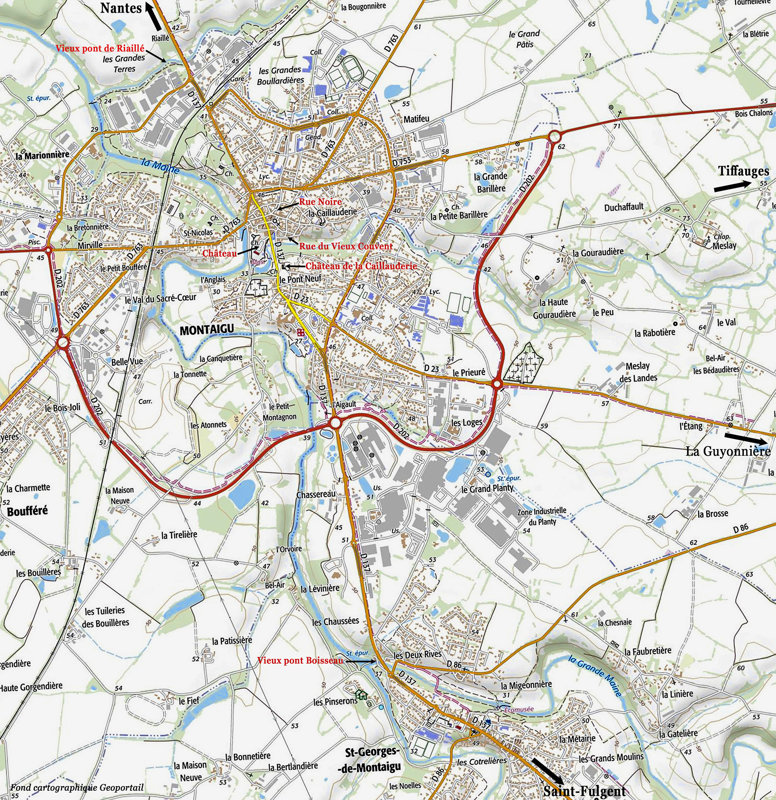

Le lendemain mercredi 13

mars vers 11 heures, les choses deviennent plus sérieuses. D’autres Vendéens,

au nombre de 400 environ, provenant des communes voisines de La Guyonnière, La

Boissière, Treize-Septiers et La Bruffière, arrivent du côté de Meslay à l’Est

et attaquent la cité vers le lieu dit « Petit Sabot ». Les troupes

républicaines, comprenant environ 200 hommes avec deux canons, réussissent tout

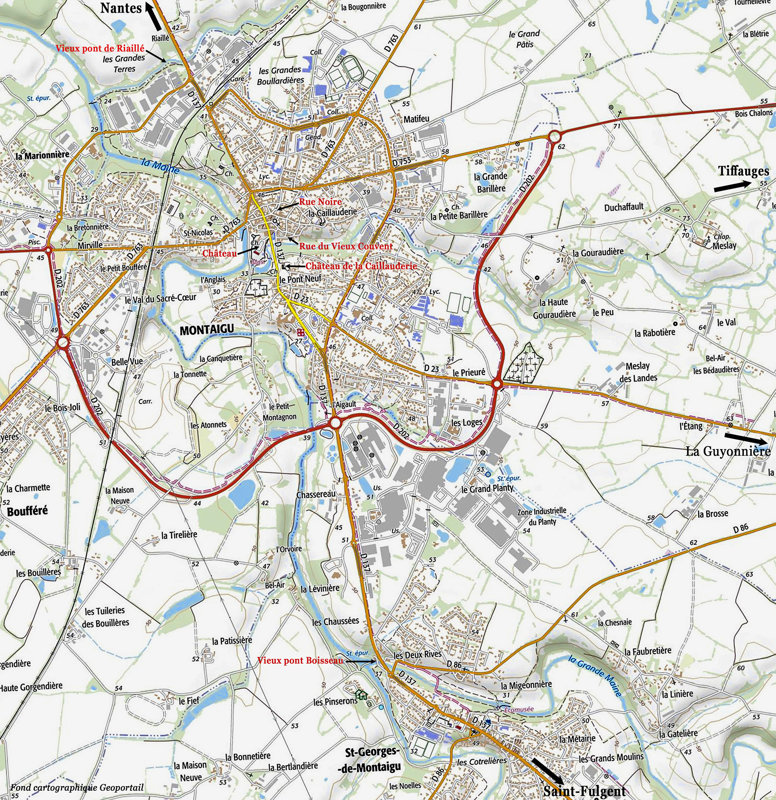

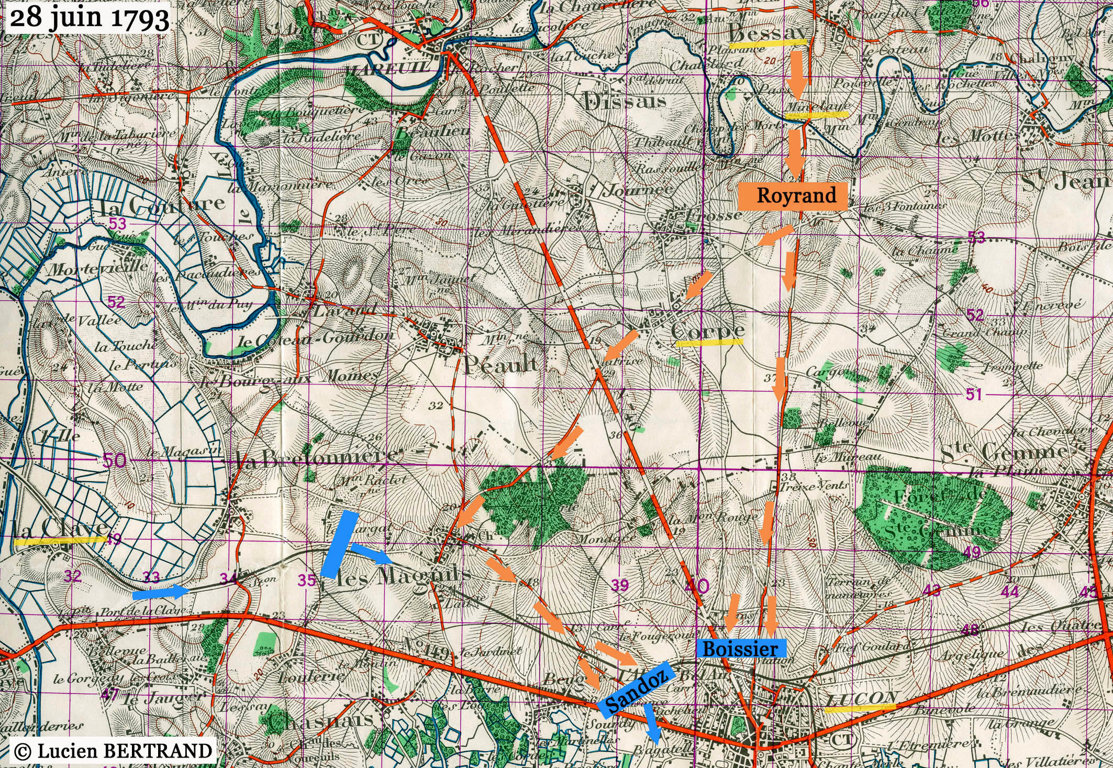

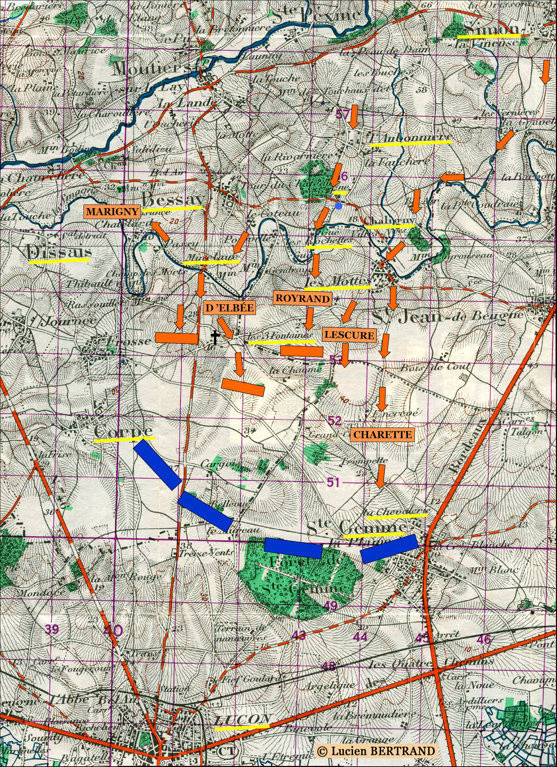

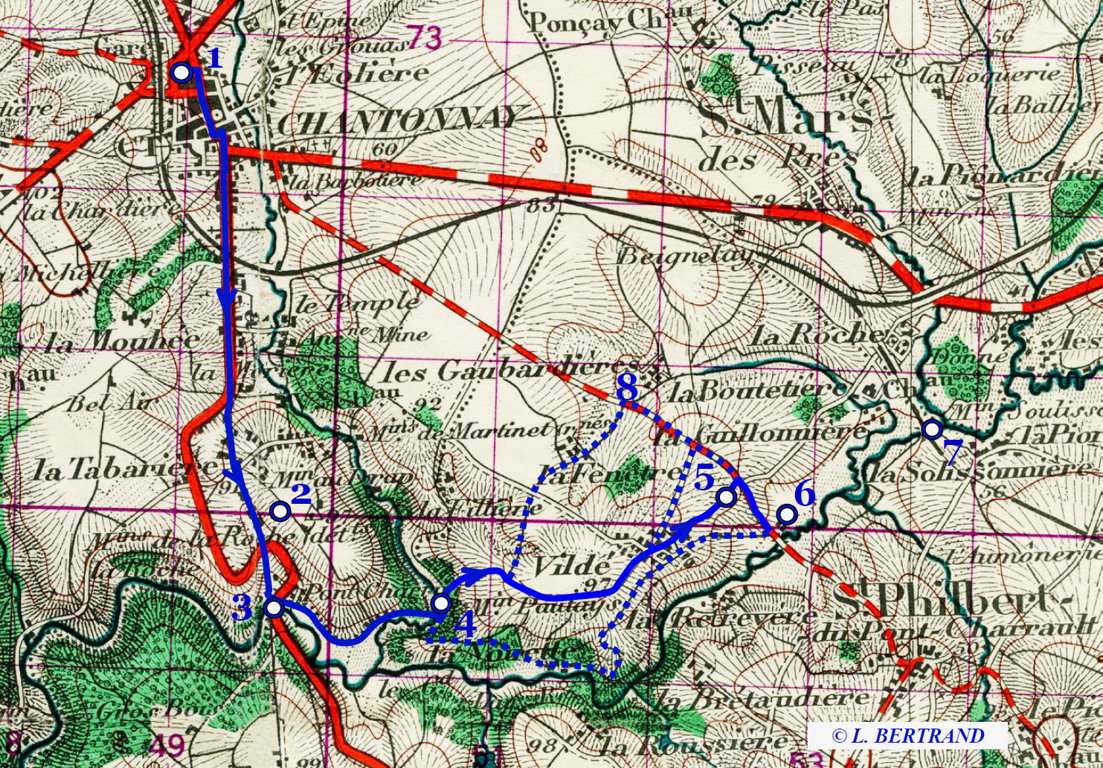

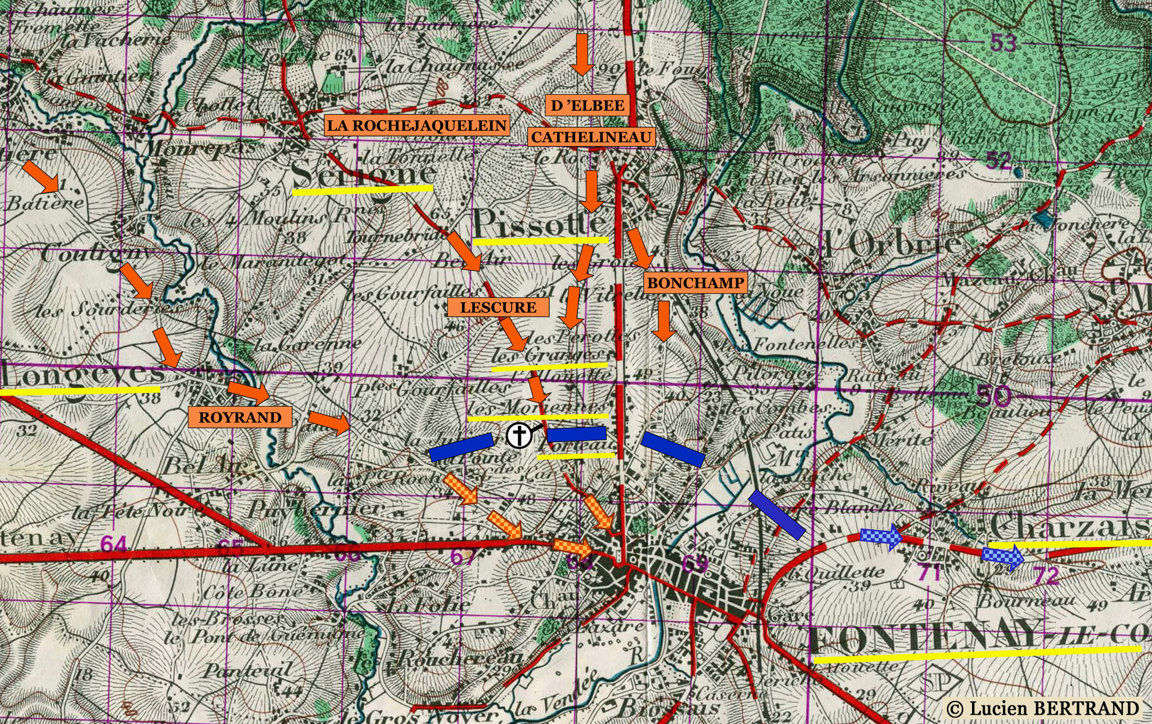

d’abord à les repousser. La carte géographique publiée ci-dessous nous permet

de situer tous les lieux des différentes opérations.

Montaigu et ses alentours.

Montaigu et ses alentours.

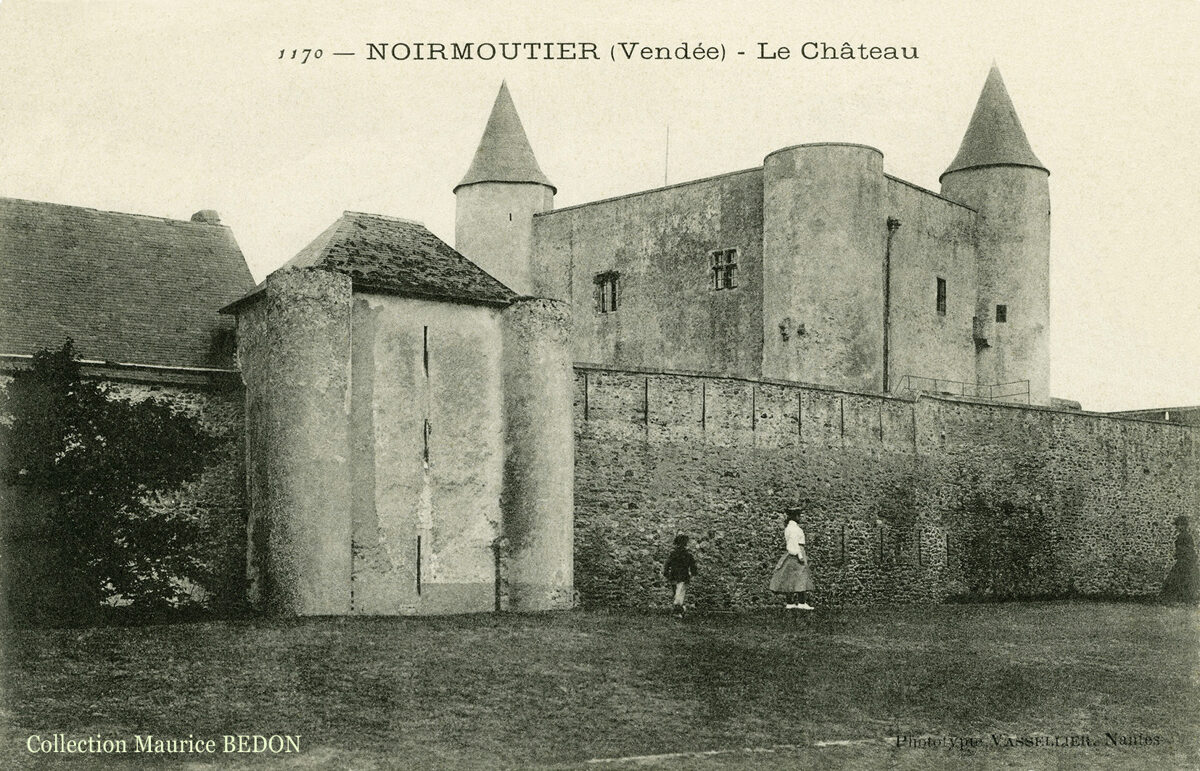

Pendant ce temps là,

une nouvelle bande de paysans insurgés, originaires des villages de Saint-Hilaire-de-Loulay

et conduite par le sacristain Poiron, arrive à son tour et cette fois-ci par le

Nord de la ville. La garnison républicaine rapidement débordée, après une première

canonnade, décide finalement de se replier en direction du vieux château féodal

car celui-ci est jugé plus facile à défendre, du fait de ses murailles et de ses

douves. Mais les Vendéens, connaissant l’existence d’un passage du côté de la

rivière, contournent la fortification par l’Ouest, empruntent le souterrain et

surgissent de cette manière directement dans la cour de la forteresse, rendant ainsi

les canons inutiles. La garnison est totalement surprise et sa défense complètement

désorganisée. Elle est donc obligée de rendre les armes aux environs de quinze

heures.

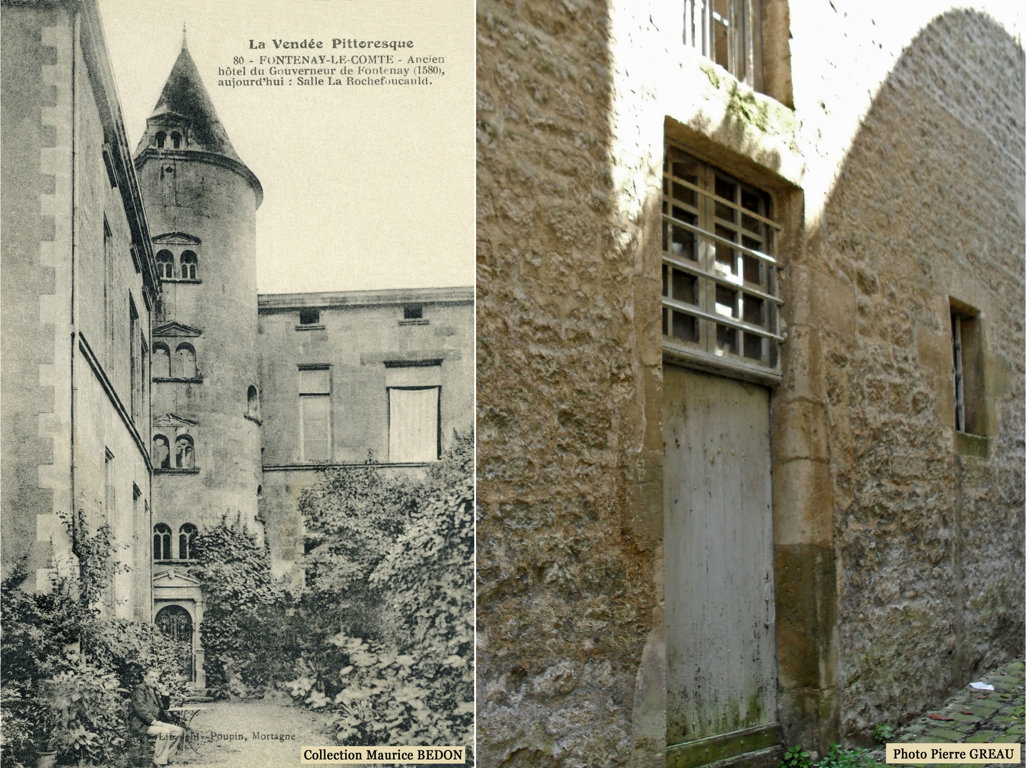

Le vieux château de

Montaigu aujourd’hui.

Malheureusement, après

leur victoire assez facile, les Vendéens joyeux se répandent dans les rues de

Montaigu et vont s’occuper à vider les caves des maisons appartenant à des « patriotes »,

comme ils le feront hélas trop souvent surtout au début de l’insurrection. Ensuite,

naturellement ivres (et pas que de la victoire !), les esprits

s’échauffent de plus en plus. Les habitants de Saint-Hilaire-de-Loulay sont particulièrement

excités, ils dépouillent de leurs uniformes les prisonniers faits depuis la

veille et les entrainent avec eux.

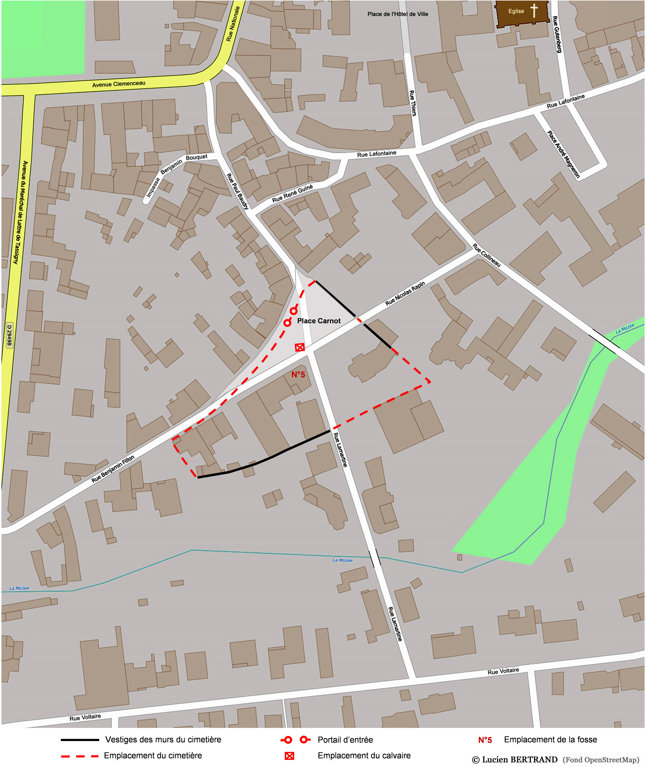

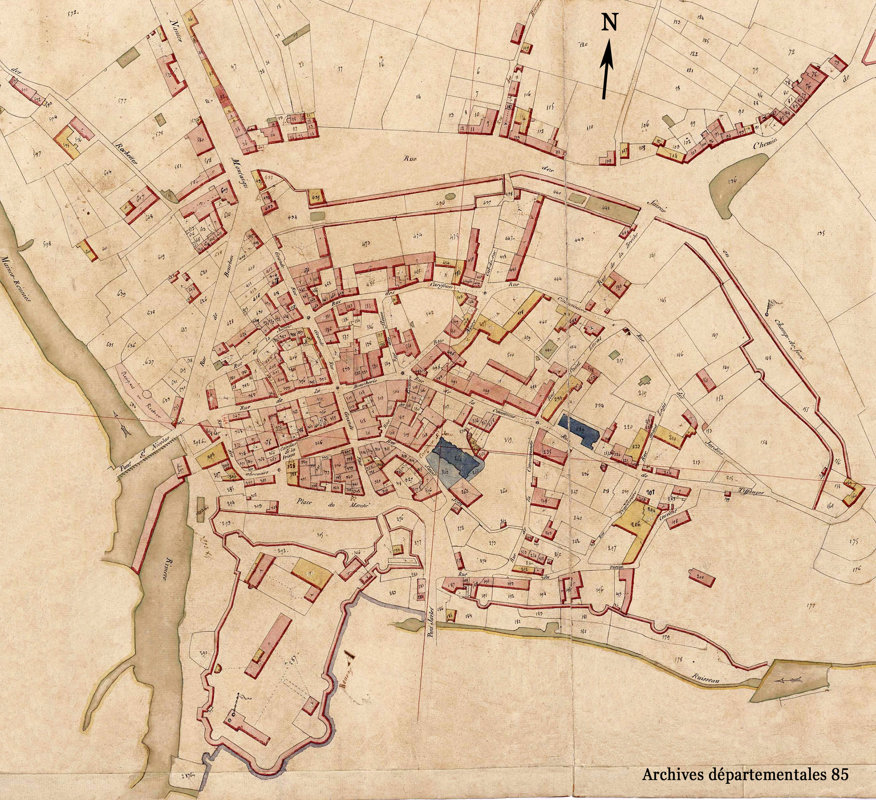

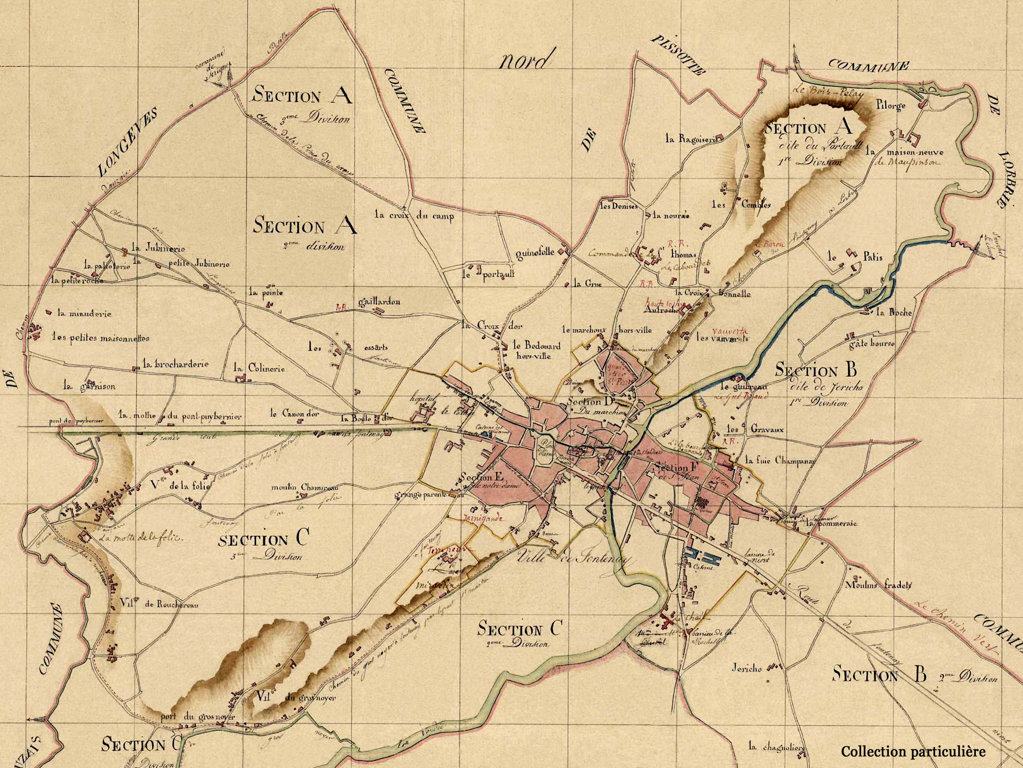

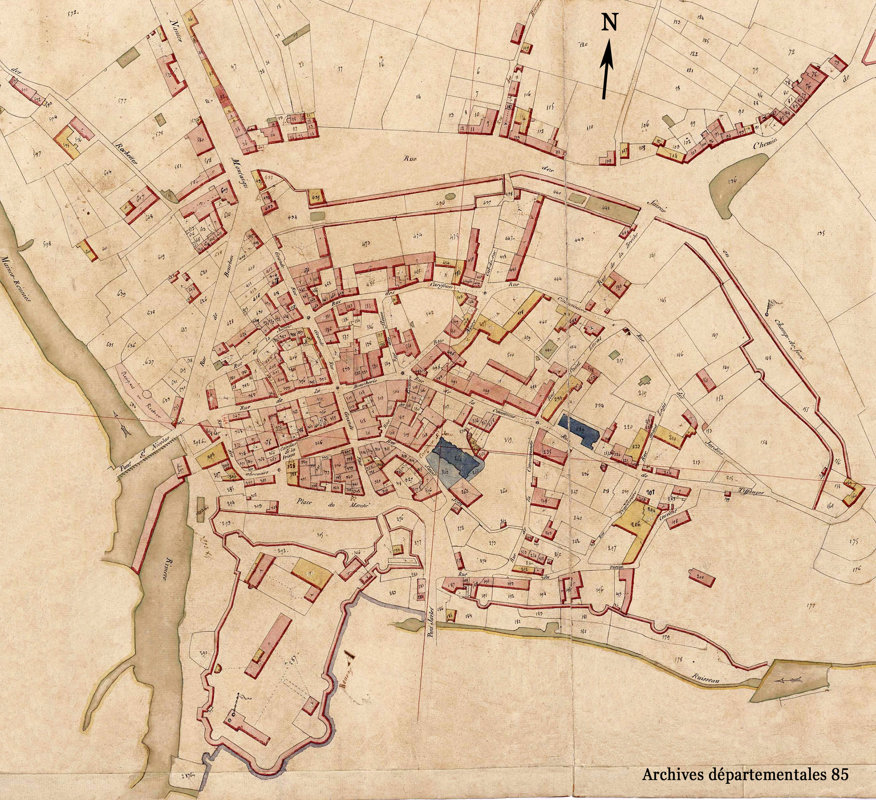

Nous allons pouvoir les

suivre dans la cité à l’aide du premier plan cadastral, réalisé quelques années

seulement après l’insurrection en 1814 et reproduit ci-dessous. Il nous permet

de bien nous représenter la cité de cette époque et en particulier le château

féodal beaucoup plus séparé de la ville qu’il ne l’est aujourd’hui.

Le bourg de Montaigu sur

le cadastre de 1814.

Partant à travers la

ville, les insurgés vont aller s’en prendre au prêtre constitutionnel (« jureur »)

de la ville Claude Bouche, ancien vicaire d’Ardelay, qui avait remplacé depuis

1791 l’abbé Jacques Raillon curé réfractaire. Il est fait prisonnier mais

réussit à s’échapper puis à s’enfuir à Fontenay-le-Comte. Le presbytère a moins

de chance : situé rue Chauvinière, il est pillé et incendié.

Les soldats et les

prêtres jureurs ne sont pas les seules personnes détestées, bien au contraire, d’autres

familles de patriotes se sont distinguées par des décisions très impopulaires

dans une ville où les opinions sont très opposées. Une famille en particulier

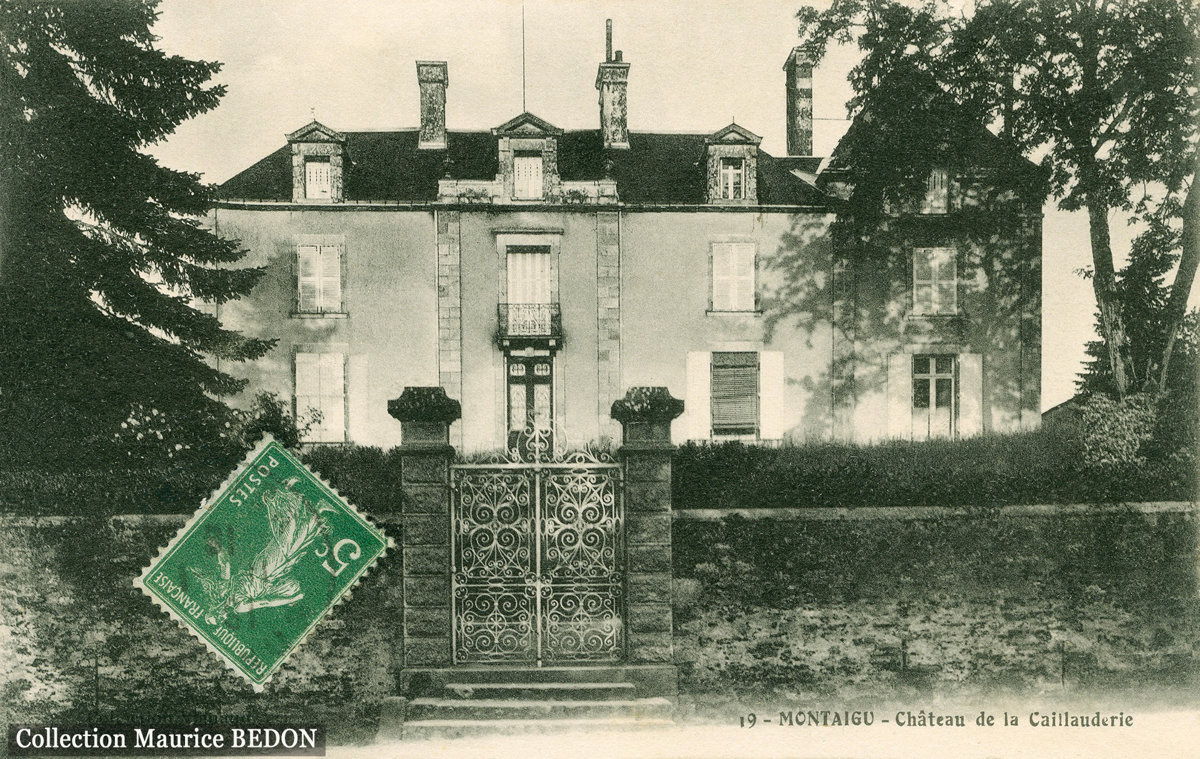

symbolise à elle seule toutes les décisions imposées par la force et les mesures

révolutionnaires honnies : les Thiériot. Se sentant en danger, Madame

Thiériot et ses deux filles réussissent à s’enfuir, ainsi que ses deux fils qui

s’échappent de la ville. Les insurgés se dirigent effectivement vers leur logis

de la Caillauderie au Sud de la ville. Ils n’y trouvent que le père, Hardoin-Aimé

Thiériot, docteur à l’hôpital Saint-Jacques. Malade à son domicile, il est mis

dans un fauteuil devant la façade et fusillé avec les autres prisonniers.

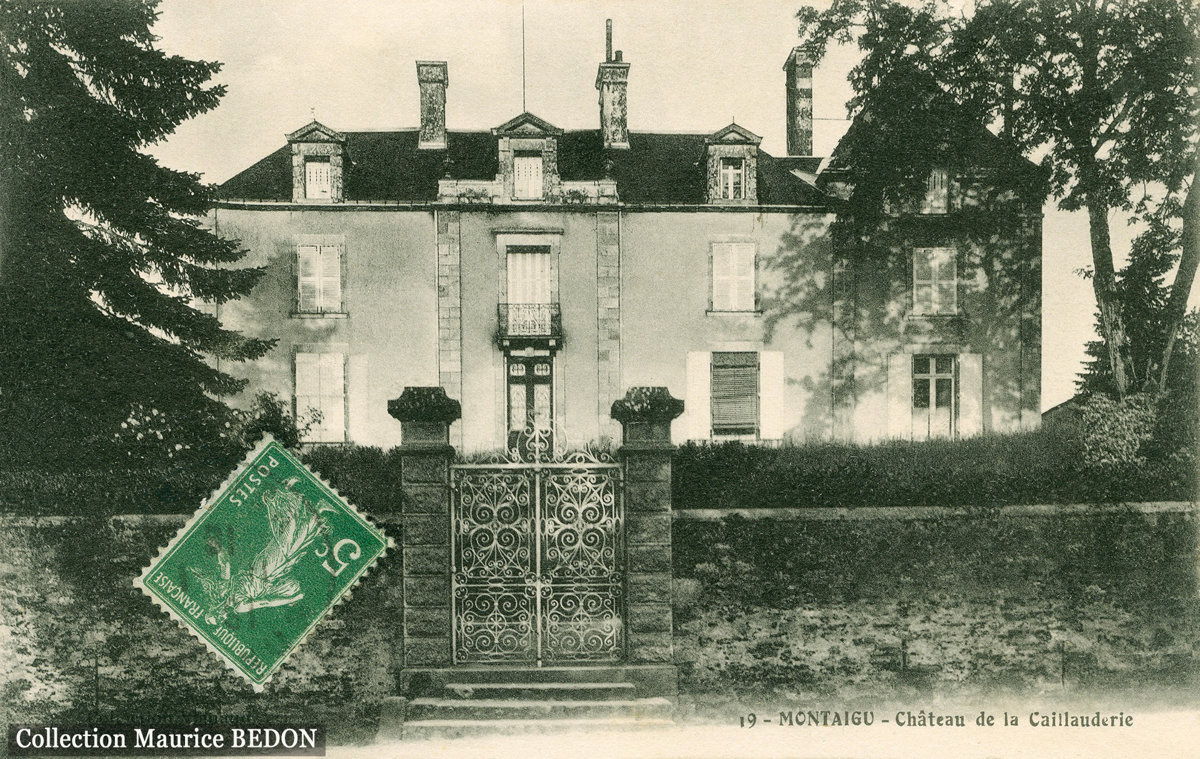

Le château actuel de la

Caillauderie.

Revenus au calme, les Vendéens

prennent soin dès lors de mettre en place un comité royaliste chargé de

l’administration de la ville ; mais son travail consiste surtout à gérer

les conséquences de la guerre sur la vie quotidienne. En effet c'est une ville

où : - le culte n’est plus du tout célébré, - l’enseignement n’est plus

assuré, - les services de la poste ne fonctionnent plus, - les communications

ne se faisant plus rendent le commerce très difficile, - les arrivées de

prisonniers compliquent encore la situation.

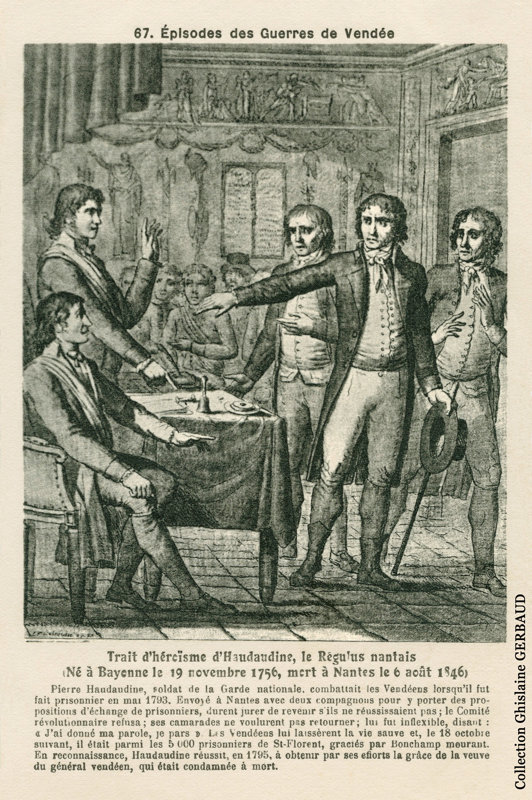

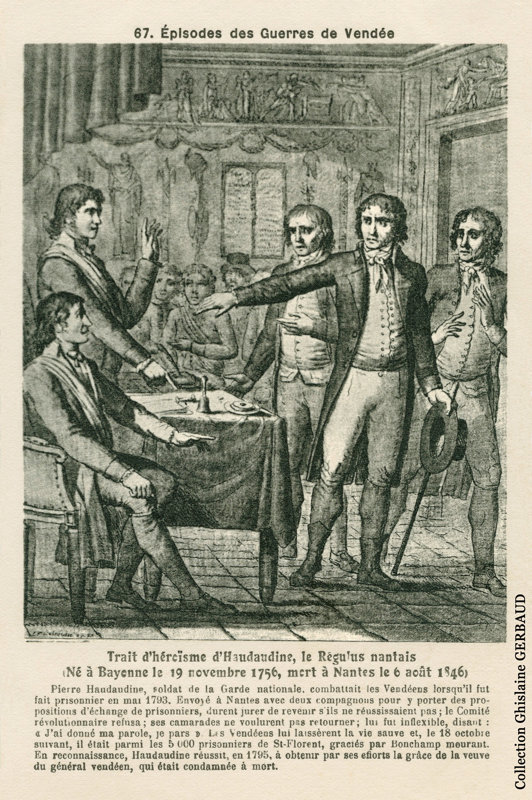

C’est à ce sujet et durant

cette période que se place un événement resté célèbre. Les prisonniers bleus,

toujours plus nombreux, compliquaient sérieusement le problème des vivres dans

la ville. Aussi à Montaigu on a l’idée d’envoyer trois prisonniers à Nantes,

avec mission de négocier avec le comité républicain de Nantes un échange de

prisonniers. Cette tentative est un échec car les Nantais refusent catégoriquement

et par principe tout marché avec « les brigands » le 14 mai. Un des

trois prisonniers, Pierre Haudaudine, très respectueux de la parole donnée,

tient à revenir en prison à Montaigu. Il fera par la suite partie des 5 000

prisonniers graciés par Bonchamps à Saint-Florent-le-Vieil le 18 octobre et,

reconnaissant, il réussit lui-même à sauver Madame de Bonchamps de l’exécution.

L’histoire de Haudaudine.

La guerre civile proprement

dite, toujours proche, va revenir directement à Montaigu dès le mois de

septembre 1793.

Le dimanche 15

septembre en effet, le général Charette de la Contrie, avec son armée et des

milliers de refugiés, pénètre dans la ville de Montaigu. Comme il est poursuivi

depuis Léger par les armées républicaines de Beysser et de Canclaux, il ne s’y

arrête pas longtemps, se repliant vers Cugand et Clisson. Les Bleus se dirigent néanmoins

vers Montaigu.

Le vieux pont de Riaillé

vers 1900 (aujourd’hui disparu).

Le lendemain lundi 16

septembre 1793 au matin, la ville se trouve pratiquement encerclée par les

soldats mayençais. Le général Kleber occupe le flanc gauche, le général Beysser

le droit et le général Aubert-Dubayet le centre. La faible garnison vendéenne

n’est pas de taille pour pouvoir résister efficacement. Elle a tout d’abord

fait couper des arbres sur les routes et détériorer des ponts pour rendre

difficile la progression des Républicains. Elle fait tout de même une résistance

désespérée à Kleber (qui arrive de Remouillé) au Nord au pont de Riaillé et à

l’ancien pont voisin, là où le cours royal (actuelle RD 137) franchit le

ruisseau du Gournet. Elle finit par se replier vers Tiffauges et à se regrouper

avec l’armée d’Anjou pour ce qui sera la bataille de Torfou. Les soldats mayençais

de Beysser, vainqueurs de cette « première bataille » s’emparent alors

de la ville et la livrent à un véritable pillage en règle.

La vieille ville de

Montaigu, gravure du XIXème siècle.

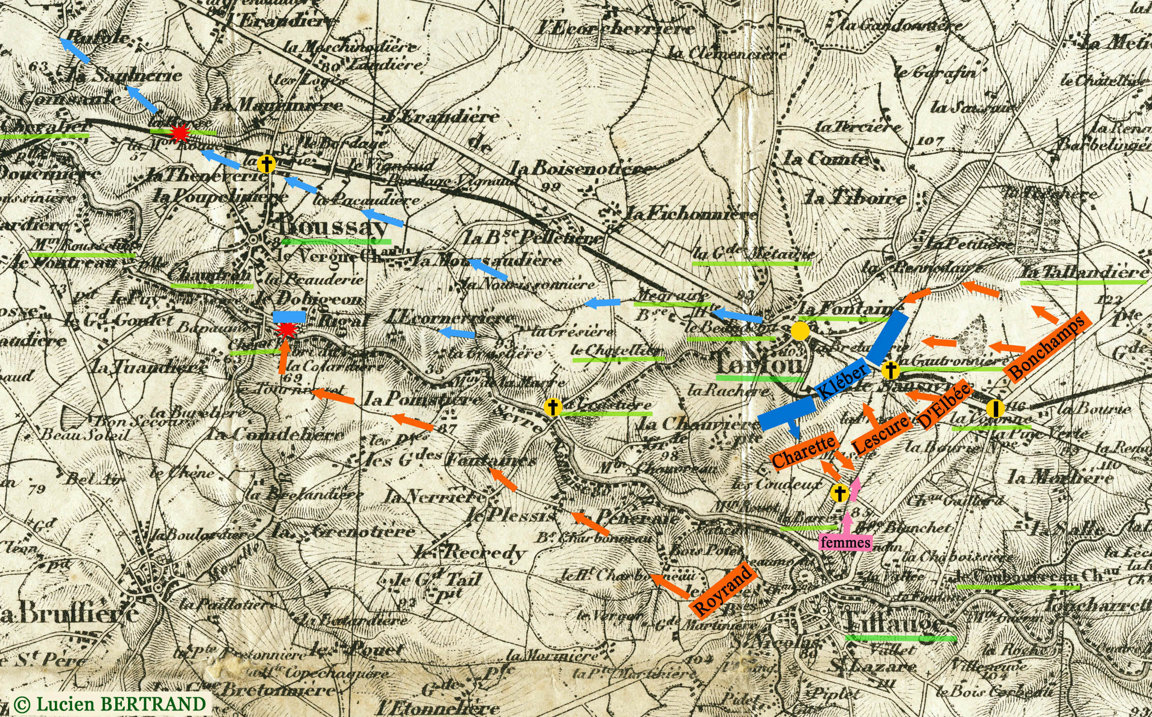

Après leur éclatante victoire

sur l’avant-garde des Mayençais, commandée par Kléber, à la bataille de Torfou

le jeudi 19 septembre 1793, les armées vendéennes se reposent un peu le

lendemain à Tiffauges. Les généraux tiennent un conseil de guerre à cet endroit

et décident de poursuivre les Mayençais de façon à essayer de les rejeter hors

du territoire de la Vendée Militaire. Charrette et Lescure iront donc attaquer la

colonne cantonnée à Montaigu puis ils se retourneront pour aller aider

Bonchamps à les déloger de Clisson. Il s’agissait là d’un projet ambitieux qui

demandait par conséquent une application très stricte.

Charette. Lescure.

Comme prévu samedi 21

septembre, les troupes se mettent en route. Neuf kilomètres plus loin, à

Treize-Septiers, elles se divisent en deux groupes, le premier oblique vers la

Guyonnière pour prendre Montaigu par le Sud, le second commandé par Joly se

dirige en avant-garde directement vers l’Est de la ville. Cette dernière est

toujours occupée par le général Jean-Michel Beysser qui, ignorant encore le

résultat de la bataille de Torfou, s’y croit parfaitement en sécurité avec 8 000

hommes. Joly et ses hommes rencontrent la première ligne républicaine dans les

faubourgs et sous un feu violent l’oblige à se replier en direction du centre

ville. Totalement surpris, Beysser fait alors donner l’artillerie contre les 6 000

hommes qui arrivent maintenant avec Lescure et Charrette. Les vendéens, selon

leur habitude, rendent les canons inefficaces en se couchant par terre, à

chaque fois juste avant le tir des boulets et en avançant ensuite juste après

très rapidement pendant la préparation d’un second tir. Ils parviennent ainsi à

neutraliser les artilleurs sans défense et à s’emparer des canons.

Le vieux château de

Montaigu au XIXème siècle.

Les Républicains

essayent, comme la première fois, de se regrouper dans l’enceinte du château

mais en vain, il est trop tard. Joly investit déjà la forteresse où se trouvent

encore 500 Bleus, notamment les grenadiers. Le représentant Cavaignac réussit tout

de même à éviter l’anéantissement total de la colonne républicaine. Au bout

d’une heure de combat, Beysser ordonne la retraite en direction de Nantes, la

cavalerie ayant déjà ouvert la marche dans cette direction. Blessé, il parvient

toutefois à organiser la retraite de ses effectifs en direction de Nantes en

particulier des 79éme et 109ème régiments d’infanterie.

Arrivé au pont de Remouillé, situé juste après la limite des départements de Vendée

et de Loire-Inférieure, il réussit finalement à stopper à cet endroit les

assauts incessants des vendéens qui l’ont poursuivi jusque là.

Extrait du plan cadastral

de Remouillé en 1813.

Le comité de Salut

Public à Paris ne pardonnait que très rarement à ses généraux vaincus, quelle

que soit leur valeur ou les services rendus antérieurement. Le général Beysser

fut donc par la suite accusé et tout naturellement condamné à la guillotine.

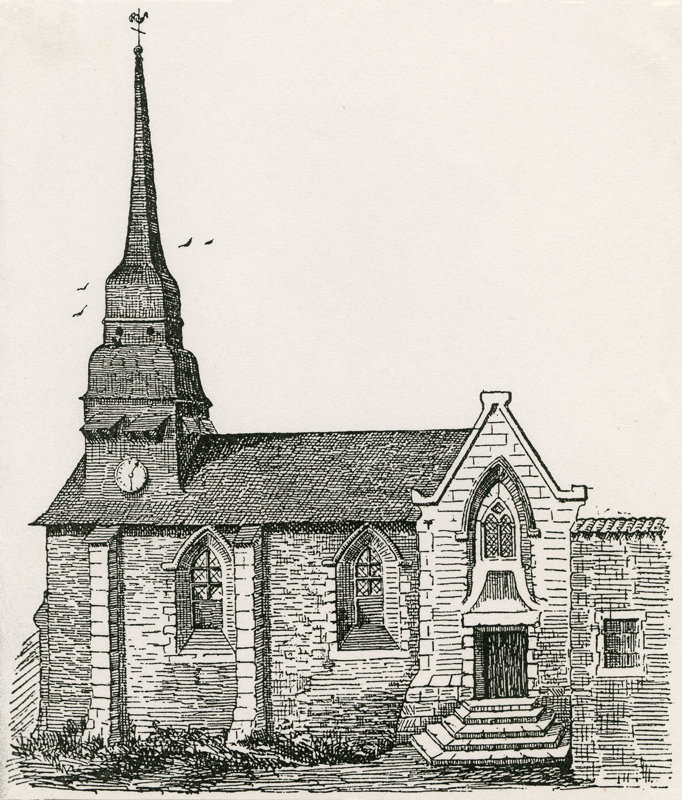

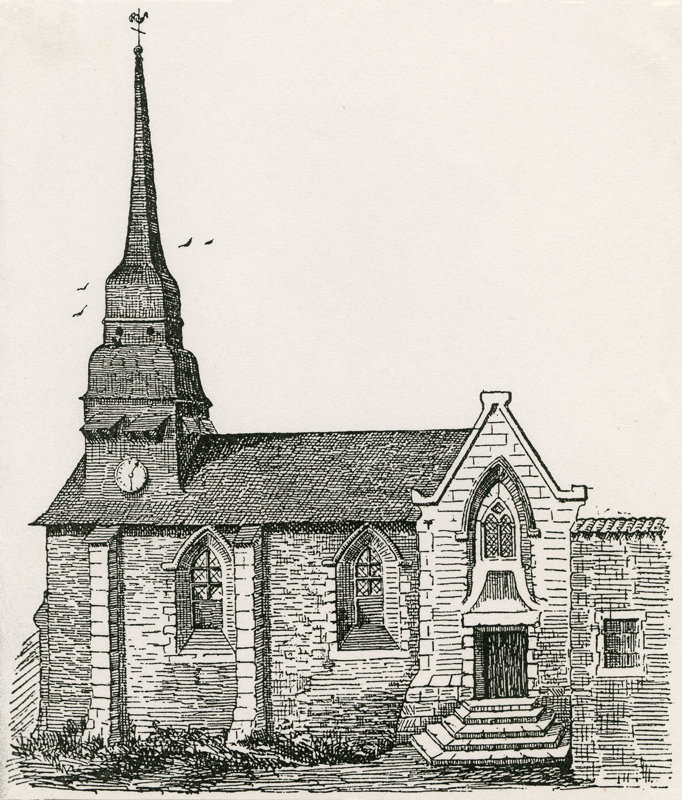

A Montaigu, le

lendemain dimanche 22 septembre, Lescure et ses soldats angevins vont assister

à la messe célébrée par un prêtre réfractaire dans l’église Saint Jean-Baptiste

de Montaigu. Pendant ce temps-là, certains des hommes de Joly dévastent le château

mais sont heureusement empêchés par leurs chefs d’aller commettre d’autres

exactions en ville. Selon l’érudit Dugast-Matifeux, certains prisonniers

républicains capturés dans la forteresse auraient alors été exécutés et leurs

cadavres jetés dans le puits voisin.

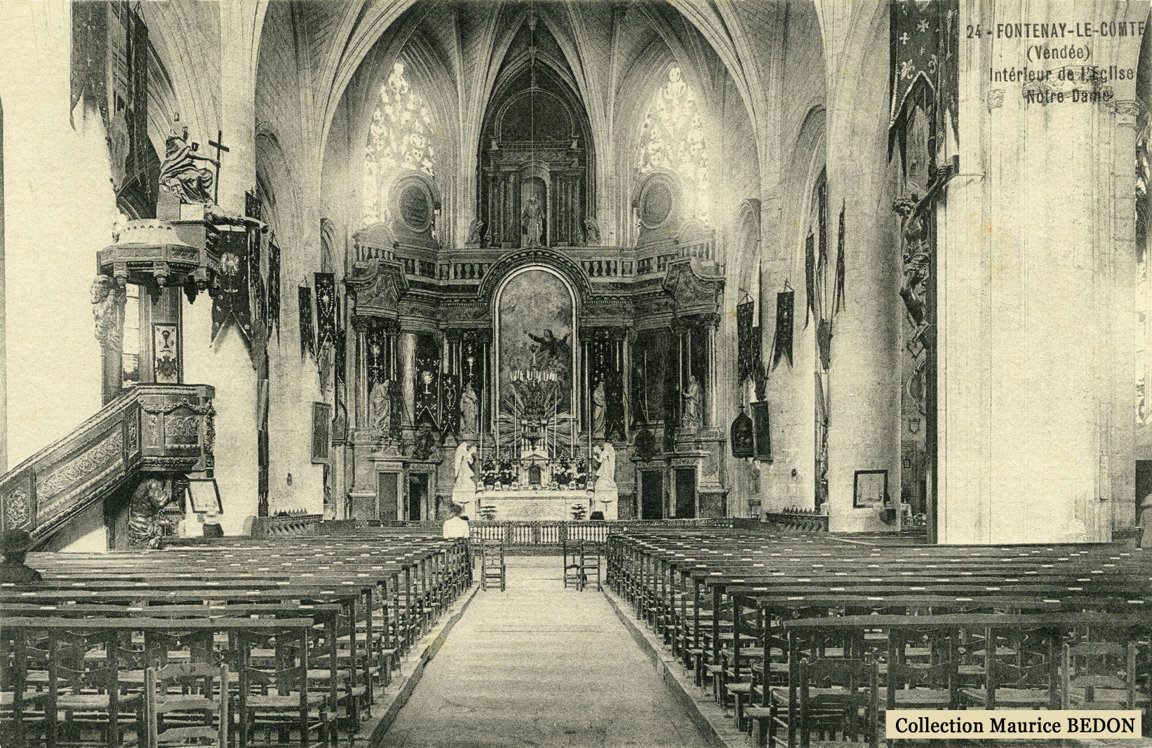

L’ancienne église de

Montaigu (reconstruite en 1863).

Alors que les généraux

tiennent conseil dans le château, des lettres envoyées par les 600 habitants de

Saint-Fulgent les appellent au secours pour venir délivrer la ville des troupes

bleues qui l’ont envahie et y sèment la terreur. L’opération n’est peut être pas

trop risquée, mais elle contredit le plan arrêté en commun à Torfou et risque

de laisser Bonchamps seul se faire écraser par les Mayençais à Clisson.

Charette et Joly sont pour, Lescure contre, mais il va finir par se laisser

convaincre par ses collègues.

Les armées quittent aussitôt

Montaigu pour se diriger vers le Sud en direction de Saint-Fulgent, distant de

20 kilomètres et en utilisant le grand cours (anciennement « royal »

et actuel RD 137). Ils passent ainsi dans l’après-midi, sans encombre, le vieux

pont Boisseau sur la rivière la Maine juste à l’entrée de Saint

Georges-de-Montaigu. A cet endroit, ils sont déjà repérés par les éclaireurs de

l’armée républicaine.

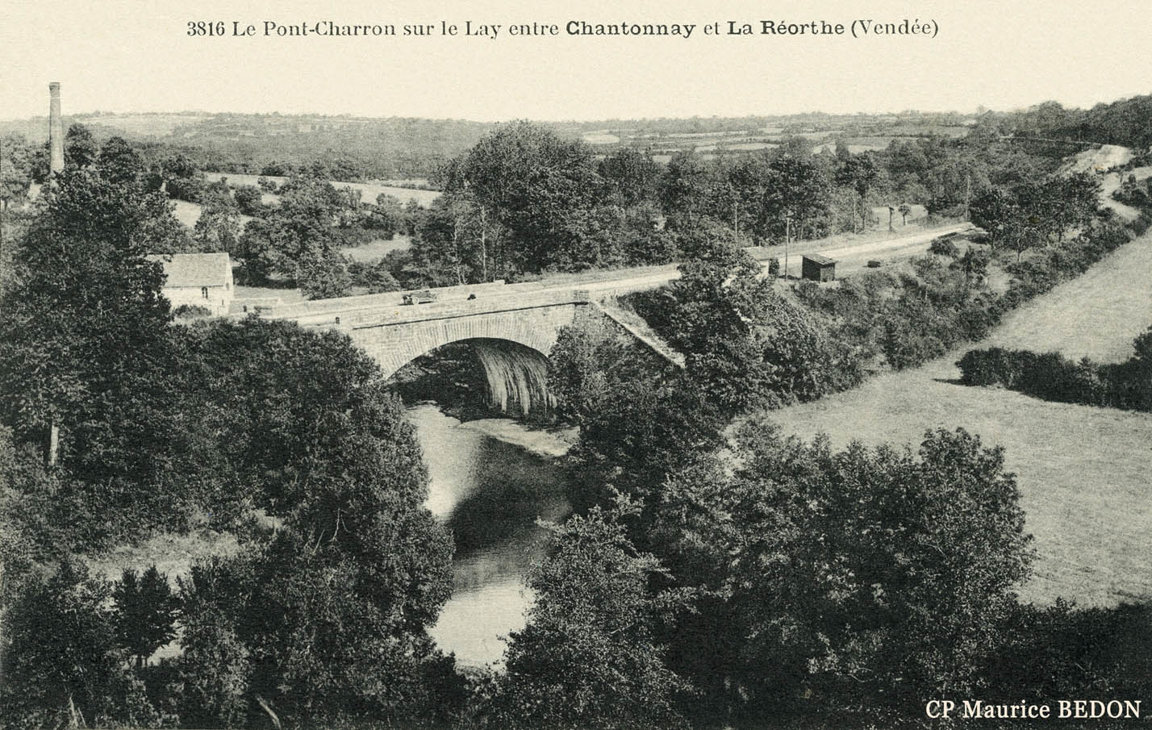

Le vieux pont Boisseau à

St Georges-de-Montaigu.

Aussi, leurs ennemis

prévenus les attendent de pied ferme un kilomètre avant l’entrée Nord du bourg

de Saint-Fulgent. Ils sont commandés par le général Mieskouski. Il est 17

heures quand la bataille s’engage par un duel d’artillerie, qui dure près de

deux heures et n’aboutit pratiquement à aucun résultat. A 19 heures, alors que

la nuit tombe, les tambours vendéens contournant le bourg des deux côtés vont

sonner, faisant croire à des attaques d’encerclement. Les Bleus se replient

alors en ordre en direction du centre ville. Charrette, suivi d’un tambour

battant la charge, de Joly et de Savin, les prend en chasse vigoureusement dans

la longue rue principale de Saint-Fulgent.

La

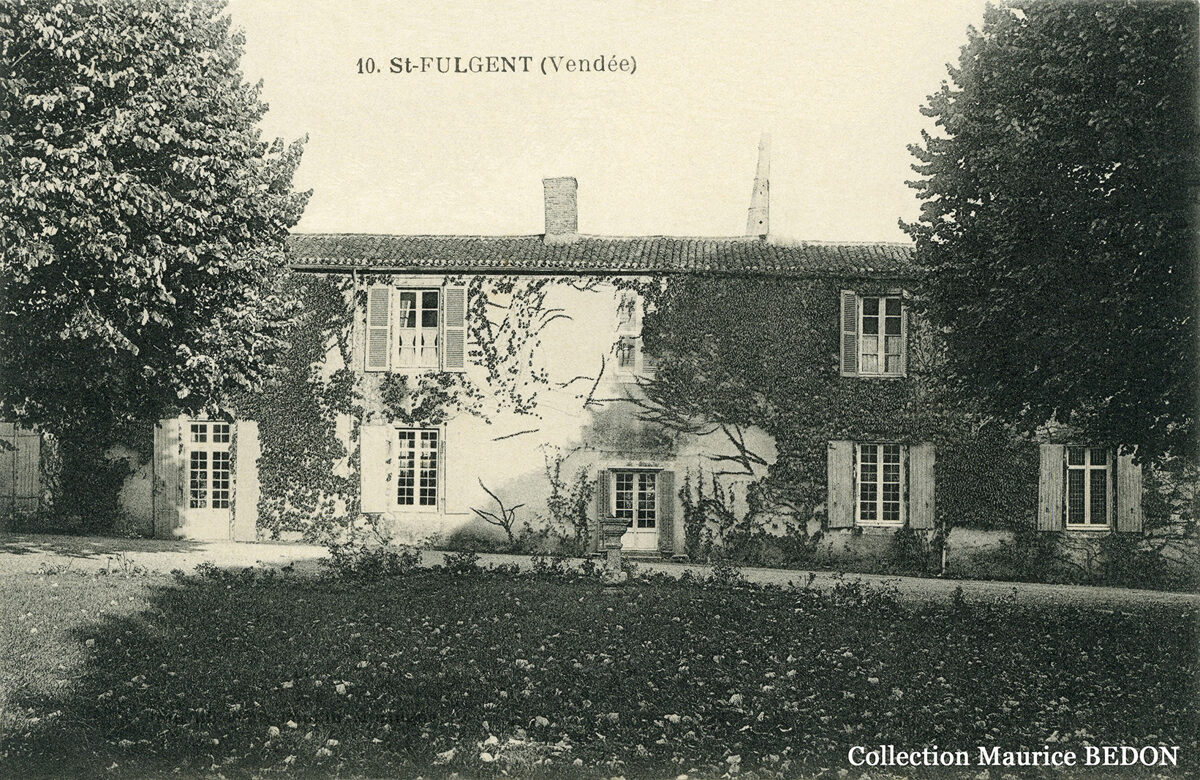

longue rue principale de Saint-Fulgent.

La nuit est maintenant

tombée et c’est un violent combat au corps à corps qui se déroule dans la rue

de Saint-Fulgent plongée pratiquement dans l’obscurité. Pour effrayer leurs

adversaires les Blancs hurlent sans cesse « Vive le Roy » et leurs

cris sont amplifiés par l’écho produit par les maisons construites en rangs

serrés. Planchot, un farinier de la Gaubretière, utilisant cette espèce de

petite flûte locale appelée « flageolet », joue sans cesse par

dérision et d’une manière lancinante le chant du « ça ira ». Quand

son cheval est abattu, il va s’asseoir sur une borne et continue à jouer. Selon

les écrits de la marquise de La Rochejaquelein cette même action aurait bien été

réalisée, mais par un certain Rynks, un jeune Suisse appartenant à la cavalerie.

Malgré l’heure tardive, on continue à se fusiller presque à bout portant. Dans

l’obscurité, les soldats des deux camps puisent parfois des balles dans les

mêmes fourgons militaires, pour s’entretuer ensuite.

La Bataille de Saint-Fulgent

(Album Vendéen).

Les bataillons

républicains « Le vengeur » et « l’invincible », malgré

leurs noms prétentieux, sont presque entièrement anéantis. Le général

Mieskouski a perdu la meilleure partie de son armée, après huit heures de

combats effroyables. La bataille se termine pratiquement dans les jardins d’un

grand logis situé au centre du bourg. C’est aujourd’hui le parc de l’actuelle

Mairie de Saint-Fulgent. La tradition familiale affirme que c’est à cet endroit

qu’est tombé un de nos ancêtres du côté maternel. Ne pouvant continuer à

résister, les Républicains survivants se décident à faire retraite en direction

des Quatre-Chemins de l’Oie. On raconte qu’un habitant de Saint-Fulgent nommé

Monnereau tue un Bleu à l’aide de sa

fourche, lui prend son fusil et s’en sert pour abattre ensuite seize fuyards. Pourtant,

cette victoire masque mal un fait bien plus important : Bonchamps, sans le

soutien attendu, n’a pas réussi à refouler les Mayençais qui menacent encore la

Vendée. Aux yeux de l’état-major vendéen, Charette en portera la

responsabilité. Il n’y aura plus désormais d’opérations communes.

Le parc actuel de la

Mairie à St-Fulgent.

Durant la Guerre de

Vendée, il faut bien considérer que les deux camps n’ont jamais vraiment fait

jeu égal. Alors que les Bleus constituent une véritable armée disciplinée, les

Vendéens forment un groupe de paysans volontaires qui viennent pour participer

aux batailles et puis retournent chez eux ensuite pour effectuer les travaux

agricoles. De ce fait, il leur est très difficile de tenir garnison. Ils

laissent donc pratiquement sans réelle surveillance des villes qu’ils ont pourtant

conquises très chèrement.

Ainsi dès le 27 septembre,

l’armée du général Kléber vient camper au nord de Saint-Hilaire-de-Loulay sans éprouver

la moindre difficulté. Et trois jours plus tard le 30 septembre 1793, ne

rencontrant pratiquement pas de résistance, son armée entre dans Montaigu et

s’y installe.

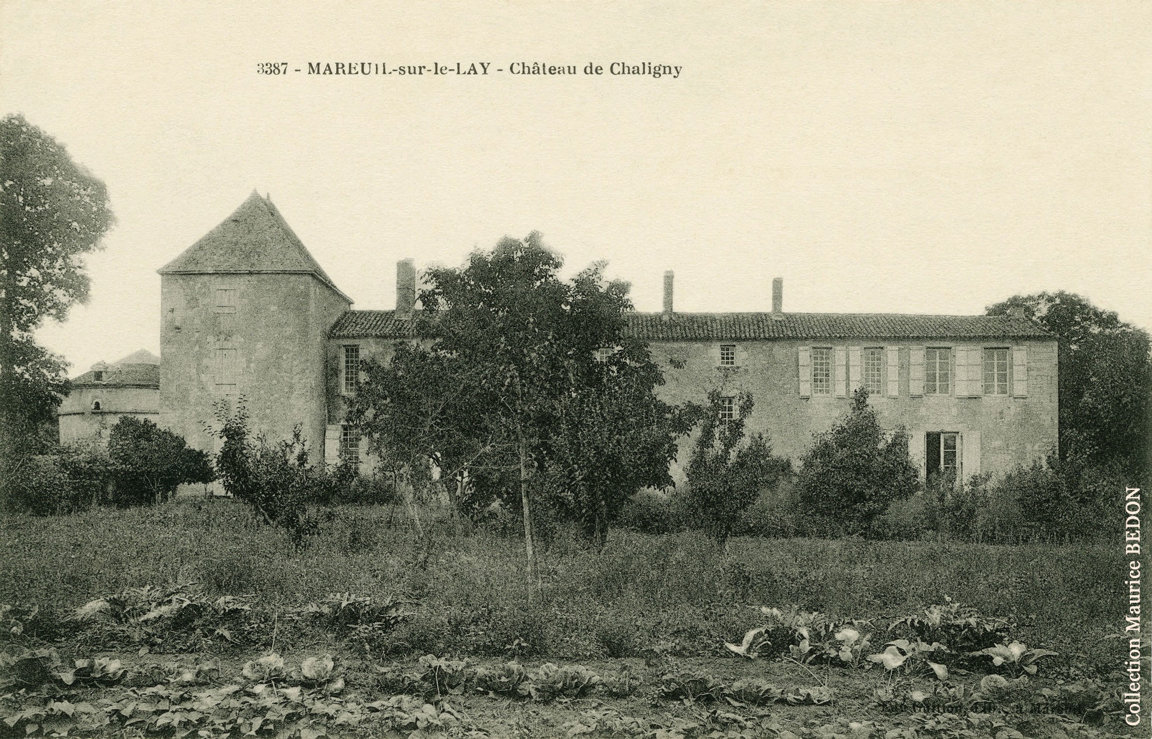

L’amiral Louis-Charles

du Chaffault comte de Besné, habitant ordinairement le château de Meslay à la

Guyonnière, se trouvait ce jour là dans la maison de sa fille au N°2 de la rue

Noire. Il fut accusé, par dénonciation, d’avoir dirigé les Vendéens d’une

fenêtre du 1er étage. En fait, dans cette rue étroite et écartée des

opérations, il était matériellement impossible de diriger quoi que ce soit. Il

n’en fut pas moins aussitôt arrêté et conduit à la prison de Luzançay près de

Nantes. Il y mourut dans le plus complet dénuement le 29 juin 1794 (11 messidor

de l’an II). Sa fille Pélagie veuve de Louis Le Maignan de Lécorce, se sentant

menacée, rejoignit les armées vendéennes, participa à la Virée de Galerne et y

périt.

La maison du Chaffault, 2

rue Noire à Montaigu (à droite).

L’armée républicaine

installa une garnison importante à Montaigu et conserva cette fois-ci sans

encombres la ville jusqu’à la fin du conflit. Elle restera ville de garnison

jusqu’à la fin du Ier Empire. Pourtant, lors des évènements de

novembre 1799, le comte Constant de Suzannet tenta de prendre la ville mais ne

put dépasser Meslay.

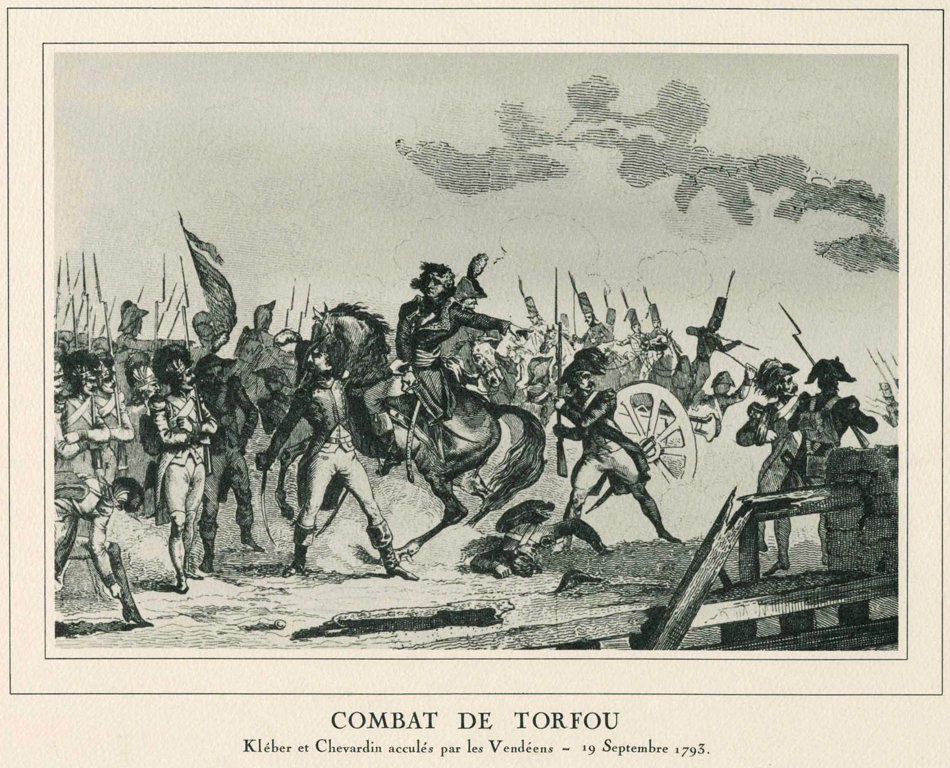

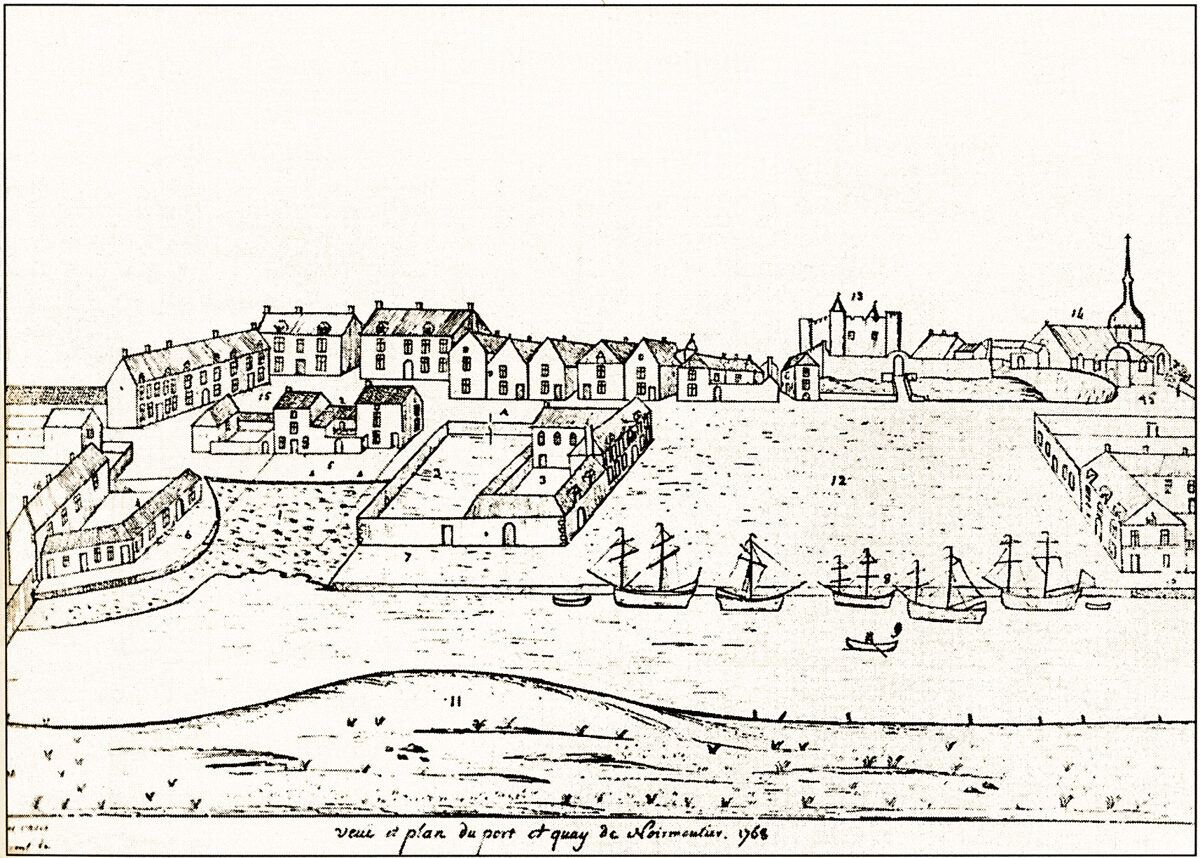

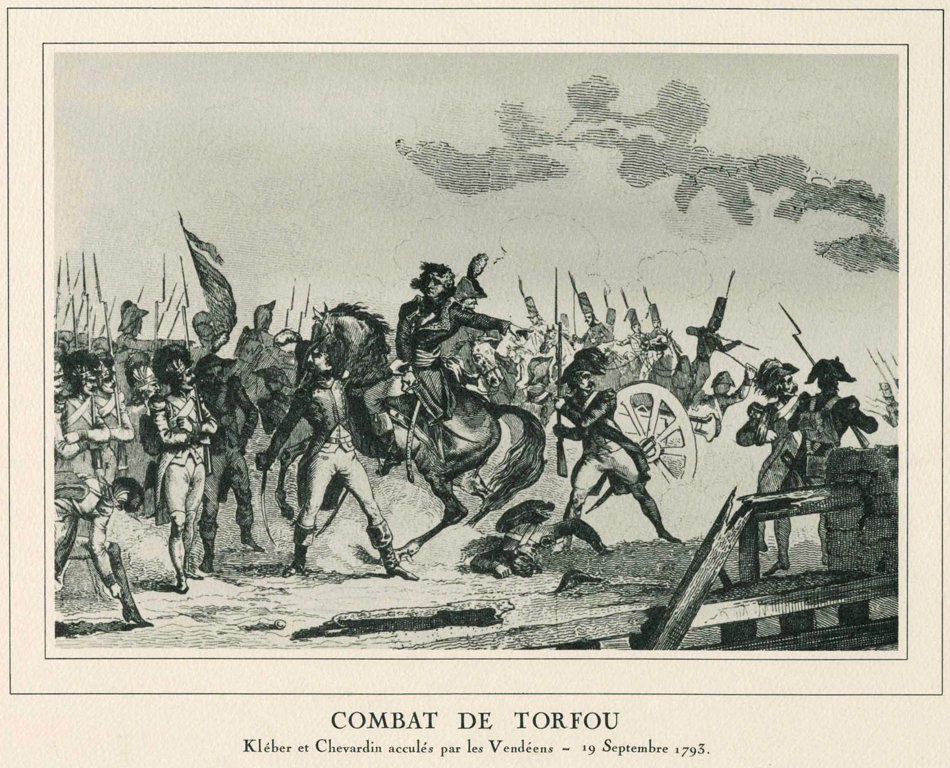

LA BATAILLE DE TORFOU (19 septembre 1793)

La colonne de Torfou en 1900.

Cette carte postale, portant le numéro 32 (écriture rouge), compte

parmi les premières que le célèbre photographe Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre

a réalisées (celle-ci vers 1900). Elle est intéressante à un double titre

puisqu’elle nous montre, outre la colonne, le curieux véhicule hippomobile dont

se servait l’éditeur pour ses déplacements professionnels ainsi que trois

jardiniers probablement du château voisin du Couboureau. Ces derniers seraient

venus entretenir les espaces verts aux abords de la colonne.

L’armée de Mayence.

1°- La Bataille :

Après la capitulation de Mayence, le 23 juillet 1793, la Convention avait

décidé d’envoyer, contre les Vendéens, les troupes qui venaient d’être libérées

en échange de la promesse de ne pas servir contre les puissances coalisées. Ces

soldats, surnommés de ce fait les Mayençais et considérés comme

« invincibles », étaient placés sous les ordres du général en chef Jean-Baptiste

Aubert Dubayet secondé par les généraux Louis-Antoine Vimeux, Beaupuy, François

Haxo et Jean-Baptiste Kléber pour l’avant-garde. Ils étaient arrivés dans la

ville de Nantes le vendredi 6 septembre 1793. Pendant dix jours ils s’étaient

chargés de nettoyer de l’insurrection les abords de Nantes. Dès le 16 septembre,

Charrette s’était fait attaquer par eux à Montaigu. Parvenu à se dégager, il

avait compris l'importance de la menace.

Le 18 septembre 1793, les Mayençais occupent la ville de Clisson où

vient s’installer également l’état major de l’armée des côtes de l’Ouest

commandée par le général Jean-Baptiste de Canclaux. L’après-midi même, Kléber

avec son avant-garde de 2000 hommes décide de se diriger vers Gétigné, Boussay

et Torfou.

Infanterie républicaine 1793-1794. Soldat

Mayençais.

En effet ses ordres sont de suivre la Sèvre Nantaise par le chemin de

Boussay et de Torfou, pour ensuite faire sa jonction avec le général

Jean-Michel Beysser qui, lui, doit venir de Montaigu. Ensemble ils doivent

ensuite aller prendre la ville de Mortagne-sur-Sèvre et son parc d’artillerie.

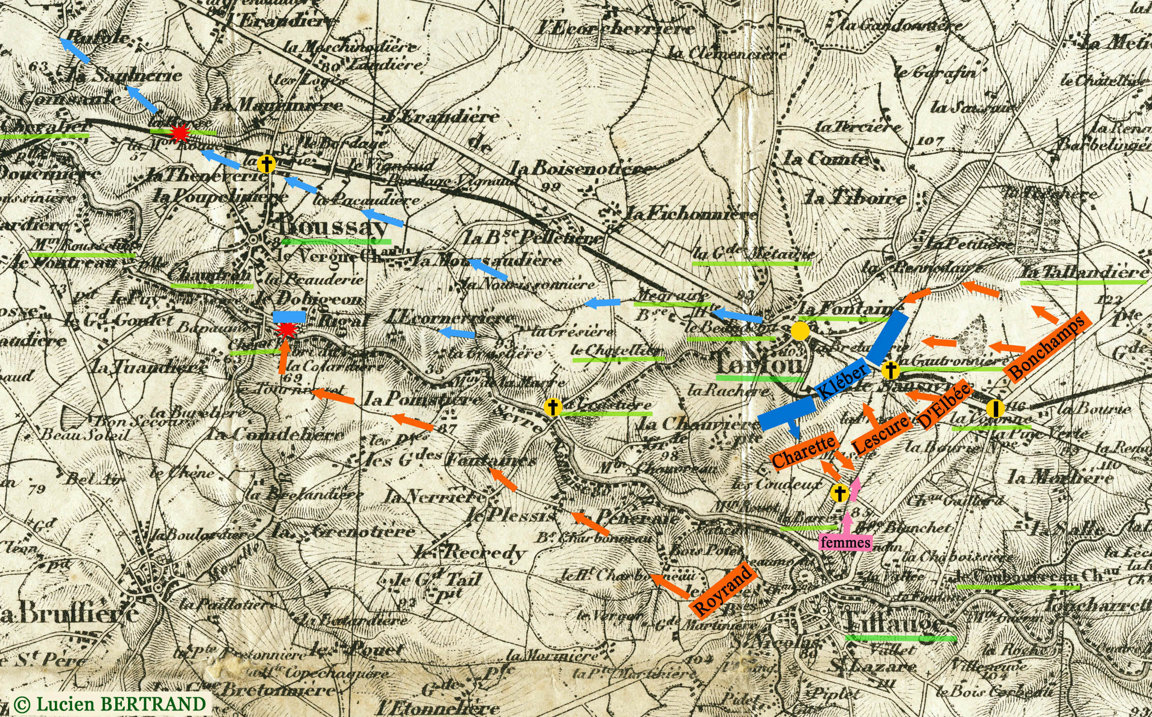

Au matin du jeudi 19 septembre 1793, vers 9 heures du matin près de

Boussay, Kléber, est attaqué par un groupe de cavaliers de Charrette qui

n’engage pas le combat plus avant et s’échappe vers Torfou. Les Mayençais arrivent

ainsi avant 10 heures sur le plateau de la Métairie qui domine le terrain, au Nord-Ouest,

devant Torfou. Bien entendu ils empruntent l’ancienne route et traversent la

rivière sans encombre au gué dit du Bon-Débit. A cet instant, Kléber est

parfaitement sûr de lui car il est convaincu de n’avoir devant lui que l’armée

de Charrette.

Le gué du Bon-Débit : comparaison

d’une photo aérienne actuelle avec l’ancien plan (source Portail IGN).

Malgré les importantes modifications du paysage depuis le XVIIIème

siècle, tout particulièrement à cet endroit, à la suite des constructions de

nouvelles voiries et d’une ligne ferroviaire, le gué du ruisseau du Bon-Débit

est encore visible aujourd’hui. Sur la photo aérienne ci-dessus, les

différences de couleur de la végétation (marquées par des flèches) font

apparaître en certaines saisons le tracé exact de l’ancien chemin que les Bleus ont emprunté.

La passerelle au gué du Bon-Débit en

2017.

Depuis le plateau de la Métairie, le général fait bombarder le clocher

de l’église de Torfou et les maisons environnantes par ses canons utilisant des

boulets incendiaires au souffre. Il s’agit évidemment de l’ancien clocher

puisque l’église actuelle a été construite au XIXème siècle. Prise

de panique, une grande partie de la population fuit la ville vers l’Est en

direction des troupes vendéennes. Ce sont les chasseurs qui sont chargés de

prendre la ville. Contenus quelques temps, ils réussissent ensuite à faire

reculer les 300 soldats de Charrette jusqu’à la sortie de la ville puis à les

faire fuir. A ce moment là Kléber se croit vainqueur et va s’avancer au delà de

la ville en direction de l’Est.

L’entrée ouest de Torfou vers 1905.

Prévenues, plusieurs Armées Vendéennes sont déjà présentes sur le

terrain depuis la veille. Elles ont bivouaqué, dans la nuit du 18 au 19

septembre, le long de la route de Montaigu à Cholet : Charles de Royrand

au sud près de Tiffauges, puis Louis de Lescure et Maurice d’Elbée au centre. Charles

de Bonchamps, blessé, n’arrivera avec ses hommes que le lendemain matin et prendra

l’emplacement le plus au Nord. A minuit, sur un autel improvisé, l’abbé Bernier

a célébré, dans la plus grande ferveur, une messe au lieu dit « la foire

du Couboureau » non loin du château du même nom et du site de la célèbre

bataille.

Le porte drapeau de la paroisse de La

Verrie. Soldat Vendéen.

A la sortie du bourg de Torfou en direction de l’Est, les soldats bleus

se sont divisés en trois formations de combat :- 1° un bataillon vers le

Nord-Est en direction approximativement du lieu dit La Fontaine, - 2° les

grenadiers sous les ordres de Bouin-Marigny vers le Sud-Est en direction de la

Barre - et 3° l’infanterie commandée par Kléber lui-même, au centre par le Bas-Bourg.

Les grenadiers sont les premiers à rencontrer les maraichins de

Charrette. Ils les ont déjà délogés de Torfou et ceux-ci sont impressionnés par

la tenue et la discipline de cette armée qui avance en ligne et que rien ne

semble pourvoir dévier de son objectif. Il faut dire que jusqu'à présent ils

avaient surtout rencontré des soldats issus pour la plupart de la levée en

masse, sans véritable expérience militaire. Ces jeunes gens étaient surtout

différents d’eux parce qu’ils s’étaient soumis à la fameuse loi de levée en

masse, alors que cette dernière était responsable du déclenchement de la

rébellion dans l’Ouest. Les troupes de Charette fléchissent, reculent et se

sauvent.

Plan de la Bataille de Torfou.

Les femmes des combattants (et parfois même leur famille), que nous

appellerons par simplification les Vendéennes alors qu’elles sont originaires

de tous les départements de la Vendée Militaire, sont restées en prières à

l’arrière. Certaines se sont mises à l’abri dans l’enceinte du château féodal

de Tiffauges. D’autres sont présentes dans les rues de Tiffauges ou sur la

route. Les plus hardies se sont avancées jusqu’à la chapelle Saint-Julien près

de la Sèvre et même dans un chemin du vallon de la Barre tout près de la ligne

de front. Cette petite route, « le chemin du pâtis » est souvent

appelé aujourd’hui « la route des Femmes ». Placées à cet endroit,

elles voient soudain venir en courant des petits garçons épouvantés précédant

de peu des hommes en fuite qui arrivent en criant « sauve qui peut ».

Le château féodal de Tiffauges.

Profondément choquées, les femmes s’empressent spontanément de leur

barrer la route, les insultent copieusement : « lâches..., gredins..., soldats de deux sous... ». Elles

les convainquent de repartir au combat, au besoin les frappent avec des fourches,

des bâtons, des cailloux ou leurs sabots. Louis Brochet dans son ouvrage cite

« la mère Giraudelle » (Jeanne Giraudeau) de Montaigu, comme étant

particulièrement virulente. C’est précisément cet épisode qu’Alfred du

Chasteignier a représenté dans son tableau consacré à la bataille de Torfou, et

qui est reproduit ci-dessous. Certaines femmes vont même s’élancer pour

participer au combat. Perrine Loyseau de la Gaubretière abat trois Bleus à l’aide

d’un sabre dont elle vient de s’emparer. Les hommes, penauds, s’arrêtent et commencent

à rebrousser chemin. Charrette a vu la scène, il accourt à cheval et

s’adressant à ses hommes leur crie « Qui

m’aime me suive, puisque vous m’abandonnez, je vais moi-même vaincre ou

mourir ». Les fuyards repartent immédiatement rejoindre leurs

compagnons qui résistaient encore.

La bataille de Torfou, tableau

d’Alfred du Chasteignier.

Pendant ce temps là, au centre, l’infanterie s’est avancée vers l’Est

en direction de la Gautronnière en suivant globalement l’ancien chemin. Elle ne

dépassera jamais le niveau du lieu-dit La Frogerie. En effet, elle vient de

rencontrer l’armée du généralissime d’Elbée. C’est à ce moment que Kléber se

rend compte, avec surprise, qu’il est en face de plusieurs armées Vendéennes et

que la journée ne sera pas une simple promenade militaire. Il a d’ailleurs été

blessé d’un coup de feu assez tôt et malgré son épaule fracassée, il est resté

diriger les opérations. Les Mayençais en rangs serrés chargent à la baïonnette

et enfoncent assez facilement les groupes de paysans. Lescure, voyant le danger,

descend de son cheval et saisissant un fusil s’écrie avec bravoure « Y a-t-il quatre cents hommes de bonne

volonté pour mourir avec moi ». Mille sept cents se seraient présentés

immédiatement, originaires de Courlay, Les Aubiers, Yzernay et Les Echaubrognes.

Le capitaine Jean Bourasseau lui répond : « Allez, Monsieur le Marquis, nous vous suivrons où vous

voudrez ». Ils se forment en colonne et s’élancent à l’assaut des Bleus

en poussant leur célèbre cri de guerre « Rembarre ».

Ils vont tenir ainsi pendant deux heures ce choc terrifiant. Ce qui fera dire à

Kléber, avec son accent alsacien : « Tiaple,

ces prigands se pattent pien ».

Charrette d’après le tableau de

J-Be Paulin-Guérin (1827). Maurice Gigost d’Elbée d’après le tableau de J-B

Paulin-Guérin (1827). »

Bonchamps, par la route de Cholet et de La Romagne arrive maintenant

sur le champ de bataille avec son armée. Grièvement blessé, il est porté par

ses hommes sur une civière mais il tient, comme Kléber, à rester à son poste et

à diriger la manœuvre. Très loin de combattre en ligne, ses soldats se

dispersent sur le terrain en un apparent désordre pour se regrouper brusquement

au moment de l’attaque. Bonchamps est à la recherche d’un chemin, celui

provenant de la Tallandière, pour envoyer une partie de ses hommes tourner les Bleus

sur leur flanc gauche et couper leurs lignes. La fougue de ces troupes fraîches,

arrivant dans une bataille déjà très éprouvante, déstabilise les Mayençais qui

fléchissent devant elles.

Kléber lui-même raconte la suite des événements dans son rapport

adressé à la convention nationale : « …à

peine la fusillade se fit-elle entendre sur nos derrières que tous les yeux se

dirigèrent de ce côté et que quelques voix s’écrièrent « nous sommes

coupés ! ». Ce fut dans cet instant que Boisgérard, le chef d’état

major, s’apercevant que l’artillerie n’était pas assez couverte, voulut

disposer d’un des bataillons de la droite, qu’il voyait n’être point occupé. Ce

bataillon se mit en mouvement pour se porter en arrière ; mais avec trop

de précipitation sans doute, puisque son mouvement fit croire qu’il se

retirait. Il ne fut que trop suivi. Ce fut en vain que les braves s’efforcèrent

de faire rester chacun à son poste, rien ne put arrêter le désordre…».

La décision de déplacer une division du sud pour l’envoyer renforcer

celles du nord est militairement judicieuse, mais à ce moment-là elle est mal

interprétée par les autres bataillons qui pensent qu’il s’agit là des prémices

de la retraite. D’autant que les soldats sont découragés car toutes leurs farouches

attaques se heurtent à la détermination des Vendéens qui sont de plus en plus

maîtres du terrain. Malgré des prodiges de valeur et de ténacité, les Mayençais,

débordés par le nombre, fléchissent. Les exhortations du conventionnel Merlin

(dit de Thionville), représentant du peuple en mission, ne les empêchent pas de

reculer. Kléber écrira également dans son rapport à la convention

nationale : « Jamais on ne

vit un combat, un acharnement plus terrible, les rebelles combattaient comme

des tigres et mes soldats comme des lions ! ». Il vient de

comprendre qu’il a désormais peu de chance de remporter la victoire mais qu’il

lui faut avant tout sauver son armée. La certitude de remporter une victoire sur

ces groupes de paysans était telle que le désarroi est immense dans le camp des

dirigeants républicains. Certains officiers désappointés et de peur de tomber

aux mains des « Brigands », préfèrent se brûler la cervelle. Les

Mayençais, tout en se défendant, retraversent Torfou en flammes et se déplacent

en assez bon ordre vers Boussay. « Malgré

l’extrême difficulté des chemins et le nombre toujours croissant de leurs

ennemis, ils se remettaient en bataille et reculaient successivement de trente

en trente pas, faisant des feux de file semblables aux roulements de

tambours. ». L’armée laisse en fait beaucoup de morts sur le terrain.

La croix de la Barre. La croix de la Gautronnière.

Les pertes humaines pour la totalité de l’affrontement dit de Torfou

(retraite comprise), estimées à 4000 personnes au XIXème siècle, sont

évaluées plus raisonnablement, à notre époque, à environ 1000 hommes pour les Bleus

morts et grièvement blessés, soit la moitié des effectifs engagés et à 600 pour

les Vendéens. Avant de poursuivre les évènements de la journée, nous ne

quittons pas Torfou sans avoir observé les deux calvaires implantés sur les

lieux mêmes des combats (cf. photos ci-dessus) :

Le

calvaire au lieu-dit La Barre (dit « croix des Blancs ») a été élevé

en 1839 par la famille Grimaud pour commémorer les combats sanglants de la

bataille de Torfou et les massacres de 1794. L’inscription suivante est gravée

sur le montant de la croix : « 1839/

GRI/ MA/ UD / ». Il a été béni en 1840 par l’abbé Charles

Foyer curé de Torfou et lui-même rescapé de cette bataille.

Le

calvaire au lieu-dit La Gautronnière (dit « croix des Bleus ») a été

érigé en 1837 par Pierre Rautureau, à côté des charniers où ont été déposés les

soldats républicains morts en septembre 1793. Pierre Rautureau avait eu la

chance rare d’être épargné par ces derniers.

Place de Torfou devant la chapelle

Notre-Dame de Lourdes en 1905.

Cette magnifique carte postale, très animée, nous montre une place de

Torfou où se situe la chapelle Notre-Dame de Lourdes. On en aperçoit le côté à

droite du cliché. Cet édifice a été construit par l’abbé Béziau curé de Torfou,

grâce à des dons, pour plusieurs raisons et en particulier pour servir

d’ossuaire aux victimes Vendéennes de la révolution. Il s’agit surtout de

victimes des colonnes infernales en 1794, mais aussi de quelques soldats de la

bataille de 1793. Elle a été consacrée le Lundi de Pâques 14 avril 1879 par le Révérend

Père Abbé de Bellefontaine.

2°- L’Armée du Centre :

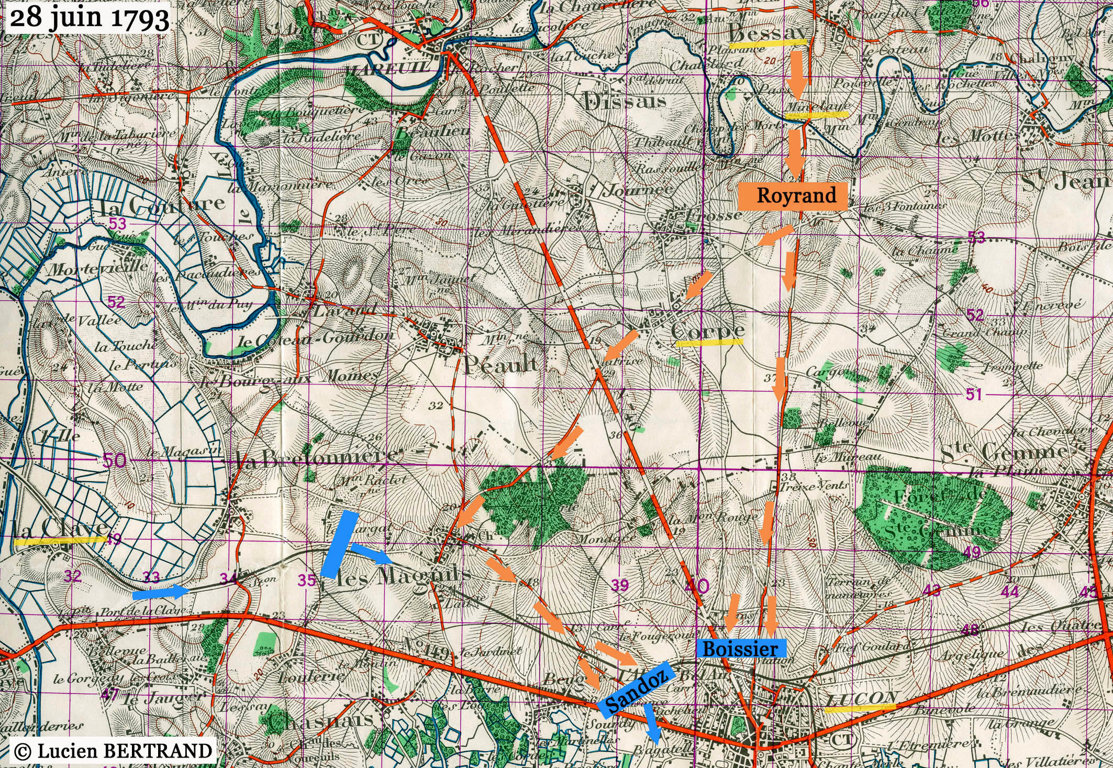

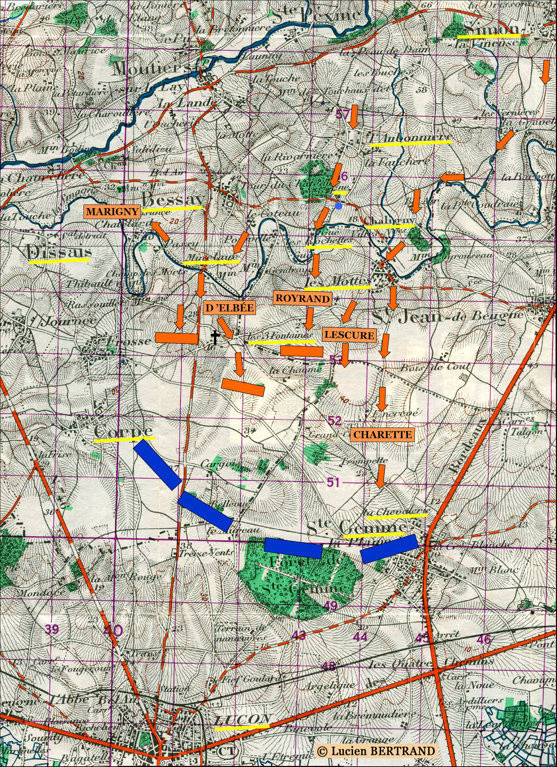

Pendant la durée de la bataille, Royrand avec une partie de l’Armée du

Centre avait été tenu en réserve près de la route à proximité du bourg de

Tiffauges, pour pouvoir intervenir en cas d'arrivée de renforts républicains

venus de Montaigu. Et il tardait à ses hommes de se rendre utiles. Certains

historiens douteraient parfois de la présence personnelle de Royrand à Torfou,

mais l'Armée du Centre était de toute façon représentée à cette bataille.

Amédée de Béjarry officier de l’armée de Royrand et donc témoin

oculaire écrit dans ses Mémoires : « M de Royrand et une partie de l’armée du centre se portèrent

rapidement, par la rive gauche de la Sèvre, vers le pont de Boussay, afin de

couper aux républicains la retraite vers Clisson. L’armée de Kléber eût été

anéantie par ce mouvement, si ce général n’avait trouvé dans le bataillon qu’il

s’était hâté d’y envoyer un chef, Schwardin, qui combattit jusqu’au dernier

homme et qui par son dévoûement, sauva le reste de l’armée ». Évidemment c’est le fils d’Amédée de Béjarry qui écrit et son petit-fils qui

publie en 1884, mais c’est conformément aux notes laissées par le père. De plus,

nous avons personnellement parfois trouvé Amédée de Béjarry peu précis en ce

qui concerne les lieux-dits mais nous ne l’avons jamais encore pris en défaut

sur la stratégie générale. En outre, ce qu’il nous explique est parfaitement logique.

Pour pouvoir tomber sur les arrières des Républicains, l’armée de Royrand

devait les contourner en passant par la rive gauche de la Sèvre puis traverser

la Sèvre pour arriver devant eux. Il leur fallait donc trouver un passage sur

la rivière à la hauteur de Boussay, et bien au-delà de la Grossière. C’était

une stratégie identique à celle que venait de tenter Bonchamps à l’autre bout

du champ de bataille. N'oublions pas que les Vendéens avaient sur les

Républicains l'avantage de pouvoir disposer de guides connaissant bien les

lieux.

Les écrits de plusieurs historiens à partir du XIXème siècle

laissent penser que le sacrifice de Chevardin pourrait avoir eu lieu plutôt en

direction de Gétigné : Pitre-Chevalier en 1851, Louis Brochet en 1902 et

Emile Gabory en 1963 par exemple. En revanche la version de Béjarry est sous

entendue chez Beauchamp en 1807, Crétineau-Joly en 1840 et plus près de nous,

elle est très clairement adoptée par l’abbé Billaud en 1967 et notre ami Philbert

Doré-Graslin en 1992, par exemple.

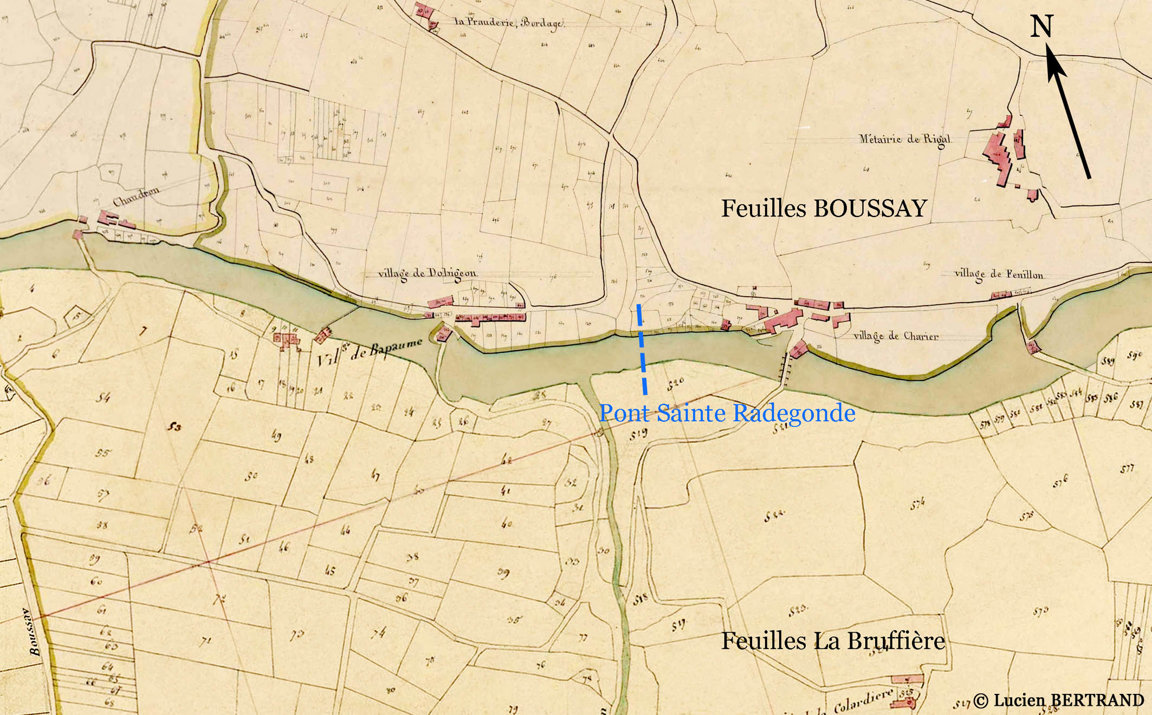

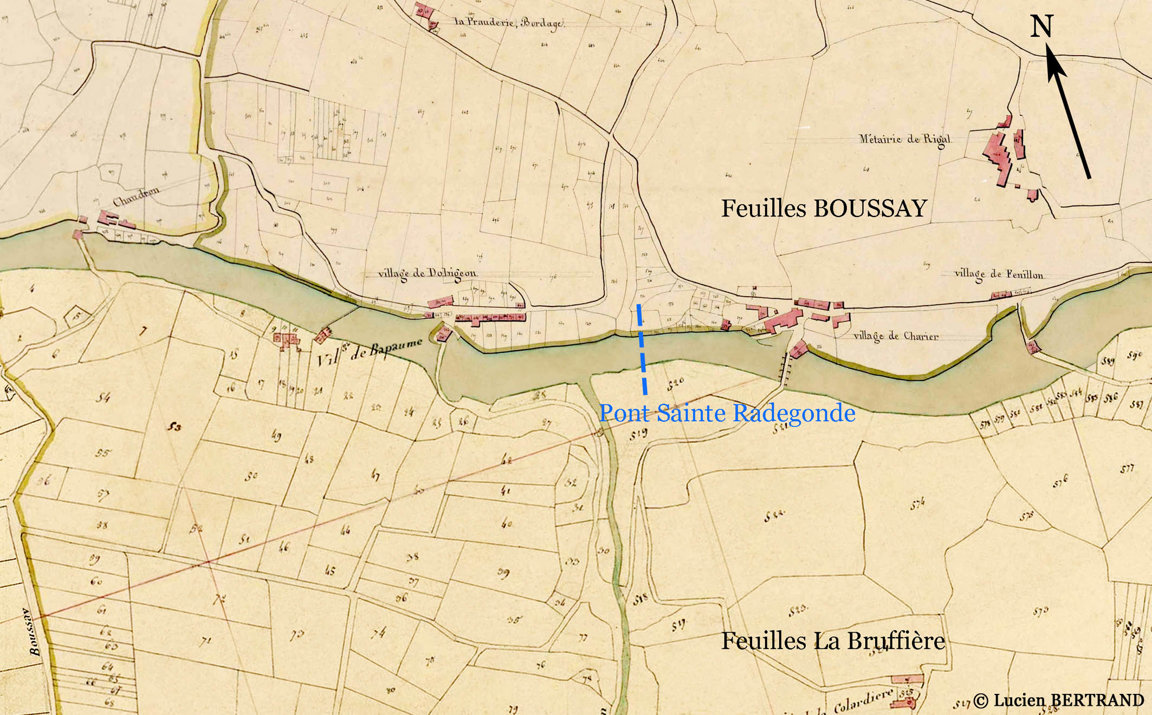

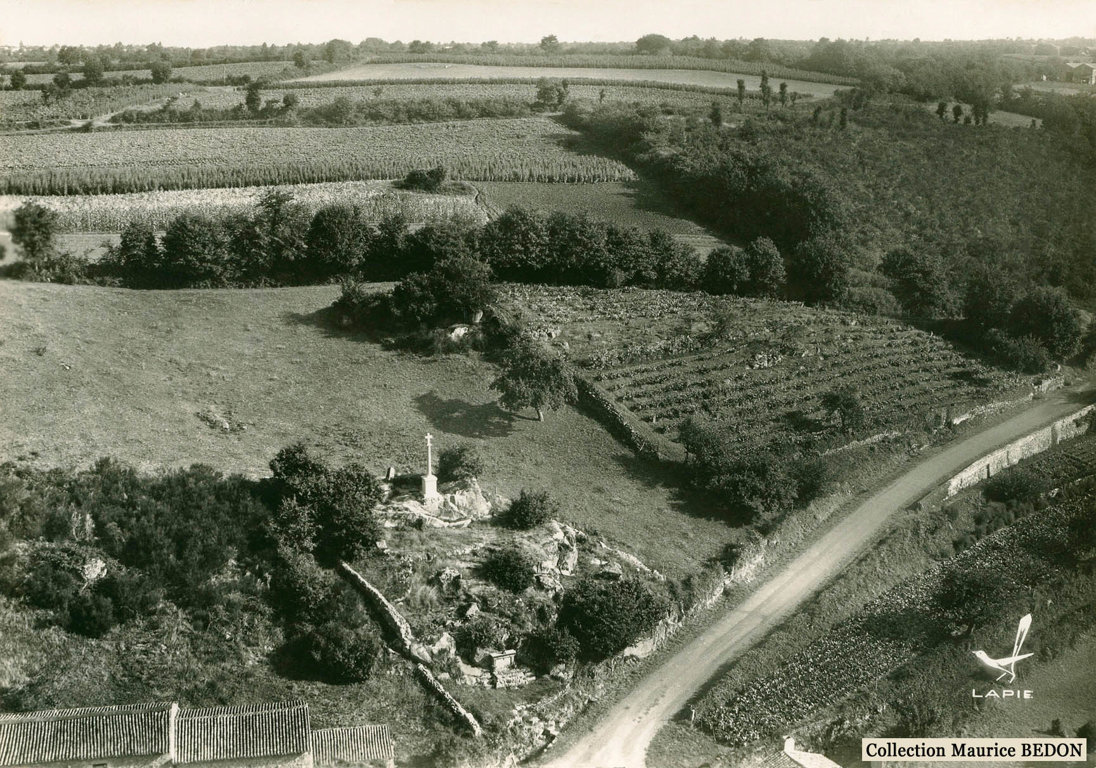

Le pont actuel de Boussay dit Sainte-Radegonde.

Amédée de Béjarry parle « du » pont de Boussay, mais il ne

s’agit évidemment pas du pont actuel, dit Sainte-Radegonde, qui est visible sur

la photo ci-dessus. Cet ouvrage d’art avec quatre arches en pierres a été

édifié en 1858, en même temps que les nouvelles voiries.

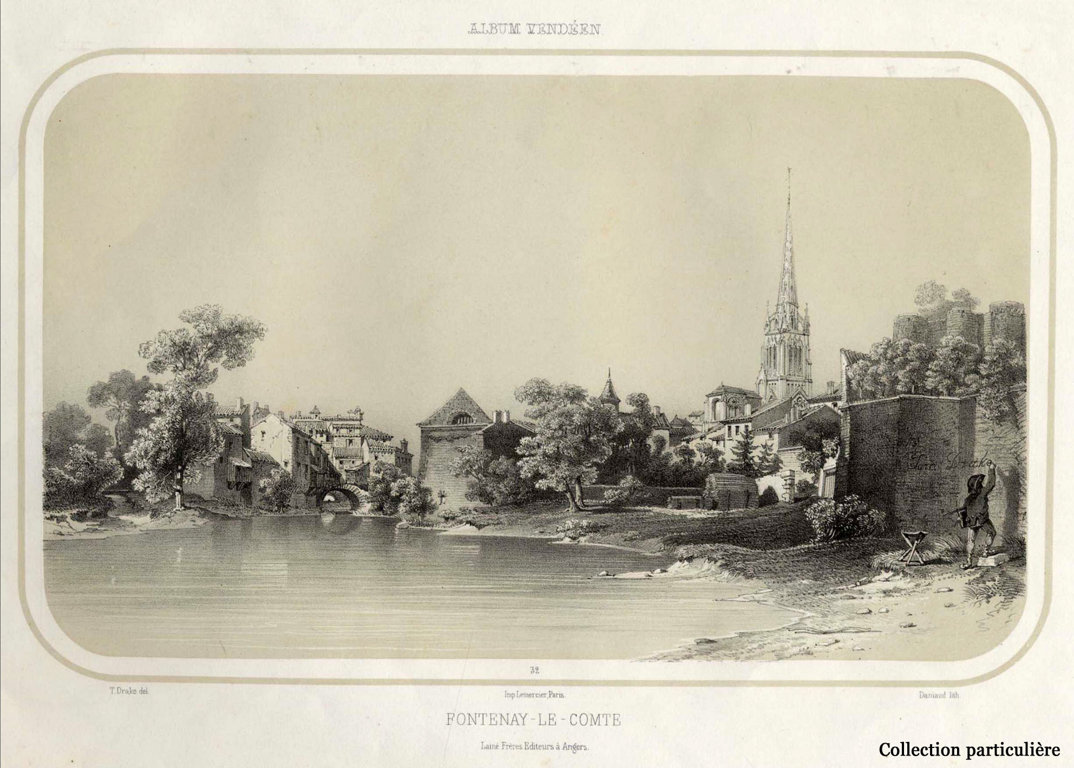

Le Pont de Boussay sur l’Album

Vendéen.

Il aurait alors pu s’agir de celui qui est représenté sur la gravure

ci-dessus extraite du célèbre et précieux « Album Vendéen »

(1856) ; Mais, il n’en est rien car, Thomas Drake a fait figurer un petit

pont conduisant de la rive droite (côté Boussay) à un moulin situé sur une

petite île ; mais ne traversant pas toute la rivière (à l’image du pont

d’Avignon). Cette disposition ne se retrouve exactement qu’au lieu-dit Feuillou

à un kilomètre environ en amont. D’ailleurs, la disposition des maisons

construites aux alentours le confirme totalement. Il est donc probable de Drake

a recherché un point de vue artistique pouvant fournir une image esthétique

plus que la rigueur historique. On notera au passage que le moulin et les maisons

visibles sur le croquis sont tous représentés à l’état de ruines. C’est sans

doute pour faire « authentique » car cela ne devait plus être le cas

vers 1850.

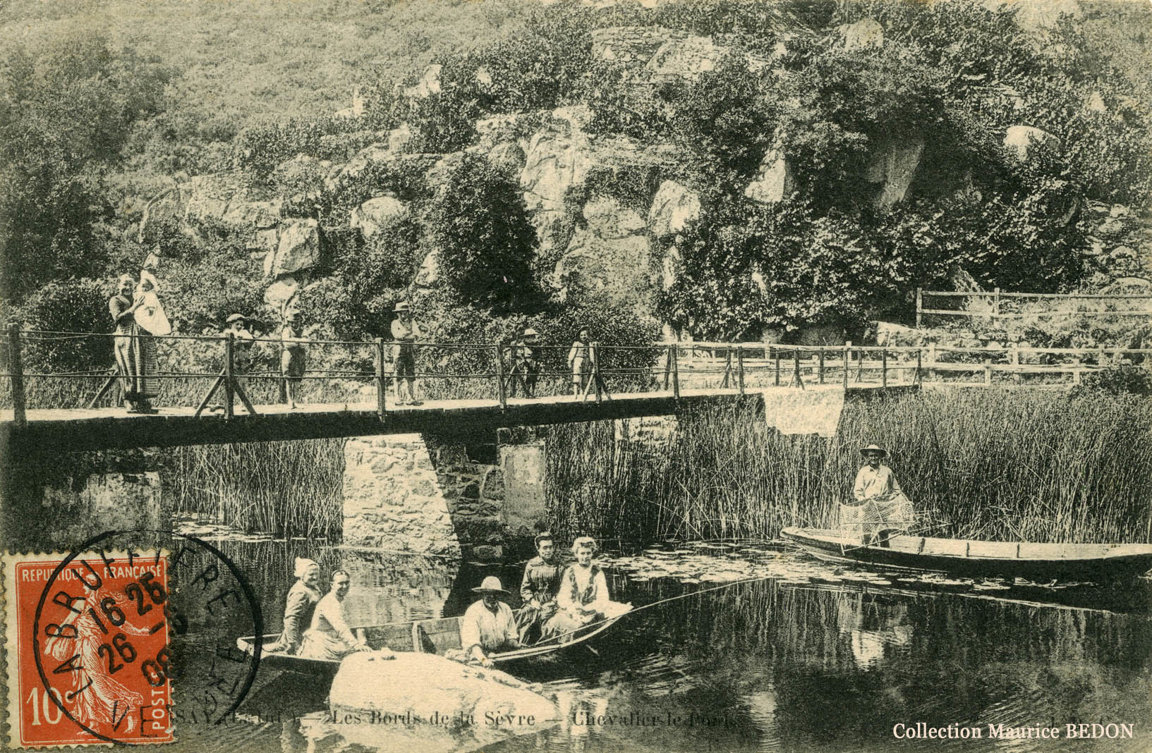

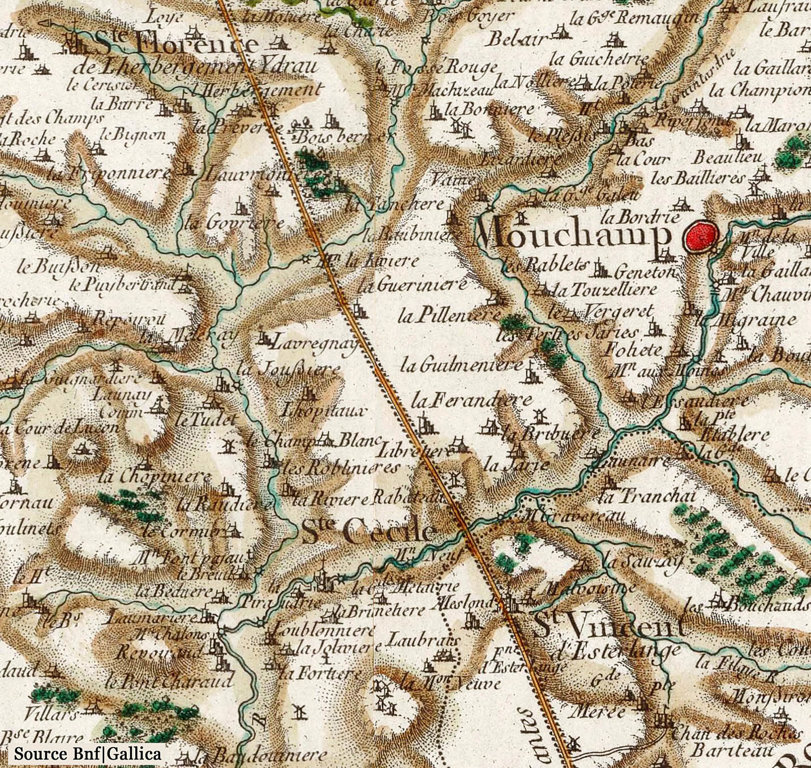

La Sèvre au moulin de Charrier.

Il existait bien un petit pont ou une passerelle en bois au lieu dit

Charrier à 300 mètres

en amont du pont actuel. La carte de Cassini (vers 1760) ne l’indique pas, mais

c’est normal, puisque ce dernier ne fait jamais figurer les chemins mais

seulement les routes principales, et donc pas non plus les petits ponts sur les

dits chemins.

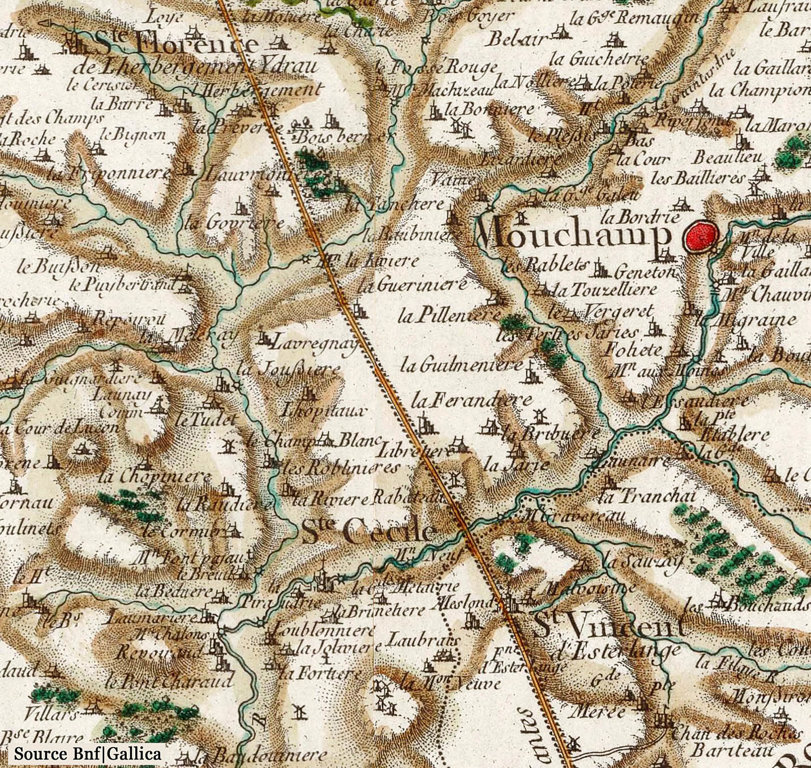

Extrait de la carte de Cassini 1760.

Extrait de la carte de Cassini 1760.

De grosses pierres apparaissent encore aujourd’hui en ce lieu dans la

rivière, mais ce n’est peut-être pas une preuve suffisante car on en trouve un

peu partout dans la Sèvre, qui est même appelée « rivière de

pierres » en plusieurs endroits, en particulier à Mortagne-sur-Sèvre

et tout près d’ici à Chaudron. En revanche, sur les cartes postales anciennes

datant de 1905 environ, l’alignement des piles du pont passerelle est

parfaitement visible, sans ambiguïté, dans la rivière (cf. carte ci-dessous).

L’ancien pont de Charrier vu du

pont Sainte-Radegonde.

Ce pont figure bien sur le cadastre dit napoléonien de la commune de

Boussay mais on le devine seulement sur celui de La Bruffière, de l’autre côté.

Or le cadastre était un document dont l’objectif était de représenter les

parcelles pour des raisons fiscales. Les voiries en limite de carte (sur les

rivières limitrophes par exemple) n’y étaient pas toujours dessinées. Si ce

cadastre a la plupart du temps été effectivement établi sous la Restauration ou

le règne de Louis-Philippe, comme à La Bruffière (1819), à Boussay par contre, il

date de 1809. Il est donc peu probable que durant cette période (de 1794 à

1808) où tout était à reconstruire, on ait eu le temps et l’argent pour créer

des ouvrages nouveaux. On pourrait donc en déduire qu’un petit pont, ou une

passerelle en bois, existait bien à Boussay au XVIIIème siècle. S’il

y en avait assez peu à cette date, au siècle suivant par contre, on en a multiplié

le nombre sur la Sèvre, pratiquement à tous les moulins pour faciliter l’activité

économique de ces derniers (Feuillou, et Chaudron par exemple). D’ailleurs le

dessin du pont de Charrier sur le cadastre est complètement différent de ceux des

autres passages et permet de le différencier des barrages (Bapaume) et des chaussées

avec gué (Chaudron, Dobigeon, Feuillou) relevant des moulins à eau. On ne

manquera pas de remarquer sur l’assemblage des deux cadastres ci-dessous qu’à La

Bruffière on a esquissé sur l’original le projet de tracé de la nouvelle voirie

en direction du pont Sainte-Radegonde.

Assemblage d’extraits des cadastres

de Boussay et de La Bruffière.

Kléber, là où il est

venu se placer un instant au début de la retraite, sur une partie élevée au

lieu-dit Le Châtelier, a naturellement eu la possibilité (avec sa longue vue)

d’apercevoir les Vendéens marchant à pas pressés sur le chemin de l’autre côté

de la rivière. Si Royrand avait réussi sa manœuvre, il aurait pu ainsi encercler

l’armée adverse, la mettre en péril, et lui couper toute possibilité de repli

stratégique en direction de Clisson. C'est-à-dire remporter une victoire

complète alors que la bataille de Torfou est souvent qualifiée de « victoire en

demi-teinte ». De ce fait, c’est bien ici, et à ce moment là, que Kléber devait

impérativement « sauver » son armée à n’importe quel prix. Ensuite, lors

de la déroute, à chaque passage de pont, il lui faudra seulement retarder

les poursuivants pour « protéger » l’armée dans sa fuite. Il est donc

plus que probable que c’est à cet endroit qu’il a envoyé un de ses officiers

défendre à tout prix ce passage avec un bataillon de 100 hommes, Antoine Chevardin

(Schwardin) lieutenant-colonel aux chasseurs de Saône, par exemple, ou un autre.

Le chemin emprunté par les soldats de

l'Armée du Centre à la Bruffière.

La phrase célèbre « Faites-vous tuer à la tête de ce pont

avec votre bataillon et sauvez l’armée » a-t-elle bien été prononcée ?

Il y avait peu de témoins pour l’entendre et Kléber lui-même n’en parle pas clairement

dans ses mémoires ! Il est probable qu’elle a été inventée postérieurement

comme certaines des phrases historiques célèbres telles que celle attribuée à

Cambronne lors de la bataille de Waterloo en 1815 : « La garde meurt mais ne se rend pas ». A la fin de cette

guerre, la convention nationale allait transformer ses soldats en instruments

pour ses crimes contre l’humanité, elle avait donc terriblement besoin de

véritables héros à mettre en exergue, quitte à arranger un peu la vérité. De

toute façon, cette phrase a au moins le mérite de résumer parfaitement la

situation.

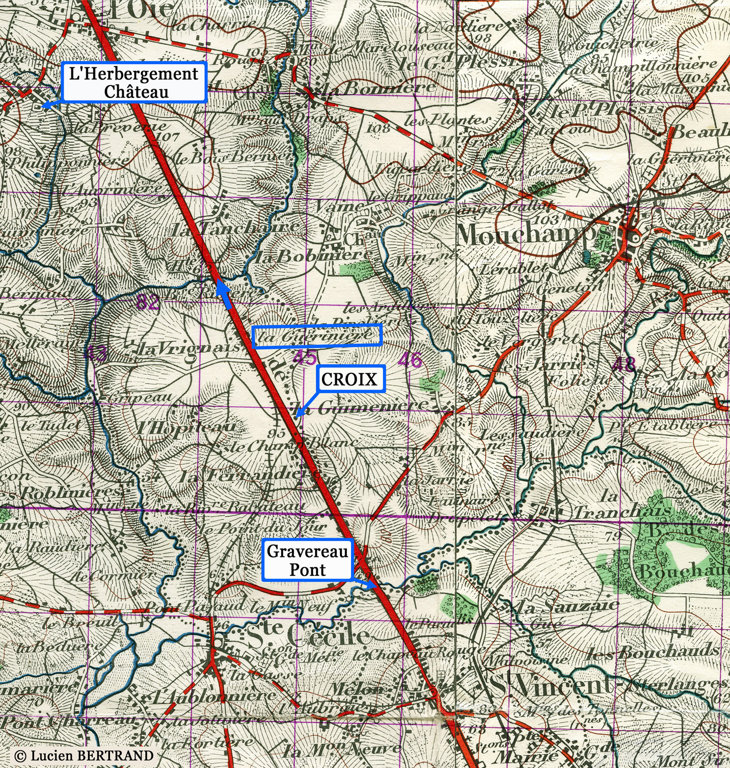

En tous cas, les combats

au passage de Boussay ont bien été particulièrement violents. Nous savons par

ailleurs que des soldats de notre contrée y sont morts ou blessés. Quelqu’un

que nous connaissons bien, pour l’avoir rencontré par ailleurs et parce que

c’est l’ancêtre d’un de nos amis, Louis-Ambroise Barreau capitaine de paroisse

de Sainte Cécile (Vendée) y a été très grièvement blessé. Il a été sauvé par

ses hommes qui l’ont ramené chez lui au village des Chaffauds, où il est mort

(mais seulement 38 ans plus tard le 30 juillet 1831 !).

La bonne question qu’il

convient de se poser est de savoir ce qu’a bien pu faire ensuite Royrand avec

une partie de l’armée du Centre, après avoir été bloqué à la Sèvre, on ne nous

le dit nulle part ! Est-il revenu sur ses pas jusqu'à Tiffauges pour

retourner ensuite à la bataille vers Torfou ? C’est fort peu probable, car

il serait arrivé trop tard. A-t-il au contraire essayé de trouver des passages possibles

sur les gués voisins, ou suivi la Sèvre plus loin, vers le lieu dit Rousselin ou

beaucoup plus loin encore au village de Chevalier ?

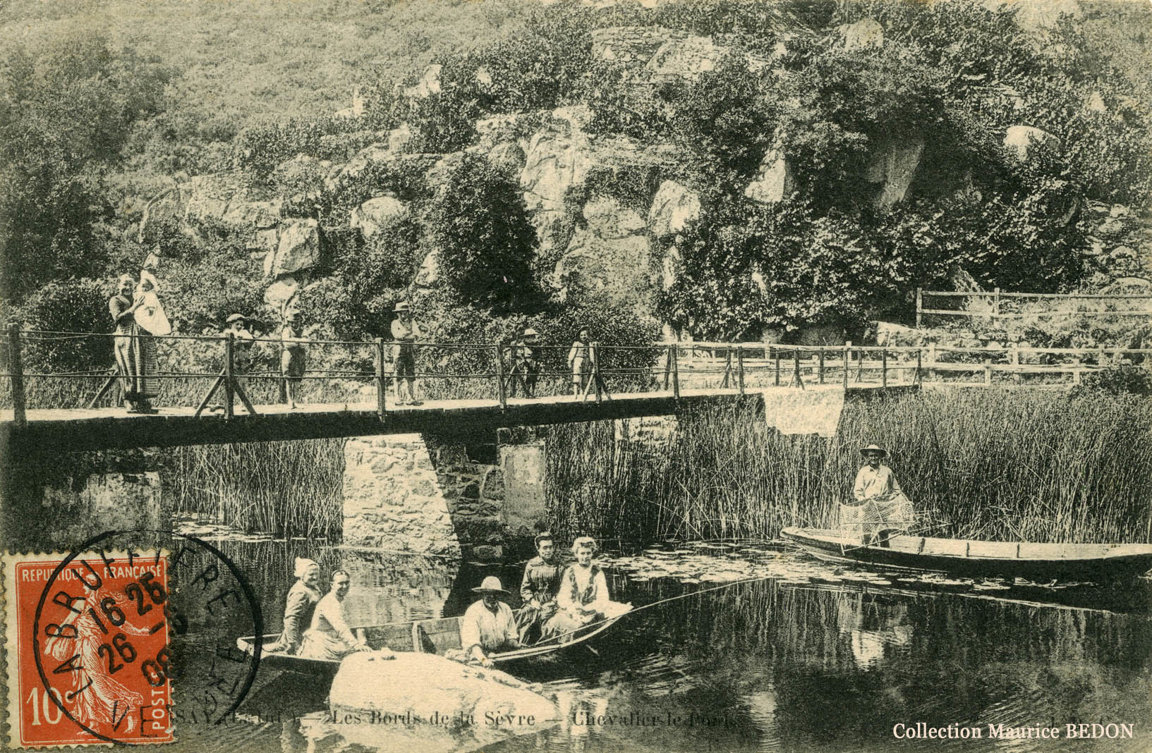

Le petit pont de Chevalier vers 1905.

Nous sommes personnellement

tenté de penser, qu’après avoir défendu le passage pendant plus d’une heure, au

moment de la retraite, alors que l’armée était désormais parvenue au niveau de

l’aval de ce lieu, les très rares soldats républicains survivants auraient pu

abandonner le pont dont la défense n’était désormais plus vraiment utile.

Royrand aurait alors pu passer pour se joindre aux autres armées harcelant les Bleus

dans leur retraite. Nous savons en effet, par des souvenirs, que plusieurs

soldats de l’armée du Centre y ont participé activement.

Les Grottes de Sœur Hélène à Boussay.

Dans la légende de la

carte postale ci-dessus (N° 22, début de l’année 1903), le célèbre photographe

local Eugène Poupin de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) se fait l’interprète des

traditions locales en racontant qu’une religieuse se serait cachée pendant

toute la Révolution Française dans les grottes de la falaise de Boussay à

Chaudron. Or, ce lieu-dit est distant de moins d’un kilomètre de Charrier,

c’est le moulin suivant en allant vers l’aval de la rivière. Cette religieuse

aurait soigné des blessés issus des deux camps, restés sur le terrain. Pourtant,

le règlement de l’Armée du Centre prévoyait, en principe, que les soldats

auraient dû être transportés à son hôpital de campagne le plus proche, c’est à

dire à Saint Laurent-sur-Sèvre. Ainsi, cette tradition du cru vient ajouter du

crédit à la thèse de violents combats survenus à proximité, au bord de la

Sèvre.

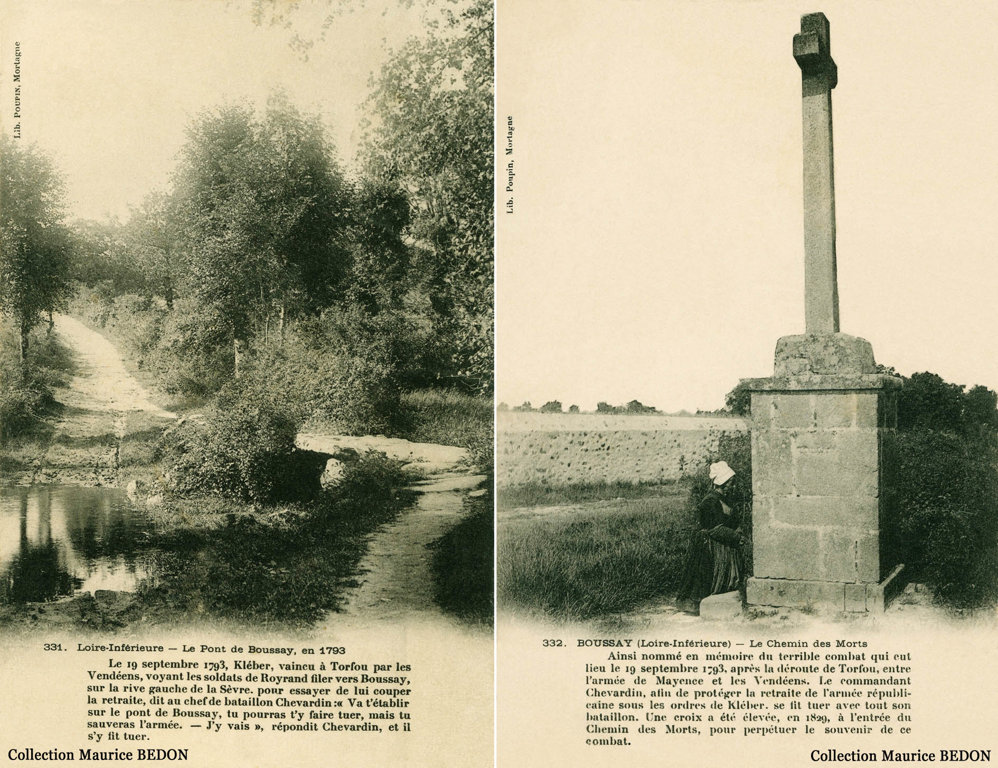

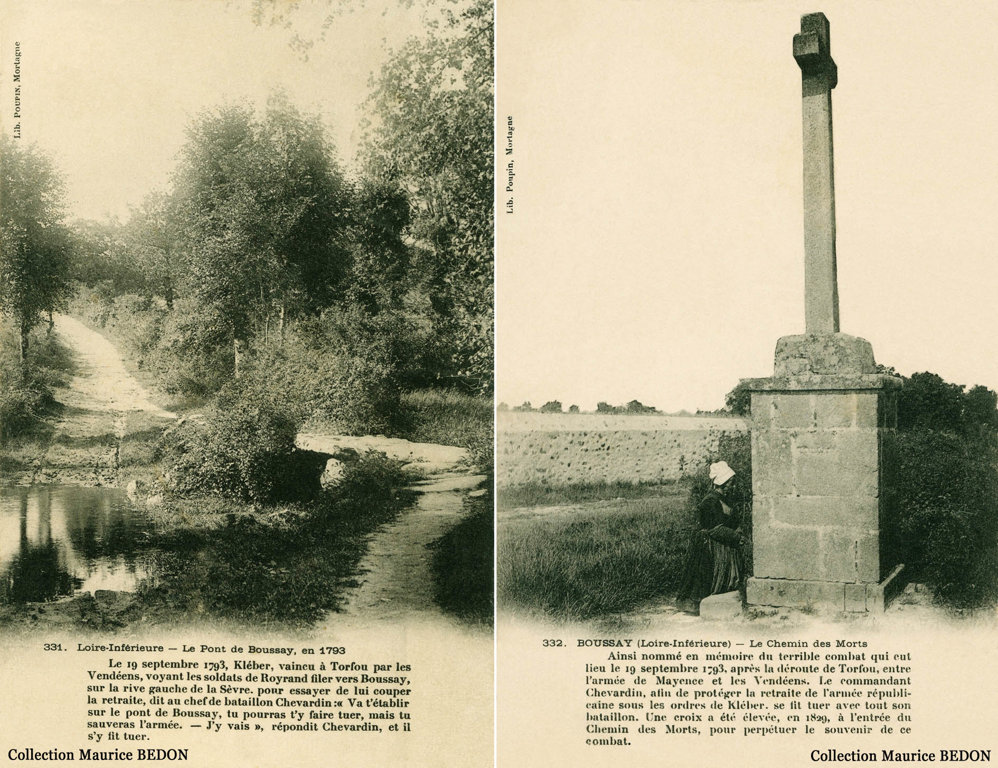

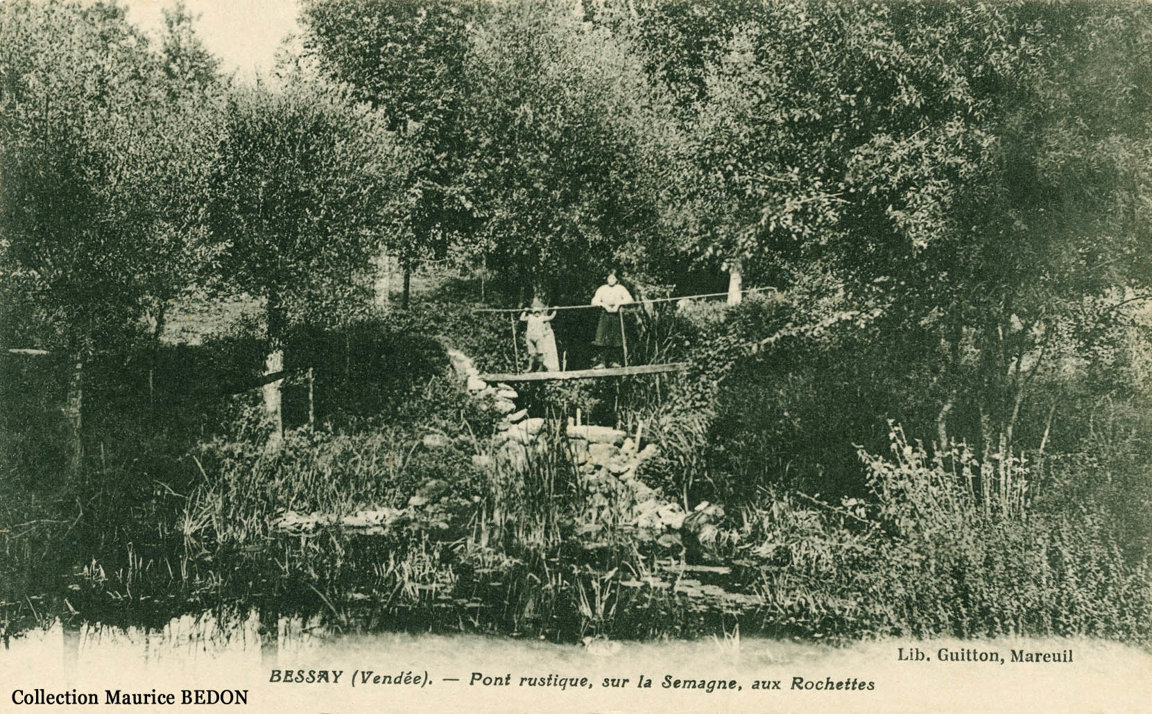

Le même Eugène Poupin a

placé l’épisode de Chevardin et du pont de Boussay dans la légende d’une autre de

ses très nombreuses cartes postales (N° 331), réalisée à la fin de l’année 1903.

Cette dernière représente un minuscule pont rustique traversant un petit

ruisseau dans la commune de Boussay sur la rive droite de la Sèvre. Cet endroit

était en fait situé à la limite du périmètre de la bataille et se trouve

aujourd’hui sur le sentier de randonnée aménagé parallèlement à la Sèvre, dit

« des Trois Provinces ».

Et curieusement, il

reparle du même épisode dans la légende d’une autre de ses cartes postales

consacré à la croix du Chemin des Morts dont nous reparlerons plus loin. Cet

autre cliché a été photographié le même jour que le précédent puisqu’il porte

le numéro juste suivant (N° 332).

Petit pont du sentier. Croix du chemin des morts.

3°- La Retraite :

Après cette digression,

nous allons maintenant retrouver Jean-Baptiste Kléber qui vient d’abandonner

son poste d’observation près du Châtelier pour diriger la retraite de son

armée, ou tout au moins de ce qu’il en reste, en direction de Gétigné. On peut

lire la suite du récit dans son même rapport : « Quant à nos quatre pièces de canon, il parut impossible, au

premier coup d’œil, de les faire rétrograder dans les défilés horribles qui

conduisent à Torfou : cependant, chacun mettant la main à l’œuvre, elles

furent conduites encore assez loin ; mais, un caisson de la tête venant à

se briser, tout resta en stagnation jusqu'à ce que le général en chef, prévenu

par des ordonnances envoyés successivement par Merlin et par moi, vint nous

porter un renfort…. ».

Avec prudence, il essaye

visiblement de faire croire aux conventionnels que l’artillerie, abandonnée sur

place (vers la Maigrière) a été sauvée, alors qu’il n’en est rien. Il est

constamment harcelé par les Vendéens qui sont aux trousses de son armée, d’un

côté ou de l’autre. Peu à peu, il est contraint d’abandonner ses charriots de

bagages, de vivres et de réserve de munitions. Le repli stratégique est devenu

successivement, une retraite puis une déroute, elle va finir comme une débâcle.

A défaut d’utiliser uniquement l’ancien chemin, il en suit au moins largement

la direction. Et de ce fait, à chaque fois qu’il va falloir franchir un

ruisseau quelconque à l’aide d’un pont ou d’un passage, cela va provoquer un

goulet d’étranglement. Et certains de ses soldats vont encore devoir se sacrifier

pour permettre à leurs camarades de passer sans trop de difficultés.

Kléber lors de la retraite de Torfou.

Le cas va surgir très

rapidement à 1 kilomètre

500 après la sortie du bourg de Boussay, juste après les villages de La Herse et

de Maison-Rouge pour la traversée du ruisseau. Il ne s’agit pourtant que d’un

bien modeste cours d’eau et d’un vallon pas très profond. Le petit pont actuel

ne comporte qu'une très modeste arche. Et nous sommes alors à la fin de l’été,

c'est-à-dire globalement en période de basses eaux malgré les pluies des

jours précédents! Les maraichins de l’Armée de Charrette, avec une

« pigouille », ont l’habitude de franchir des fossés autrement plus

larges ! Comment Kléber aurait-il pu laisser deux canons en batterie à cet

endroit alors que nous venons d’apprendre qu’à ce moment il a déjà dû

abandonner son artillerie ? En tous cas, la traversée retarde l’armée et

la rend vulnérable aux coups de ses adversaires, il faut donc retenir les

Vendéens pendant toute la durée de l’opération. Des sacrifices, comme celui

attribué à Chevardin, sont encore necessaires à cet endroit. Cette escarmouche

ajoute donc de nouveaux morts au bilan de cette journée. Ils s’égrainent tout

au long de la route de Torfou, Boussay, Gétigné qui est baptisée, de ce fait,

« chemin des morts ».

Le site du petit pont de la Herse à

Boussay.

En 1829, on a implanté

une nouvelle croix (dite « des morts ») sur une base de calvaire

beaucoup plus ancienne, située au carrefour avec la rue actuelle conduisant à

la gare de Boussay. Nous avons vu tout à

l’heure qu’Eugène Poupin était venu la photographier en 1903, le même jour que

le sentier des Trois Provinces et y avait raconté une seconde fois la même

histoire de Chevardin. En 1997, l’association le Souvenir Vendéen, présidée

alors par Emmanuel Catta, y a fait apposer une plaque portant l’inscription

suivante :

« Croix de la Morinière / Restaurée en

1829 sur le chemin dit des Morts / Le 19 septembre 1793, à Boussay, le long du

grand chemin / de Nantes à Poitiers, au soir de la victoire Vendéenne / de

Torfou, Républicains dits Mayençais et Vendéens s’affrontent / Le général Kléber

ordonne à Antoine Chevardin, chef du / Bataillon de Saône-et-Loire et à ses

chasseurs de retenir / la poussée Vendéenne. Leur mort, qui épargne du désastre

humain, a lieu sur le dit / grand chemin au pont de la Herse / S.V 1997 / ».

Il s’agit là d’une autre

interprétation des mêmes évènements !

Le calvaire dit de la Morinière. La plaque du calvaire.

Les Vendéens vont

continuer à poursuivre les Mayençais depuis Torfou jusqu’à Gétigné, soit sur

une distance de 4 lieues (16 km). Un nouvel affrontement a encore lieu au

moment du franchissement d’une petite rivière avant l’arrivée au bourg. Des

boutons provenant de l’uniforme de soldats républicains ont d’ailleurs été

trouvés à cet endroit.

A Gétigné, Kléber,

craignant d’être totalement débordé, va installer ses troupes sur les hauteurs

de la Garenne. Il y est rejoint par son collègue Louis-Antoine Vimeux avec des

renforts dont Kléber avait adressé la demande à son supérieur Aubert-Dubayer. Une

attaque serait de ce fait beaucoup plus hasardeuse. Charrette voudrait pourtant

attaquer sans tarder mais ses hommes ont déjà commencé à fêter leur victoire en

vidant les caves rencontrées. Ils ironisent déjà : « Ah, bah, ça ne vaut rien cette armée de faïence, ça ne tient pas

au feu ». Les Vendéens tardent ainsi à attaquer et quand les premiers

s’y risquent, ils se font refouler. Ils s’en tiendront là et vont simplement abandonner

la poursuite. La bataille de Torfou est terminée.

Vue générale de Gétigné vers 1905.

4° - Les Commémorations :

Après la révolution, à

l’époque de la Restauration, Arnaud-Michel Jousseaume marquis de la Bretesche,

conseiller général de Maine-et-Loire, officier de Saint Louis et ancien chef de

la division Vendéenne de Montfaucon décida d’élever un monument en souvenir de

la bataille de Torfou. Il avait prévu de le placer dans un endroit bien

visible : le carrefour prévu de la route Clisson, Torfou, Mortagne

(actuelle RD 949) avec celle de Montaigu, Tiffauges, Cholet (actuelle RD 753).

D’autant plus que cet endroit se situait dans le périmètre de la bataille et

touchait le départ de l’allée d’arbres conduisant à son château de Couboureau.

Le château du Couboureau

reconstruit au XIXème siècle après l’incendie de 1794.

La première pierre du

monument a été posée le mardi 19 septembre 1826 (jour du 33ème

anniversaire de la bataille de Torfou) par l’épouse du propriétaire Appolonie

d’Andigné marquise de la Bretesche, en présence de M. de Chantreau Sous-préfet

de Cholet, des Maires et Curés des environs ainsi que des anciens officiers et

combattants des armées Vendéennes de 1793. On notait la présence du comte de

Mesnard, premier écuyer de S.A.R. Madame. Marie-Caroline de Bourbon des Deux-Siciles

duchesse de Berry, belle-fille du roy Charles X, n’avait pu être présente ;

elle viendra ensuite séjourner au château de Couboureau le 6 juillet 1828.

L’édifice, couramment

baptisé « colonne », est en fait un cippe, c'est-à-dire une sorte de

stèle funéraire destinée à rendre hommage aux Vendéens qui sont morts en se