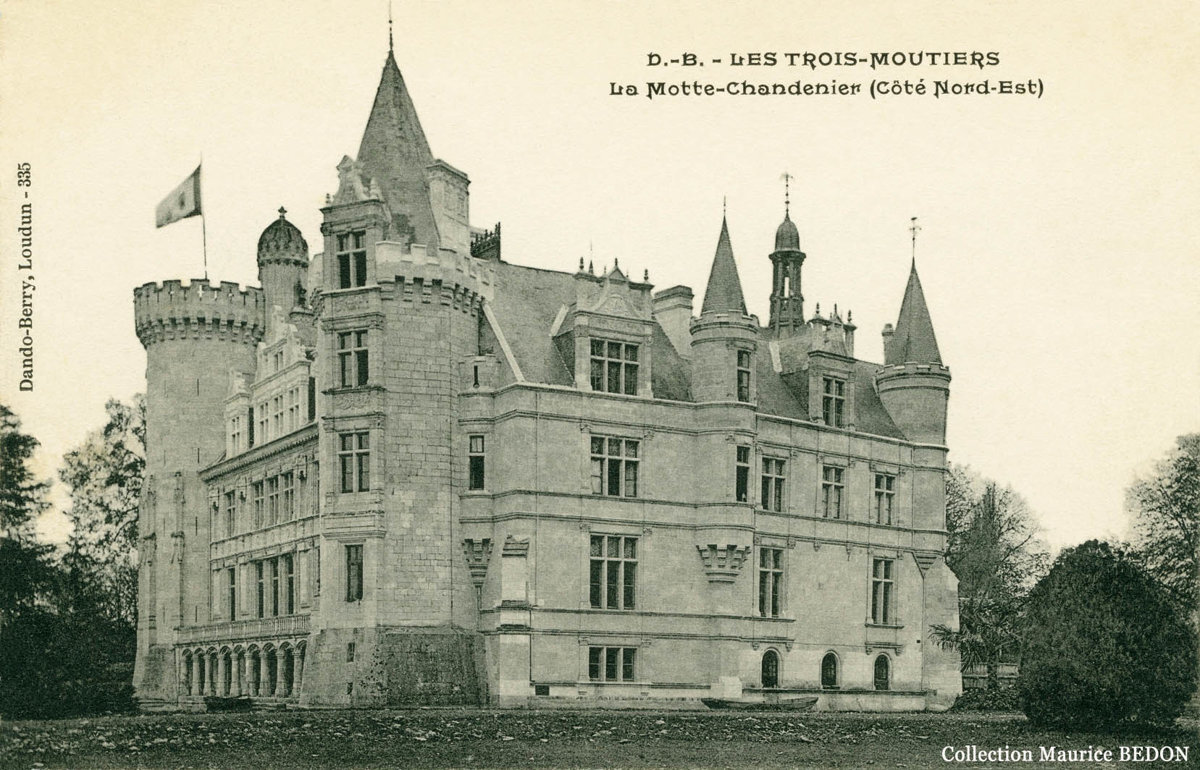

PROPRIÉTAIRE DU CHÂTEAU DE LA MOTHE-CHANDENIERS ?

Le château de la Mothe-Chandeniers, ou plutôt les ruines du château sont situées dans la commune des Trois-Moutiers à douze kilomètres de Loudun dans le département de la Vienne.

01. Vue actuelle des ruines du côté de l’Entrée

(façade Ouest).

Cette ancienne demeure vient d’être achetée le 1er décembre 2017 pour la somme de 500 000 Euros par 16 351 internautes issus de 115 pays différents : de France bien sûr mais aussi d’Italie, d’Allemagne, des Etats-Unis, du Japon, d’Australie, du Brésil, du Pérou, d’Afghanistan, du Burkina-Faso etc. Cette opération a été initiée par deux associations : « Adopte un château » et « Les Amis du château de la Mothe-Chandeniers » (association crée le 26 avril 2016). Et elles ont utilisé pour ce faire les services d’une plateforme DARTAGNANS.

Ce site Internet « www.dartagnans.fr », géré par Romain Delaume co-fondateur, a pour vocation le sauvetage et la conservation du Patrimoine. Ce fonctionnement nous est personnellement connu puisqu’il a déjà aidé financièrement notre ami Reynald Secher pour la restauration de l’ancienne Chapelle Saint-Pierre-ès-liens dans la commune de La Chapelle-Basse-Mer en Loire-Atlantique.

02. La communication du site dartagnans.

Le site Internet avait prévu 80 jours pour réunir la somme nécessaire à l’achat des restes du château soit 500 000 Euros ; et elle l’a en réalité couverte en un mois. Mais son ambition ne s’arrête pas là. Son objectif est en effet de financer aussi les frais financiers occasionnés par l’achat, les expertises d’architectes pour les bâtiments, les travaux de déblaiement des gravats, les frais de sécurisation des lieux et ce dès le printemps 2018. Pour cela il lui faudrait atteindre assez rapidement la somme d’un million d’Euros et donc obtenir de nouveaux acquéreurs. Le statut de propriétaire, ainsi acquis par chaque souscripteur, lui donne le privilège de l’exclusivité des premières visites avant toute ouverture au public et une remise de clef en Janvier 2018. N’hésitez pas à les rejoindre pour encourager leur action courageuse, vous deviendrez ainsi un acteur de la préservation de notre Patrimoine National !

Quant à l’utilisation future du château, aucune hypothèse n’est, pour l’instant, exclue par les propriétaires : résidence d’artistes, lieu de manifestations culturelles et de spectacles, chambres d’hôtes, etc. La restauration totale et complète de l’ensemble des bâtiments n’est peut-être pas la première priorité actuelle des projets.

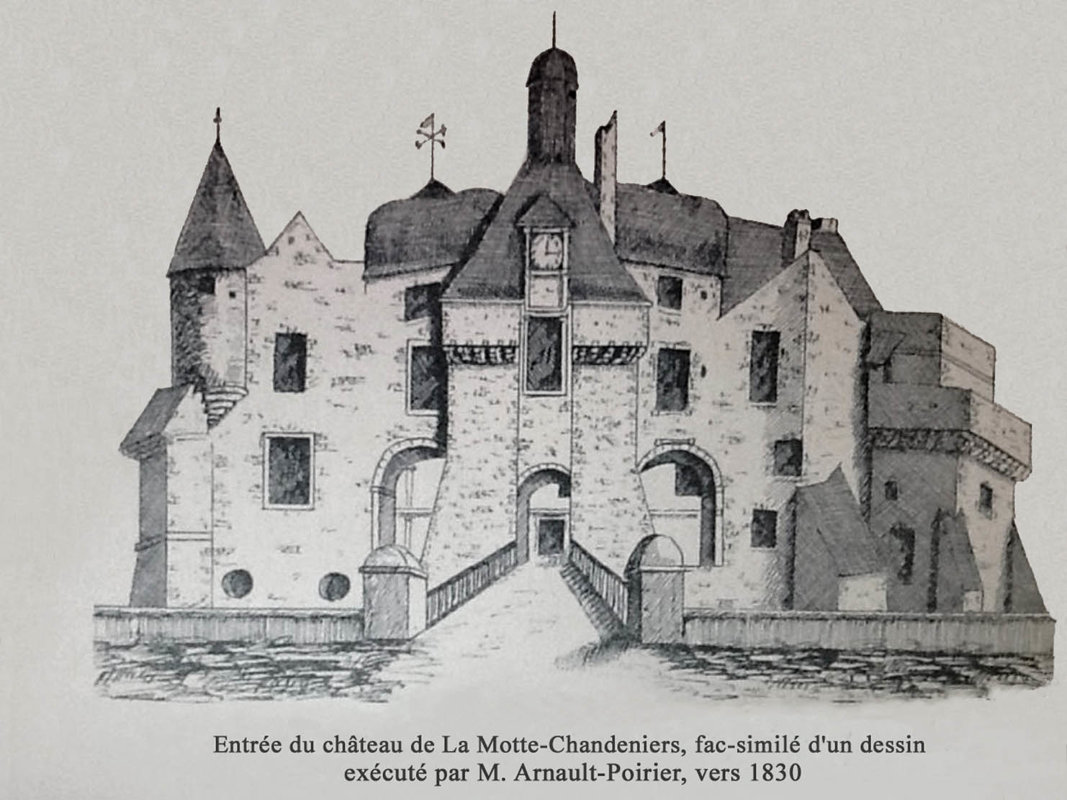

03. La façade Ouest de l’ancien Château

(gravure de 1830).

Le château de la Motte a été construit au XIIIème siècle mais, comme son nom l’indique d’ailleurs assez clairement, il aurait été précédé par une « motte » féodale construite à cet endroit à l’époque du pré-Moyen Âge. En tous cas, en 1247 un véritable château fort appartenait à Hugues de Bauçay et en portait même le nom : « la Motte-Bauçay ». Cette famille, connue dans les environs, était celle des seigneurs de Loudun. À la mort de Marie de Bauçay, le domaine passa alors à la famille de Chaunay, seigneur de Champdeniers (lieu situé dans l’actuel département des Deux-Sèvres). Il en portera ainsi, plus tard (à partir de 1624), officiellement et définitivement le nom : « La Motte-Chandeniers ».

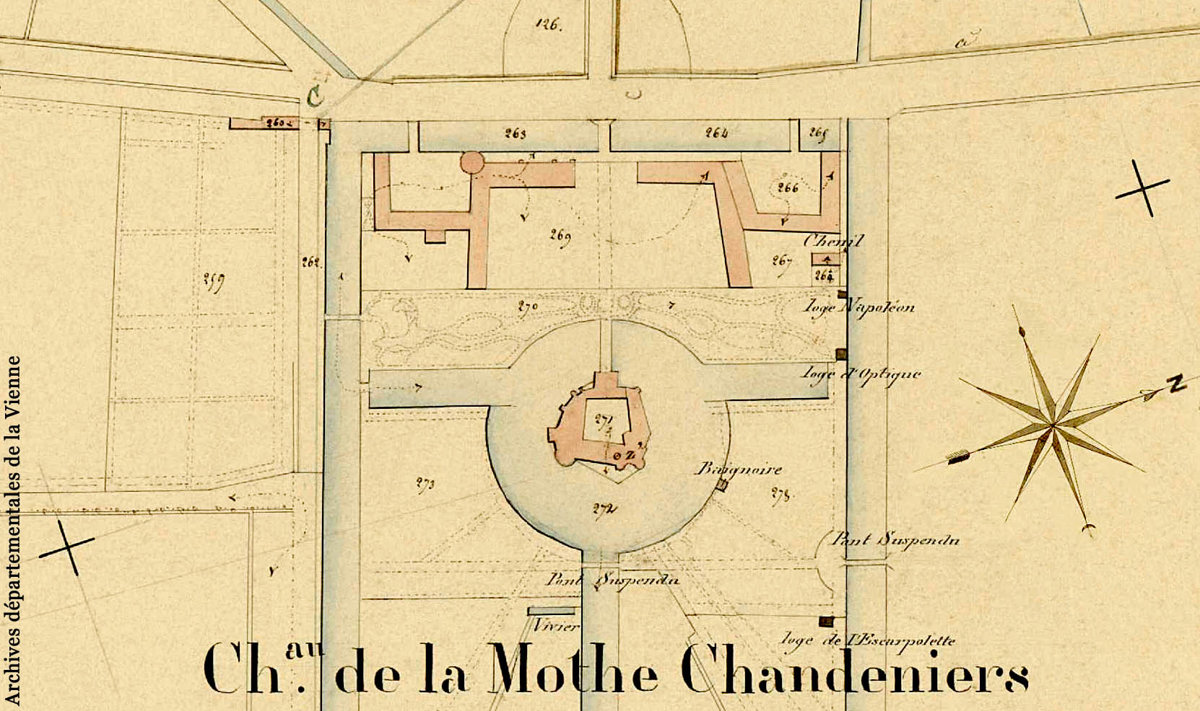

04. L’ancien Château sur le plan cadastral de 1842.

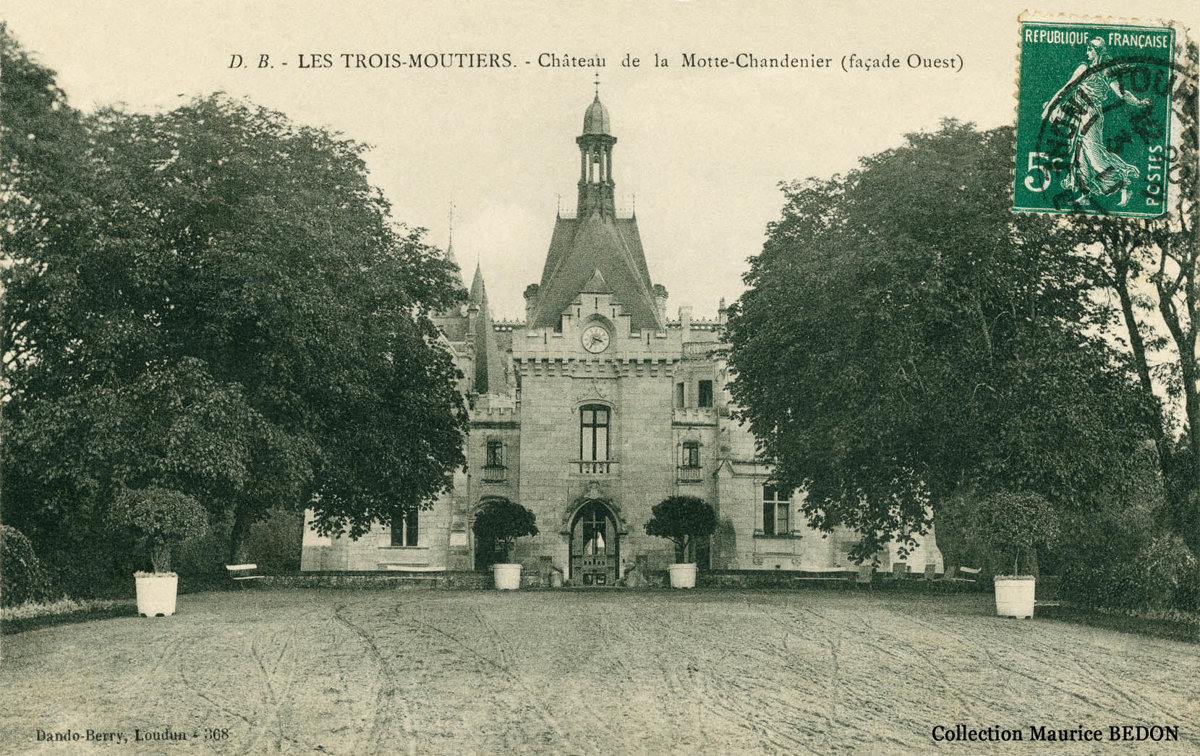

05. Le pavillon d’entrée sur la façade Ouest du château, vers 1905.

Nicolas de Lamoignon, issu de la noblesse de robe, appartient à une célèbre famille de parlementaires. Il obtient en 1700 du Roy Louis XIV l’érection de ses terres de la paroisse des Trois-Moutiers en marquisat. A sa mort, il laisse la Mothe-Chandeniers à son fils Guillaume-Urbain de Lamoignon, comte de Courson. Et à son tour, ce dernier l’attribue le 23 avril 1766 à une de ses trois filles qui a épousé René-Charles de Maupeou, Ministre Garde des Sceaux (1688-1775). Le marquisat est confirmé à la famille de Maupeou par lettres patentes du Roy Louis XV en juillet 1767 et reste dans la famille jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

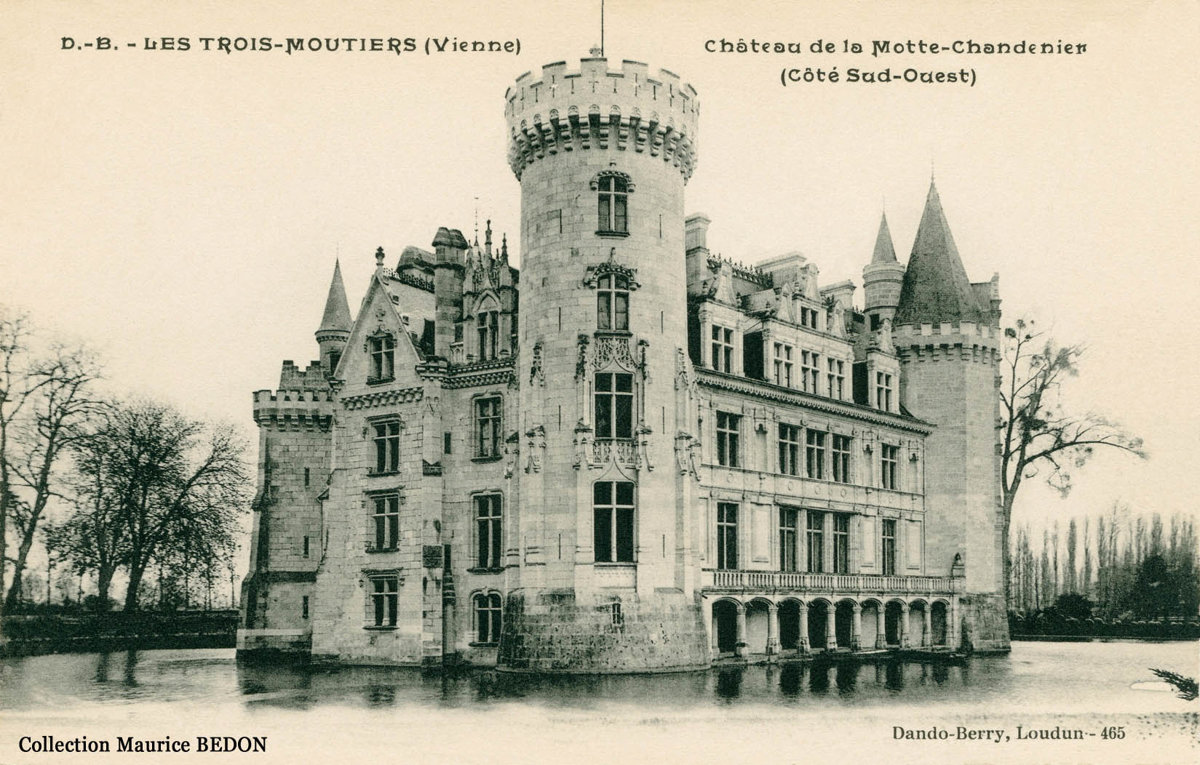

06. Le côté Ouest (à gauche) et la façade Sud du château vers 1905.

Durant la Révolution Française le château ne semble pas avoir été vendu comme bien national, mais par contre il est pillé, laissé à l’abandon et tombe en ruines. Il est fort heureusement racheté en 1809 par un riche entrepreneur parisien François Hennecart. Ce dernier reconstruit en partie le vieux château mais en conservant les murs sur les fondations anciennes. Il transforme les anciennes douves médiévales en un plan d’eau circulaire alimenté par de larges canaux, trace des allées et dessine un parc. Le cadastre primitif de la commune des Trois-Moutiers, daté de 1842 et reproduit plus haut (Fig. 04), nous conserve un plan de cette propriété. Il est intéressant de comparer la gravure ancienne datant de 1830 et représentant le château de cette époque (Fig. 03) avec la carte postale du château actuel reproduite précédemment (Fig. 05). On s’aperçoit tout d’abord de l’importance des modifications ultérieures, mais aussi du fait que le pavillon d’entrée, d’un style un peu plus classique que le reste, malgré des remaniements, est un vestige des constructions du précédent château.

07. Le côté Sud (à gauche), le donjon et la

façade Est (à droite) vers 1905.

Le château passe ensuite par héritage à sa fille Aimée Alexandrine Hennecart qui avait épousé Jacques Ardouin. Veuve, Alexandrine va charger, vers 1860, un architecte anglais de revoir leur château pour le mettre au goût du jour, c'est-à-dire celui du romantisme, des restaurations de monuments et surtout des pastiches de styles anciens. L’architecte français le plus représentatif de cet état d’esprit est Eugène Viollet-le-Duc, le restaurateur de Notre-Dame de Paris et du château de Pierrefonds.

A la mort d'Alexandrine en 1871, le château passe à son premier fils Jules, puis dès l'année suivante à sa fille Marie Ardouin, qui a épousé en 1857 le baron Edgard Lejeune, écuyer de l'Empereur Napoléon III. Edgard Lejeune (1826-1867) était le fils de Louis-François Lejeune, général, baron d'empire, artiste peintre (1775-1848) et de Louise Clary, la propre nièce de Désirée Clary épouse du Maréchal Bernadotte devenu par la suite roi de Suède.

08. Le côté Est (à gauche), la tour et la façade Nord (à droite) vers 1905.

Les quatre cartes postales anciennes reproduites ci-dessus (Fig. 05, 06, 07 et 08) et classées dans l’ordre nous permettent de faire virtuellement le tour du château et d’en découvrir les quatre façades traitées toutes de façon très différente. Comme son prédécesseur du début du XIXème siècle, le nouvel architecte a établi son œuvre sur les murs et fondations anciennes, mais pouvait-il faire autrement avec la présence de la pièce d’eau circulaire ?

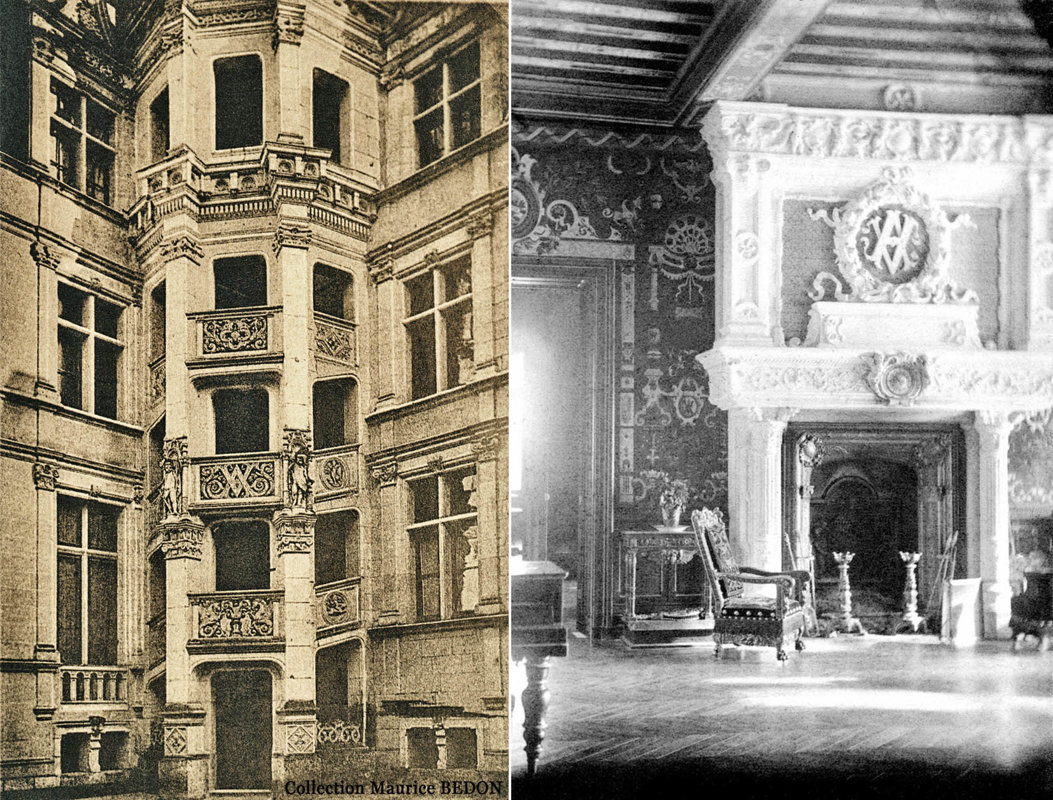

On devine bien dans la construction réalisée quelques aspects du style néo-médiéval anglais, comme par exemple dans le donjon (angle Sud-Est), mais l’architecte s’est très globalement inspiré de la Renaissance Française des Châteaux de la Loire. Certains éléments en sont même très facilement reconnaissables. La triple fenêtre des combles de la façade Est et les tourelles en poivrières de la façade Nord évoquent immédiatement Azay-le-Rideau (Fig. 07). La tour hexagonale à l’angle Est-Nord ressemble à celles du château de Saumur (Fig. 08). La galerie au rez-de-chaussée de la façade Est et l’escalier extérieur dans la cour sont directement inspirés du château de Blois (Fig. 09). Une balustrade sur un palier de cet escalier monumental est décorée d’un monogramme en pierre sculptée portant deux A inversés dont les branches forment des L (symbole des noms des propriétaires « Ardouin et Lejeune ». Ce monogramme se retrouve d’ailleurs sur le manteau de certaines cheminées intérieures (cf. photos reproduites ci-dessous : Fig. 09 et 10). L’architecte ne s’est pas seulement vaguement inspiré du style renaissance, comme la plupart de ses collègues. Il l’a reproduit au plus juste, tout en différenciant les phases successives de son évolution, utilisées sur des ailes différentes de l’édifice. Un peu comme s’il avait voulu laisser penser que le château avait été construit à différentes époques.

09. L’escalier d’honneur dans la cour (vers

1910).

10. Une cheminée dans un des salons (vers 1890).

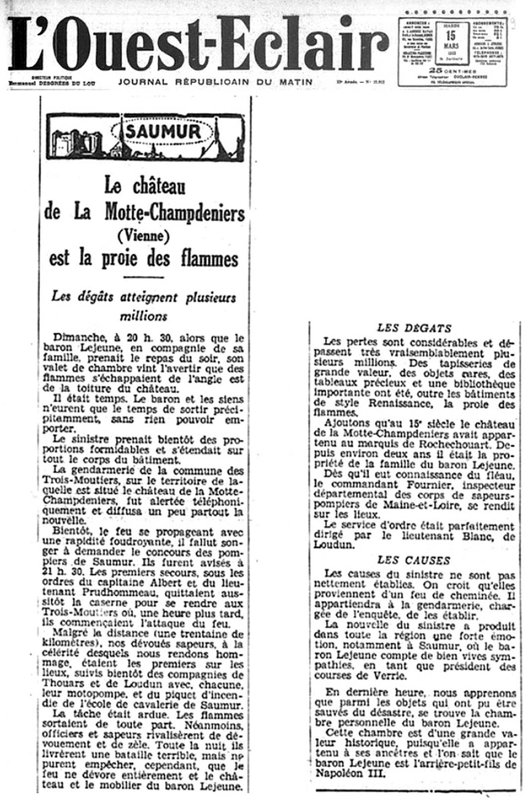

En revanche, le dimanche 13 mars 1932 vers 20 heures 30, alors qu’il finissait de dîner, le baron Robert Lejeune a été prévenu par son valet de chambre que des flammes apparaissaient à l’angle Est de la toiture. Tirant sans doute leur origine d’un feu de cheminée, les flammes se propageaient extrêmement rapidement à toutes les toitures. C’est en effet, malheureusement, une caractéristique des toitures des châteaux datant du XIXème siècle que de flamber comme des allumettes. Quand les différentes casernes de Sapeurs Pompiers de Loudun, Saumur, Thouars et Angers, assez éloignées, arrivèrent sur les lieux, il était déjà trop tard pour sauver le château. Les dégâts étaient évidemment considérables. La Presse de l’époque parlait du mobilier disparu, des tableaux de valeur, des tapisseries anciennes dans les salons, des livres rares dans la bibliothèque, des collections, etc.

11. Article de Presse de Ouest-Eclair du mardi

15 mars 1932.

Les bâtiments qui n’étaient pas attenants à la demeure se trouvaient ainsi les seuls à avoir échappé à l’incendie, c'est-à-dire la chapelle néo-gothique dans le parc, le pigeonnier et l’ensemble des deux ailes de communs de l’autre côté de la cour.

Juste après l’incendie, le château est d’abord resté sans réparations pendant des années. En 1963, la veuve du baron Lejeune l’a vendu à Jules Cauroy industriel à la retraite, avec 1 200 hectares de forêts et 800 hectares de terres cultivables. Ces dernières étaient alors exploitées par des travailleurs rapatriés d’Algérie. La banque Le Crédit Lyonnais a acheté l’ensemble des bois et les a morcelés pour pouvoir les revendre ensuite. Mais le château proprement dit est resté tristement dans l’état durant cette période.

12. État actuel de l’intérieur

de l’escalier d’honneur.

C’est finalement le dernier propriétaire Claude-Alain Demeyer, qui vient de vendre les bâtiments, très récemment, aux nouveaux internautes copropriétaires. Il nous reste à souhaiter sincèrement que les nouveaux projets de restauration aboutissent et que le château de La Mothe-Chandeniers puisse ainsi connaitre enfin une nouvelle vie, après 85 ans d’abandon.

Chantonnay le 30 décembre 2017.

Éditions La Chouette de Vendée

Éditions La Chouette de Vendée